掌握未來職涯變動的方向,翻轉固有思維,替自己建立足以衝鋒陷陣的競爭力,才能在「人機共存」時代,不被淘汰。無論你是25、35、45歲的工作人,現在就該啟動職涯新引擎,找到你理想的好工作! 椰林大道上萬頭攅動,學子與社會新鮮人不畏風雨,在近300家企業攤位中穿梭,只希望及早敲開職場大門。這是今年3月率先開跑的台灣大學校園徵才企業博覽會現場。傘下的年輕臉孔,神情憂喜交雜。喜的是眼前盡是機會和選項;憂的卻是,未來搭上的不再是軌道明確的列車,而是像電影《星際爭霸戰》中探索未知文明的星艦「企業號」,無法預測前方的「職涯宇宙」將出現何等劇烈變化。

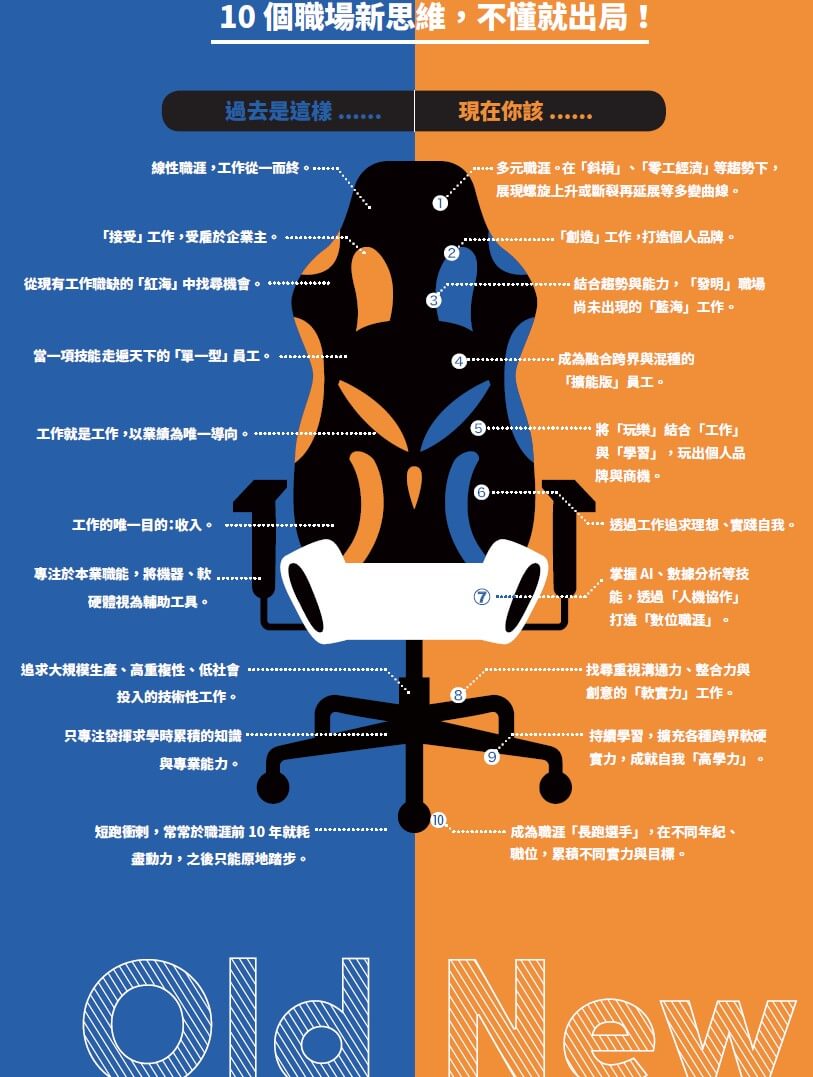

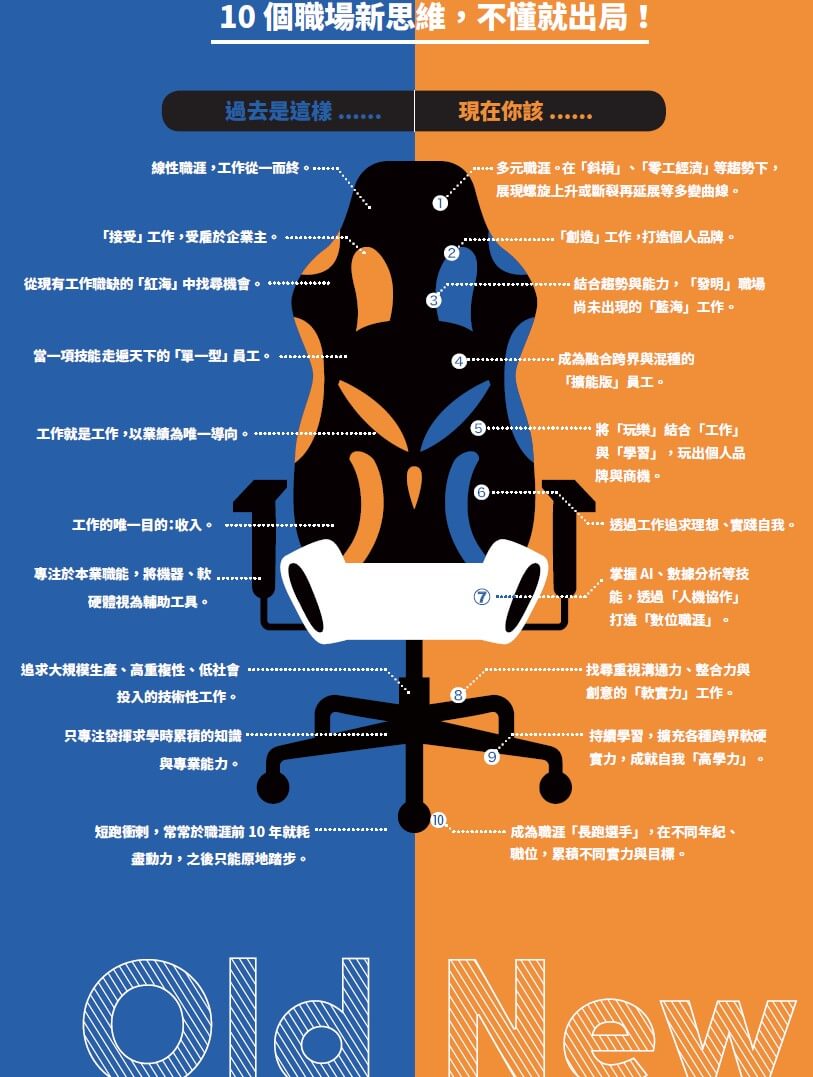

《人生的長尾效應》一書作者費思桐(Brian Fetherstonhaugh)指出,「職涯革命時代」已然到來。以往做一份工作、靠一種能力至退休的「直線性職涯」,已被零工經濟、斜槓工作、數位科技等新趨勢帶動的「曲線性職涯」取代。可能是螺旋型向上開展,也可能出現斷裂,換不同領域再延續。 至於所謂的「工作」,則進入前所未有、急速新陳代謝的階段。世界經濟論壇(WEF)2018年發表的《工作大未來》(Future of Jobs)報告指出,人類、機器、演算法之間的勞動分工變化,到2022年將有7,500萬個工作消失,但同時創造1.33億個新工作機會。2025年,由機器負責的工作占比將正式超越人類,達52%,非人類不可的比重僅剩48%。 資誠會計師事務所(PwC)則在今年初公布的《第22屆全球企業領袖調查報告》中發現,全球85%企業領袖同意AI在未來5年將大幅改變公司營運方式。即使是資深工作者,若無法及時應變,一樣難以自外於淘汰賽。

在人力資源領域20多年、協助日本企業來台招募的管理顧問公司保聖那台灣總經理許書揚注意到, 報考心理學、社會學研究所的學生,不約而同告訴他,口試題目居然問到AI對心理、社會學的影響與應用,「這反映AI不只是科技業的事,已衝擊到各行各業,甚至教育體系,」許書揚分析。

至於企業過去對人才選訓留用的程序,同樣面臨被科技大幅改寫的衝擊。在美國,愈來愈多大企業開始使用AI進行招募和徵選,由AI分析求職者履歷,判斷是否符合職務需求。下一步發展, 則是讓AI來搜尋求職者的社群網站,從對方在網路上的公開訊息中分析語意,推測個性特質,發掘出面試看不出的另一面,協助企業提升用人的精確度。 是的,未來拒絕你的,可能不是人資主管,而是機器人。短短幾年間,職場樣貌已與過往全然不同。

變局中究竟如何找到方向?當然仍有線索可循。商務社群網站LinkedIn今年初從企業招募需求中,歸納出2019年最搶手的10大硬實力與5大軟實力。 10大硬實力分別為:雲端運算、人工智慧、分析推理、人員管理、使用者體驗設計(UXDesign)、行動應用程序開發、影音製作、行銷領導、翻譯與音頻製作。 不過,「一技之長走天下」的觀念, 顯然過時。LinkedIn指出,57%企業管理者認為「軟實力」更重要。因為今日的技術主流,可能明日就被取代。有助於強化職涯「續航力」的5大軟實力,分別為創造力、說服力、合作能力、適應力與時間管理。LinkedIn更指出,首次被加入清單的「創造力」將是企業最需要員工具備的技能,否則無法構思出對各種前所未有挑戰的解決之道。

這項觀點與《未來地圖》作者提姆.歐萊禮(Tim O’Reilly)強調的「創意經濟」興起不謀而合。「如果我們缺乏想像力,機器就會讓我們無工作可做,」歐萊禮犀利地指出。他在書中引述與Gmail創始人布赫海特(Paul Buchheit)的對話,「未來可能出現兩種貨幣:機器幣和人類幣。機器幣用來購買由機器生產的東西,這些東西會愈來愈便宜;人類幣是用來購買只有人類才能生產的東西。」

歐萊禮認為,人類幣的概念可包括兩種,一種涉及人與人接觸, 另一種則涉及人的創意。也就是說, 可再細分為「關懷幣」與「創意幣」。他從另一個角度來詮釋什麼是「軟實力」。 歐萊禮認為,無論個人工作者或企業內成員,都要打破框架,成為「擴能版」員工。例如,計程車司機以往只能「被動」載客,但Uber司機卻在科技輔助下,增強主動承接客戶及服務的能力;建築師也因擴增實境技術(AR)出現,更能預測作品與環境的融合。簡單來說,懂得「人機協作」,科技能讓同樣的職務做到以前做不到的事。 心態上,要成為「擴能版」員工的另一個要件是「整合力」。藝珂人事顧問公司台灣&南韓總經理陳玉芬認為:「溝通、談判、人際關係、管理能力,都是整合力,」她說。當環境變化愈大,能夠抱持好奇心,且細心整合所有新資源與人才,將是企業所倚賴的大將。 愈資深,愈要把「天線」拉長,藉整合挖掘洞察。就像年輕人的社群使用喜好不斷從Facebook移轉到Instagram、短影音視頻軟體抖音(TikTok),若只覺得「非我族類好無聊」,「代表沒看見現象背後的『知識轉換』,容易錯失行銷、傳播商機,」陳玉芬認為,敏銳地爬梳趨勢脈絡,為企業在不斷被破壞的遊戲規則中找出成長策略,尤其是管理者的任務。

2019年3月,台灣IBM人資長李欣翰以38歲年紀締造這個職位最年輕的紀錄。李欣翰指出,「接受新事物」、「自我學習」、「快速學習」,是面對轉型的3大態度。「終身學習」更是關鍵字。未來決定一個人能力組合的要素,來自學校的比重愈來愈低,來自企業和自我帶動的力道,才是主導的核心引擎。 縱使大環境瞬息萬變,但歷久彌新的道理仍在。李欣翰提醒, 在愈是資訊透明化的時代,可驗證的「個人品牌」反倒是最不會貶值的籌碼。「『誠信』更重要,不要一步踏錯,毀了職涯,」他強調。畢竟,所謂「履歷表」, 已經脫離提供給面試官的靜態文件概念,而是個人一路走來的所有數位足跡與工作實績。言行合一,禁得起內外檢驗,這樣的人才永遠不怕沒有舞台。 「未來已來」。與其對抗大潮流,不如順勢而為,擁抱變動。拋開舊思維,打造開放心胸,你,願意啟動職涯思維新開關了嗎?

閱讀完整內容本文摘錄自

這樣做 好工作入手

Cheers快樂工作人雜誌

2019/第221期

相關