撰文:D.T.麥克斯 D. T. MAX 繪圖:歐文.傅利曼 OWEN FREEMAN

當時是2016年12月,34歲的哈比森穿著灰色的拉鍊上衣和灰色窄管褲,外頭套著黑色雙排扣外套。他出生於貝爾法斯特,在西班牙長大,患有罕見疾病「色彩感應失能症」,無法看出色彩。他的天線末端裝有光纖傳感器,就懸在他的眼睛上方,而這條天線改變了一切。

哈比森從來不覺得生活在黑白世界是一種缺陷。「我可以看得更遠,也更容易記住物體的形狀,因為不會受到顏色干擾。」他用英文謹慎、沉穩地對我說。

不過,他對於東西有顏色會是什麼模樣也深感好奇。學過音樂的他在青少年後期時,有了透過聲音來知道顏色的想法。經過幾次低科技的失敗嘗試之後,他在20歲出頭時找到了一位外科醫師(身分至今仍未公開),願意幫他在身上植入一種模控強化裝置。

光纖傳感器能辨別他面前的顏色,植入他頭骨的微晶片則將顏色的光頻轉換成頭後側的震動。這些震動會形成音頻,讓頭骨成為他的第三隻耳朵。他正確說出我的外套是藍色的,接著把天線指向他的朋友沐恩.瑞巴斯,瑞巴斯是賽伯格,也是藝術家和舞者,哈比森說她的夾克是黃色的―其實是芥末黃,但正如他所言,在加泰隆尼亞,「我們不是從小吃芥末長大的。」

我問哈比森,醫生如何固定這套裝置,他開心地撥開後側的頭髮,讓我看天線的置入點。粉紅色頭皮上有一片矩形薄板,板子上有兩個植入物固定點。其中一個與天線連結的植入物中裝了振動微晶片,另一個則含有藍牙通訊傳輸器,因此朋友可以用智慧型手機把顏色寄給他。

這根天線讓哈比森眼界大開,現在這個世界更令他振奮了。他說,多年下來,傳入他大腦的訊號已經開始變得既不像視覺也不像聽覺,而是像第六感。

但是那根天線最有趣的部分,是它賦予了哈比森一種其他人沒有的能力。他看著景觀屋頂上的燈,便察覺到可以啟動它們的紅外光燈處於關閉狀態。他瞄一下花盆,就可以「看見」在花朵中央顯示出花蜜位置的紫外光。他的技能不僅能與普通人匹敵,甚至已經超越普通人。

這麼說來,哈比森朝著未來學家懷抱的遠大目標邁出了第一步,也是雷.庫茲威爾在名作《奇點臨近》中所謂「人類潛能的巨大擴展」的早期範例。哈比森沒有特意要催生庫茲威爾的夢想―他對未來的願景比較傾向自然而不是科技。不過,他在成為世界上第一個官方認可的賽伯格之後(他說服英國政府讓他在護照上使用自己戴著天線的照片,理由是那根天線並非電子設備,而是他大腦的延伸),也成了一個活見證。瑞巴斯很快就追隨他踏進這個有時被稱為「超人類主義」的領域,在手臂中嵌入振動磁鐵,並與手機裡的地震監測器連線。她會收到地震的即時通知,這讓她得以感覺自己與地球的運動連結在一起,並且透過舞蹈加以詮釋。「我想我只是嫉妒吧。」她說。

哈比森的天線顯然只是個開端。然而,我們是否正走在重新定義人類演化的路上?現在,演化所指的是否不僅是理想的基因透過天擇傳播的緩慢過程,更泛指我們為了增強自身能力和我們所製造物品的效能而做的一切,是一種基因、文化和科技的結合?如果真是如此,那麼人類演化會把我們帶往何處?

為高海拔生活而演化

不久前,我們還認為人類早就已經停止演化了。我們有能力探究人類基因組後才發現,其實人類的生理會持續改變以適應特定的環境。多數人在高山上會感到呼吸困難,因為我們的肺必須更費力運作才能吸取山上濃度較低的氧氣。但是,安地斯人有一種遺傳特徵,可讓他們血液中的血紅素與更多氧氣結合。西藏人和衣索比亞人也分別適應了各自的高海拔環境,顯示天擇能帶領人類走上不同的道路,最後得到相同的結果:生存。

適應沙漠氣候

沙漠是莎湖陸棚居民面對的演化挑戰,這塊大陸曾經連結澳洲、新幾內亞和塔斯馬尼亞。現代澳洲原住民的祖先在大約5萬年前遷徙到莎湖之後,發展出讓他們能在晚間攝氏0度以下、白天又經常超過攝氏37度的環境中生存的適應力。控制新陳代謝的一種激素發生基因突變後,能調節體溫上升時產生的多餘能量,因而形成了這項生存優勢(尤其對新生兒而言)。傳統的演化在人類當中仍然持續進行。我們細胞裡大約有2萬個蛋白質編碼基因,不久前我們只知道其中少數基因的組成;如今我們已經了解大約1萬2000個功能。然而,蛋白質編碼基因在我們基因組的DNA中所占比例極低,將來必定會有更多發現―而且很快就有。研究人員已經從這個遺傳資訊的寶庫中確認了幾十個相對新近的演化實例。晚期智人在8萬到5萬年前的某個時期從非洲展開遷移。我們是在溫暖的氣候中從早期人族演化成人類,從指節撐行動物變成狩獵者和採集者,因此我們最初的遺傳特徵適於這種氣候。但是此後情況有了許多改變,人類分布到了世界各地,新挑戰帶來的需求也改變了我們的遺傳組成。

這種轉變有許多新近的實例。生活在沙漠氣候中的澳洲原住民有一種在過去1萬年間形成的遺傳變異,讓他們能比較容易適應極度高溫。在史前時期,多數人類和其他哺乳動物一樣,只有嬰兒時期才能消化乳汁―當時的人類具有某些基因,會在斷奶後關閉乳汁分解酵素的生產。但是大約9000年前,部分人類在狩獵動物以外,也開始牧養動物。這些牧民發展出遺傳變異,讓他們終生都能夠持續製造乳汁分解酵素,這樣的適應也很剛好,因為他們的牲口會製造一種富含維生素的蛋白質(也就是乳汁)。

相似地,在非洲人之外的人類,祖先都來自非洲,膚色都很深。研究人員指出,甚至到了1萬年前,歐洲人和非洲人的膚色仍大同小異。但長久下來,生活在北方較陰暗氣候中的人類演化出顏色較淺的皮膚,有助於提高吸收陽光中的紫外光及合成維生素D的效率。格陵蘭的因紐特人有一種適應特徵,能幫助他們比其他人類更為有效地消化魚類中的omega-3脂肪酸。阿根廷城鎮聖安東尼奧德洛斯科布雷斯附近的一支原住民族群,則已經演化成可以安全喝下自然出現在地下水中的高量砷。

演化是持續不斷的;只要可以提高生存機會,演化就會找到方式促成改變―偶爾還會有數種不同方式。有些中東族群具有一種和北歐人不一樣的遺傳變異,可以讓他們免於乳糖不耐症。非洲人擁有大概六種獨特的遺傳適應特徵,能防止他們罹患瘧疾(其中一種有一個明顯的缺點:要是同時從父母雙方遺傳到這種基因,會導致鐮形細胞貧血症)。過去50年中,研究人員也在安地斯人、衣索比亞人和西藏人身上發現了多種讓他們得以在高海拔環境中更有效率地呼吸的適應特徵。安地斯山居民能在血液中保留較多氧氣。有證據顯示,西藏人帶有一個因為與丹尼索瓦人混血而遺傳到的基因;丹尼索瓦人是人類系譜上的神祕分支,已在數萬年前滅絕。這些適應特徵為生活在高海拔的原住民族帶來了優勢,而頭昏眼花的訪客只能在高山上的稀薄空氣中掙扎吸取氧氣。

達爾文在《物種起源》開頭不久後便明白地主張:「我們隨後將看到,天擇是一股隨時準備行動的力量,並且遠比人類的微薄努力強大得多,一如自然的鬼斧神工之於人類的藝術作品。」這本書發表於1859年。當時的真理,現在還是嗎?即使是達爾文仍在世的時候,這句話又是真理了嗎?生物演化或許無法阻擋,而且確實比人類透過雜交育種對動植物所造成的遺傳演化更為精巧,但是與我們可以動腦筋發明的適應特徵相較,演化又有多重要?套句古人類學家米爾福德.沃波夫說過的話,如果你會騎馬,那麼你跑得快不快,重要嗎?

在我們當前的世界,推動繁殖成功、從而導致演化改變的主要因素是文化,以及其威力強大的相關領域:科技。這是因為演化跟不上現代生活的步調和多樣性。儘管演化在不久前的過去有所成就,但想一想,我們對電腦螢幕和24小時制的作息、鹹玉米片及無病原體的環境都適應得很差。為什麼我們的生理時鐘如此固定?為什麼過去可能幫助我們消化草而如今看似無用的闌尾,不能轉而分解糖分?如果人類遺傳學是一家科技公司,這家公司早在蒸汽動力發明時就會破產了,因為它的營運計畫需等待某種特徵偶然出現並透過有性生殖傳播,才能實現。

這一點在小鼠身上行得通,因為牠們三週就能產下一窩幼鼠,但是人類繁殖得慢,每25到35年左右才會產生新的一代。以這個速度,具有優勢的特徵可能需要幾千年才能傳遍整個群體。遺傳演化的程序如此繁瑣,難怪會被科技取代。科技現在所做的與演化相去不遠,但是速度快多了,它強化我們的體能、深化我們的智力範圍,並讓我們得以擴展到更具挑戰性的新環境。

「大家都放不下達爾文和DNA,」哈佛大學和麻省理工學院合聘的分子工程學家喬治.邱契說:「然而,現在的選擇大多出現在文化和語言、電腦和衣著的領域中。在以前的DNA時代,如果出現一項很酷的突變,可能需要10萬年在人類當中傳開。今日,若有了新款手機或革新的製造程序,一週就可以傳播開來。」

當然,實際情況比邱契所言複雜。有些人和邱契一樣,生活在有飛機旅行、跨社會通婚、分子醫學和基因療法的世界,而且似乎正朝某一個時代前進,在那個時代,人類的原始基因組成只不過是一份尚待修正的草稿。但在世界最先進的地區之外,命運往往還是由DNA決定。

然而,並非所有趨勢都是不可逆的。在某些情況下,天擇也會重回先進世界的舞臺中央。舉例來說,如果爆發和1918年流感大流行類似的全球性疾病疫情,對病原體具有抵抗力的人,就會有巨大的演化優勢;他們的基因會傳給後代,其他人則會全數死亡。

現在我們用藥物對抗許多傳染病,但是近來演化出了對抗生素沒有反應的致命病菌。航空旅行可以在一、兩天內把傳染原散播到全世界。氣候變遷可能會使得讓帶原動物全體死亡的低溫難以出現,不像當年可能是一場寒冬消滅了傳播鼠疫的跳蚤。

紐約大學的微生物學家艾洛蒂.蓋丁和我討論愛滋病的例子,這種疾病已經造成全球3500萬人死亡,與1918年流感大流行的死亡人數相當。現已證明有極低比例―頂多1%―的人口,體內有一種基因突變,會令引發愛滋病的HIV病毒所依附的細胞蛋白質特性改變,使得這些人幾乎不可能被感染。如果你住在紐約市的格林威治村,可以取得最好的抗病毒藥物,這種突變大概不會決定你的生死。但如果你是非洲鄉下的HIV帶原者,它就極可能是生死關鍵。

還有許多情況可以讓基因重回這齣人類戲碼的舞臺中央。在亞利桑那大學擔任天文學教授的太空旅行專家克里斯.殷匹預料,在我們孫子輩的有生之年,就會有一個永久的火星聚落,居民大約100到150人,因為這是創造一個遺傳上可存活群體的必要數字。他認為,第一波人數較少的定居潮還會更早出現:「伊隆.馬斯克很亢奮的時候可能會說10到15年,」殷匹表示:「不過30到40年內倒是有可能。」一旦聚落建立起來,他補充道:「自然演化程序的速度就會加快。居民會處於一個極度人工、且人體難以適應的環境,這個環境會以很激烈的方式塑造出太空旅行者或殖民者的身體構造。」他說,從地球人演變而成的火星人,最理想的體型是修長纖細,因為火星上的重力大約只有地球的三分之一。幾個世代之後,睫毛和身體毛髮可能會逐漸消失,因為這個環境中的人不會直接接觸灰塵。殷匹預測,假設火星上的人類沒有與地球上的人類雜交,顯著的生化變化會在「幾十代之後出現,數百代後則會出現身體上的變化。」

科技與天擇

頭腦聰明的人類花費了很多心血來對抗天擇的力量。我們藉由工具、醫學和其他文化創新,展開了一場可能會致命的比賽—我們可能會輸給某種高度演化的超級病菌。鑑於人類在全球傳播疾病的速度,「我們正處於一個新的大流行病時代,必須立即採取行動以阻止這樣的事情發生。」生態健康聯盟的疾病生態學家凱文.奧利瓦爾說。棲地破壞和氣候變遷造成的改變,也令更多人接觸到過去與人類宿主隔離的病原體。

演化DIY

體外人工受精搭配另一道程序,能讓我們檢測胚胎是否帶有會導致嚴重疾病的突變。今日,科學家正在開發強大的新型基因編輯工具,可能有一天會帶來人類主導的演化。多數這方面的研究都在其他生物的身上進行—例如試圖改變蚊子基因組,令蚊子無法傳播茲卡病毒或瘧疾。我們可以運用相同的技術來「設計」我們的孩子—就只是為了選擇偏好的髮色或眼睛顏色。但我們應該這麼做嗎?「這裡頭絕對有黑暗面,」生物倫理學家琳達.麥克唐納.葛倫說:「不過我的確認為超人類的出現無可避免。我們天生就是喜歡修修改改。」有一項人類特徵受到基因的強烈影響,不僅價值持續升高,而且隨著科技日益占據主流地位而愈顯重要。人類一致的目標一直是追求更高的智力。沒有任何特質比智力更令人嚮往,也沒有任何特質比智力更有用處、更能在這個世界或在我們想像得到的所有世界廣為運用。智力對我們以前在非洲的祖先而言不可或缺;如果我們真的到了繞著比鄰星運轉的那顆行星,智力對我們以後生活在那裡的後代也會派上用場。人類基因經過幾十萬年的演化,投入於大腦的資源愈來愈多,但真相是我們永遠都覺得自己不夠聰明。

我們和人類祖先不同,可能很快就不需要等待演化來解決這個問題。2013年,牛津大學人類未來研究所的研究人員尼克.伯斯特隆姆和卡爾.舒爾曼,在一篇發表於《全球政策》的論文中探討了提升智力對社會的影響。他們的研究聚焦於藉由體外人工受精(IVF)進行的胚胎選擇。透過IVF,父母可以選擇要植入哪個胚胎。根據伯斯特隆姆及舒爾曼的計算,從任十個胚胎中選出「最聰明的胚胎」植入,生下來的嬰兒智商會比隨機任選胚胎所生的嬰兒高出大約11.5分。

然而,真正的好處會以複合增益的形式出現在接受者的後代身上:舒爾曼說,十代之後的後裔,智商可能會比其曾曾曾曾曾曾曾曾祖母高115分。他告訴我,這樣的好處建立在極為樂觀的假設之上,不過這種遺傳輔助程序的接受者,智商一般至少都會與現在的天才相當。舒爾曼也提到,論文中省略了一個明顯的事實:「再過十個世代,非常可能會有一些電腦程式,就連智力最高的人類都會被全面超越。」

但是對舒爾曼描述的情況有一個更直接的反駁:我們還不夠了解智力的遺傳基礎,所以無從挑選比較聰明的胚胎。不會出現有一個胚胎只能做整數運算,另一個胚胎會做高等微積分。作者坦承這個問題,並聲稱為「適度增強認知」做篩選的技術,也許只要五到十年就會成真。

乍看之下,這似乎不大可能。智力的遺傳基礎非常複雜,它的組成要素很多,甚至每一個別面向―計算能力、空間意識、分析推理,更遑論同理心―顯然都是由多個基因控制的,也都受到環境因素影響。在密西根州立大學擔任研究副校長,同時也是華大基因科技公司(原名為北京華大基因研究中心)認知基因組實驗室共同創辦人的徐道輝,曾在2014年的一篇文章中估計,可能影響智力的基因變異大約有1萬種。這個數字看起來或許令人卻步,但他認為很快就會有技術能處理如此大量的遺傳變異―「就在未來十年內。」他寫道―其他人則不認為需要認識所有相關的基因才能開始選擇比較聰明的胚胎。「問題不是我們知道或不知道多少,」邱契說:「而是需要知道多少才能造成影響。我們製造牛痘疫苗時,對天花又有多了解?」

如果邱契和徐道輝是對的,很快地,我們唯一的阻礙將會是我們自己。也許我們並不想在自己天然的基因組上實踐優生學。但我們會因此暫停腳步嗎?如果停下了,會停多久?現在出現了一種名為CRIS¬PR-Cas9的新技術,邱契的實驗室也參與研發;這種技術將會考驗人類好奇心的極限。2013年首度進行試驗的CRISPR是一套能從基因中剪切出一段DNA序列、並且迅速準確地放入另一段不同序列的步驟。過去研究人員要花好幾年才能完成的事情,現在只需要從前所需時間的一點點。(請見《國家地理》雜誌2016年8月號〈DNA革命〉。)

從來沒有任何技術能這樣有效地操縱人類基因組。我們以CRISPR和IVF來做比較。進行IVF時,我們從自然提供的胚胎中選擇想要的,但是舉例來說,如果可供選擇的胚胎中沒有一個是極端聰明的,要怎麼辦?繁殖是一場賭局。CRISPR會消除這種風險。如果IVF是從菜單上點餐,CRISPR就是直接烹調。事實上,研究人員可以利用CRISPR將新的遺傳特徵直接插入卵子或精子中,從而繁殖出不只一個小孩,而是無數個。

目前為止,已經有許多使用CRISPR進行的動物實驗。邱契的實驗室用這套程序重組了豬胚胎,讓豬的器官更能安全移植到人體。邱契任職於麻省理工學院媒體實驗室的同事凱文.艾斯威爾特正嘗試改變小鼠的基因組,讓牠們無法再攜帶萊姆病菌。還有第三個研究者―加州大學爾灣分校的安東尼.詹姆士,他把能防止瘧蚊攜帶瘧原蟲的基因插入了瘧蚊體內。

然而大約在同一時間,中國的研究人員讓大家嚇了一跳;他們宣布已經用無法存活的人類胚胎進行CRISPR,嘗試修復導致乙型地中海型貧血(一種可能致命的血液疾病)的基因缺陷。他們的嘗試失敗了,但也離找到修復缺陷的方法更近了一步。與此同時,國際上目前中止對人類基因做出可遺傳改變的所有療法,等到這些療法證實安全和有效才會恢復,CRISPR也不例外。

科幻成為現實

五十多年前,兩位科學家創造了「賽伯格」(cyborg)一詞來稱呼一種半人類半機器的虛構生物。當年這個概念看似科幻小說情節,但今天已有大約2萬人身上植入了可以解開門鎖的裝置。尼爾.哈比森必須透過植入於頭上的天線將顏色轉化成聽得見的聲音才能感知色彩,他預測,我們的未來將因為使用這類科技而擴充的感官而大為改善。他說:「夜視能力會帶給我們適應環境的能力。我們要改造自己而非改造地球。改造地球是在傷害它。」

人類能適應火星嗎?

要讓人類出現大規模的演化分歧,需把一個群體隔離數千年之久—這在地球上不太可能。但是要讓少數人類在火星定居,則有可能在50年內達成。接著才會有較大的聚落—由100到150個處於生育年齡的成員組成,以維持及增加人數。我們有沒有可能演化成理想的火星人?亞利桑那大學天文學教授、太空旅行專家克里斯.殷匹預見,科學家可以在將來的火星人群體中加速他們的自然演化過程。這個族群的身材會又高又瘦,以因應不到地球40%的重力,而且會因為處於無塵的控制環境中而沒有毛髮。這樣的中止狀態會持續下去嗎?我詢問過的人似乎都不這麼想。有些人以IVF的歷史為前例。IVF起初被宣揚為不孕夫婦的醫療程序,很快地,它可以消除惡性遺傳疾病的可能性已經很明顯。有些家庭帶有會導致杭丁頓氏症或戴-薩克斯病的基因突變,他們用這種技術選擇了沒有帶病的胚胎植入母體,懷到足月。許多人似乎覺得很合理。「禁止或停用這種技術,」加州州立大學蒙特利灣分校的生物倫理學家琳達.麥克唐納.葛倫指出:「就是在暗指演化一直是良性的,向來都是正面的。才不是這樣!想想那麼多演化的錯誤帶來了多少痛苦和煎熬。」

隨著IVF變得普及,它可被接受的用途也從預防疾病擴大到了性別選擇―在生兒子的欲望向來強烈的亞洲尤其明顯,不過在歐洲和美國也有,父母會談論「家庭平衡」的好處。在官方說法中,朝非醫學用途發展的趨勢目前就到這裡。不過,人類是從來不知道何時該停手的物種。「已經有一個以上的IVF專家告訴我,他們能篩選其他理想特徵,例如想要的眼睛和頭髮顏色。」葛倫告訴我:「這種事情不會大作廣告,而是靠口耳相傳。」換句話說,如果你喜歡的是金髮碧眼的寶寶,其實已經可以「訂做」一個了。

CRISPR的威力遠比IVF強大,遭濫用的風險也大得多,包括嘗試設計出某個基因完美人種的誘惑。加州大學柏克萊分校的化學和分子生物學教授珍妮佛.杜德納是CRISPR的發明者之一,她曾在受訪時描述自己做過的一個夢,夢中希特勒戴著豬面具,來跟她學習CRISPR技術。她最近在給我的電子郵件中說明,她仍然希望這類技術的中止狀態持續下去。她寫道,這樣「會讓我們的社會有時間去研究、理解和討論改變我們自己基因組的後果,無論是預期之中還是意料之外的。」

另一方面,將CRISPR運用在人類身上的潛在益處是無可否認的。葛倫希望至少能先對如何使用這項技術進行「周全的討論」。「在我們嘗試改善自己的同時,新的準則是哪些?」她問:「標準由誰來訂,增強代表什麼意義?我們或許可以強化人類,讓人變得更聰明,但是更聰明就等於更好或更快樂嗎?我們是否應該加強道德觀?那又代表什麼?」

許多其他科學家並不認為人人都會等待這些問題的答案;一旦CRIS¬PR證實是安全的,道德爭議就會消散,一如IVF的情況。不過邱契認為這依然不是重點:基因改造的水閘早已開啟―CRISPR只不過是洪流中的一小滴水。他指出,已經有2300個基因療法正在進行試驗。去年,生技公司BioViva的執行長宣稱,她注射自己公司開發的一種基因療法藥物,成功逆轉了老化對她身體的一些影響。「毫無疑問,」邱契指出:「逆轉老化與我們先前談過的任何東西一樣,都是一種人為的強化。」目前也有幾項阿茲海默症的基因療法正在進行試驗。這些試驗應該不會引發反對意見,因為其目的是治療一個損害極大的疾病,不過正如邱契指出:「不管能有效預防阿茲海默症的藥物是什麼,大概也會對增強認知有效,而且從(這些藥物所預防病症的)定義而言,也幾乎一定會對成人有用。」2016年2月,治療疾病與改良人類之間的界線又崩解了一點;英國的獨立生育監管機構核准了一個研究團隊以人類胚胎進行CRISPR,以探索流產的機制(實驗中使用的胚胎最後將全數摧毀,不會有機會繼續發育)。

邱契等不及想看到未來的發展。「DNA演化過去被文化演化遠遠拋在後頭,」他說:「但現在要迎頭趕上了。」

醫學領域向來是這類應用的先鋒,因為運用科技使人恢復健康,讓複雜的道德議題變得簡單。全世界有10萬名帕金森氏症患者的腦部植入了大腦節律器,以控制症狀。針對某些失明類型的人工視網膜和解決聽力損失的人工耳蝸都很常見。美國國防部的經費透過軍方研究機構「國防高等研究計畫署」(DARPA)為許多這類研發提供資金。在軍方經費資助下,南加州大學神經工程中心有一個研究室正在測試在大腦植入晶片以恢復損失的記憶。這套程序有一天可能會用在阿茲海默症患者和曾經歷中風或創傷性腦損傷的人身上。去年,匹茲堡大學的一位研究受試者成功將他大腦發出的電脈衝透過電腦進行傳輸來控制機器手臂,甚至能感覺到機器手臂的手指所觸摸的物體。將人類大腦與機器連結可以創造出一架無與倫比的戰鬥機,這一點DARPA很清楚。「那裡凡事都有雙重目的。」安妮.賈可布森指出。她在著作《五角大廈的大腦》中記錄了這類工作:「你必須記得,DARPA的工作不是幫助人,而是創造『未來的巨大武器系統』。」

強化人類不見得是要賦予他們超人的本領。有數百人在體內嵌入了無線射頻識別(RFID)裝置,讓他們無須碰觸任何東西就能打開門鎖或是登入電腦。一家名為「危險物」的公司宣稱已經售出了1萬500套RFID晶片和用來將晶片安裝在皮膚下的DIY工具組。購買晶片的人自稱人體駭客。

英國雷丁大學和科芬特里大學的工程學榮譽教授凱文.沃瑞克在1998年時成為第一個在體內植入RFID裝置的人。他告訴我,這是在一棟配備電子鎖及溫度和亮度自動感應器的大樓工作所自然產生的影響:他想要和他所在的建築一樣聰明。「當一般人是挺好的,」沃瑞克在2002年與一家英國報紙的訪問中表示:「我甚至很享受某些部分,但是當賽伯格的好處多太多了。」另一個人體駭客則在耳朵裡植入了耳機。他還想在恥骨下方植入振動器,並且透過網路與擁有類似植入物的人連線。

要嘲謔這樣的事情很容易。這些實踐者讓我想到最早嘗試飛行的人,他們用的是綁在手臂上、邊緣還有羽毛的長槳。然而我在請哈比森讓我看天線嵌入他頭骨的地方時,才明白了另一件事。我不確定我的要求是否恰當。菲利普.K.狄克著有科幻小說《仿生人會夢見電子羊嗎?》(電影《銀翼殺手》原著),書中,探聽仿生人的機械結構是被視為無禮的行為。「沒有比這更沒禮貌的事了。」敘事者這麼認為。但哈比森倒是很樂意讓我看看他的天線如何運作。他讓我想到一般人炫耀新的智慧型手機或智慧運動手環時是多麼開心。我開始思忖,哈比森跟我或任何人之間,到底有什麼不同?

尼爾森調查公司在2015年報導,18歲以上成年人平均每天看著螢幕的時間大約10個小時。(相較之下,我們每天只運動17分鐘。)我還記得小時候我最好的朋友家裡的電話號碼,但不記得現在任何一個好朋友的電話。有七成的美國人服用處方藥,其中40到59歲的婦女有四分之一服用抗憂鬱劑,儘管研究證實對她們當中的某些人來說,從心理治療到在森林裡散步等方法都能達成同樣的效果。虛擬實境頭戴顯示器是最熱賣的電玩裝備之一。汽車就是我們的腳,電腦就是我們的心智,而Google就是我們的記憶。我們現在的生活只有一部分具有生物性,在有機的和科技的之間、在碳基生命和矽基科技之間,沒有清楚的分界。也許我們還不知道未來會往何處去,但我們已經不是從前的我們了。

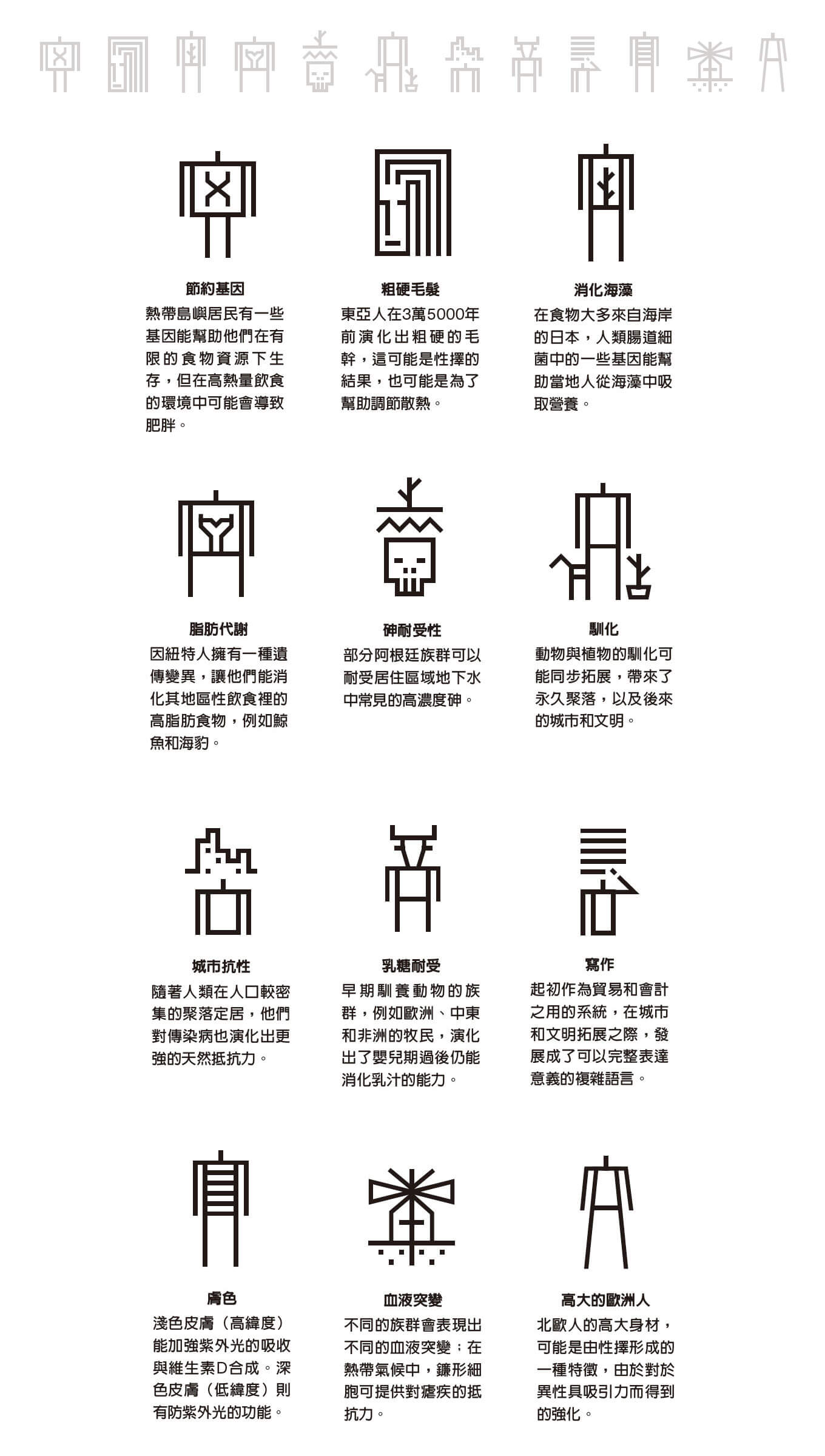

人類特徵的演化

穿插於本文中的圖示(下圖)代表人類演化中的文化和生物上的里程碑。

D.T.麥克斯是《紐約客》雜誌的撰述,也是《蛋白質殺手》的作者。歐文.傅利曼是住在洛杉磯的插畫家,他的作品涵蓋科學、歷史、娛樂和時事。出現在本文中的圖示由藝術家阿法羅.瓦立紐創作,他的作品常見於國家地理的出版品 ··· 開啟APP閱讀完整內容