.jpg)

1 錢淹腳目

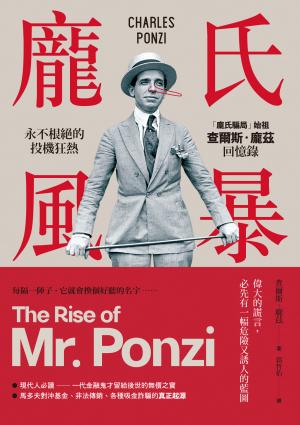

龐茲初次造訪美國時,全身上下只有美元兩塊半。他將在美國金融史上,添上那永遠無法抹除的一章。

一九○三年十一月十五日,星期天。這是新英格蘭海岸的典型秋日,數英里的岸邊颳來寒冷的東風,帶來不絕的細雨。這種天氣令人煩躁,大概只有麻州運來的昂貴鱈魚才能不受天候影響,不穿潛水衣就出現在特里蒙街(Tremont Street)和波士頓廣場周遭。

港口和海邊的風雨更加猛烈。從浩瀚的大西洋一端來看,風雨似乎集中在卡斯爾(Castle)與加弗納斯島(Governor’s Island)之間,沿著狹窄的航線猛力吹來,在汙濁的海面上激起一層層白浪。

星期天早上剛過八點鐘,人們看見老多米尼恩公司(Old Dominion Line)的溫哥華號(Vancouver)向波士頓港駛來。它緩慢而莊嚴地行進,只在水深處或暗流處才稍有起伏。那個年代還沒有一萬噸級的漁船,溫哥華號顯然鶴立雞群,就像是現在的古納德號(Cunarder)。

離港口不遠處,輪船在東波士頓的碼頭停下,放下踏板之後,形形色色在甲板上等候的乘客開始從船的一側湧出,來到碼頭上。

他們是來自不同國家的移民,絕大部分是義大利人。他們大多坐在最便宜的艙位,少數是頭等艙或二等艙。他們全都是移民,離開自己的祖國來美國,而不論是男人、女人或者孩童,也不論是想暫留或者長住,他們全體的共同目標就是得到更多錢、更好的生活條件,以及經濟獨立。

我是這些移民的其中一人,是走出那艘船的人之一。我身材矮小,穿著當時最昂貴時髦的歐洲服飾,旁邊跟著扛了大小行李的兩名服務員,行李上標著「頭等艙」的紙條。

老實說,我看起來根本不像移民。光看外表,我根本看不出需要養家糊口,我身上完全沒有需要體力勞動、工作,或看起來很窮的跡象。從領帶到護腳,我看上去就像一位剛從鑄幣廠走出來的百萬富翁,一位生活悠閒的年輕紳士,或一位旅行中的富家子弟。

上面這一段,告訴我們外表並不代表什麼。實際上,我當時面臨經濟與處境的夾擊,離家超過五千英里,離最終目的地尚有五百英里甚至更遠──我在一個陌生國家,沒有朋友,沒有錢。就這樣。我一開始就幾乎破產,所有現金共計只有美元兩塊半。

不到兩週前,我帶著母親的祝福、愉快的心情外加兩百美元離開義大利,準備前往美國。我的使命與目標相當明確,那就是找到輕鬆發財的機會。

「去美國賺大錢之後再回來。」我的長輩們經常這樣說,彷彿只要去美國,不大賺一筆都很難。他們想方設法要幫助我克服疑慮:「你千萬不能錯過這個好機會!美國那邊,路上到處都是黃金,彎腰撿起來就是你唯一要做的事。」接下來幾年發生的事情,告訴我長輩的話不只是臆想,而是確切的事實。其實根據我個人經驗,根本連彎腰都不用。一九二○年,黃金自己被丟到我身上,而且不是小湯匙挖得起的,而是要挖土機才能鏟起的巨大黃金。

不過,當我剛上岸時,當我站在碼頭踏上美國土地的那一刻,我的處境非常嚴峻。我依然帶著母親的祝福,但那是我僅有之物。兩百美元在航行途中只剩下兩塊半,一個賭場老千拿走了大部分,另一些則被我拿去付小費和買酒水。我不再充滿希望,而是變得消沉。我站在碼頭邊,長輩們的話語依舊在耳邊迴響,我準備好去撿黃金,最後卻自覺受騙。我腳邊沒有黃金,周圍也沒有金塊散落。只有黏糊糊的黑泥,從港口到視線之外的大街都積了一英寸深。只有黑泥。而我從義大利遠道而來,經過了五千多海里的藍色航線,只找到了泥漿與破碎的發財夢。

由於當時情況特殊,我不逗留波士頓絕對不是因為想賺更多,而是因為我的計畫早在離家時就制訂好了,而且我不能擅自改變。我要去的地方是賓州的「煙霧之城」匹茲堡(Pittsburgh),那裡應該是我三表哥的第五個表兄弟的住處。我一開始聽說他是鐵路承包商,但其實他只是那種二流的小偷。這表示,我們無論在法庭或其他地方,對任何敘述都需要持保留態度。

我的長輩們不但決定好我的目的地,為了不讓計畫失敗,還提供了必要的盤纏。長輩們真聰明!他們根據經驗,預知我到達海洋另一端時就會把錢花光,因為我曾經在更短的旅行中發生過這種事。所以他們給我一張至紐約再轉往匹茲堡的預付車票。如果沒有這張車票,我與波士頓的緣分就會在那個陰雨的星期天開始。

我沒有離開碼頭,只是跟著其他要去紐約的移民一起等待。直到晚上九點左右,才有一班專車來接我們。我們整整十二個小時待在寒冷的黑泥中,沒吃任何東西。

那班火車非常特殊,我希望在此多作描述。搭乘它的不適感,以及其他所有事情都如此不尋常,相比之下,戰時的八號、四十號火車簡直像是豪華車廂。它八成是從南太平洋路線(Southern Pacific)或墨西哥聖塔非(Santa Fe)繞一大圈才到紐約的,一定是走這幾條,不然沒辦法解釋為何我們會在隔天下午才到紐約中央車站。除非它整晚都在原地繞圈、在每個路口停車,不然就是故意繞過了沿途所有的電線杆。我甚至還看到另一班慢得出名的火車──行經堪薩斯州的慢速列車,像一道閃電從旁呼嘯而過。

到達紐約車站時,我已經餓得想吃人了。我的胃已經乾癟,我甚至願意用靈魂交換任何可以咬的東西,不管是煎牛皮還是臭鼬肉都可以。所以,當火車發出刺耳的煞車聲,我馬上跳出車廂直奔出口。

值班的巡警不太喜歡我另闢新路,連忙張開雙手把我抓住。雖然他給我一個擁抱,但我知道他不是我失散多年的兄弟,所以討厭他這種不合時宜的情感。我們講了很多話,但我聽不懂他的愛爾蘭口音,他也聽不懂我的義大利語。這是一場平局,說得更精準點是一場僵局。最後我們只好找了一旁的擦鞋童來調停。馬上搞清楚了。警察知道我非常非常餓,想先吃點東西。在得知我如此匆忙的原因之後,他承認吃飯確實重要,於是就離開了。我後來跟擦鞋童一起到最近的餐館吃飯。我忙著吃自己的份,而沒注意到他在做什麼,但我猜他最後付了餐費。照理說應該是我付,但我僅有的兩塊半沒辦法讓我太客套,所以我縮到一旁,讓他付了錢。我相信這個擦鞋童應該不可能再對外國移民有好感了。對任何人來說,這種經歷一次就夠了。我的好胃口至少花了他一套衣服加兩條褲子的錢。

我的下一個麻煩是要找到賓州車站(Pennsylvania Station)。這個車站當時還沒遷入紐約,而是在河的對岸。我當然不知道,只知道必須搭車,然後轉乘另一班,接著走過兩個街區……這些資訊有什麼用?重點是要如何到車站,而我完全沒有想法。老羅斯福在巴西叢林中尋找那條「懷疑之河」(River of Doubt)的時候,一定就是這種感覺。

賓州車站是我這輩子追求過最難捉摸的東西,包括女人在內。我不管問誰,它都好像就在下一個路口,像是胡佛總統口中的景氣大好一樣。在我稍微知道它的位置之前,我已經繞過了幾十個街區,往四面八方走了幾十英里。我最後還是到了,沒錯,因為我發現必須搭渡船才能在另一邊的紐澤西找到車站。我到達時已經快累死了,腳也很麻。在那個美好的下午,我帶著「輕裝」四處跑。從大小來看是滿輕的,但重量卻不是──裡面根本像灌了鉛。當賓州車站終於出現在眼前,我已經對火車沒興趣了,不在乎能不能到匹茲堡,也不在乎我未來會不會認識那些望族──鋼鐵之王卡內基家族(Carnegies)、焦炭大亨弗里克家族(Fricks)還有商業巨擘梅隆家族(Mellons)。我只想要一口棺材,一個讓我可以放入痠痛的四肢並安息的地方。

2 銀行是個好生意

龐茲先生只有一美元,破天荒踏入金融業,最後卻惹上一堆麻煩。

身無分文來到美國──這件事比不懂英文好太多了。我沒辦法坐辦公室,因為我一句英文都不會說,也聽不懂。我懂的其他語言沒有用,同樣,我受過的教育也無濟於事。我只是學徒而且體弱多病,天生不適合勞動。但我還是得活下去。為了謀生必須找些事來做。

來美國之後,我過了四年平淡的生活,也做過很多低賤的工作。我厭惡那些工作,因為薪水總是低於我的需求,但付出的代價卻非常高。去那些地方是迫不得已,別無選擇。最後,我沒有任何進展,就只是繼續生活。但活著也是一種學習。我確實在學習,英文單字每天都增加一些。

我什麼都做過,從雜貨店收銀員到路邊的推銷員,從修理縫紉機到推銷保險,工作地點從工廠到廚房還有餐廳。其中一些地方我待不久,有些稍微久一點。我被開除過,但更常是因為厭倦、或者不想被開除而先自己辭職。我在城市之間流連,有時搭火車、有時徒步。先是匹茲堡、紐約、帕特森(Paterson)、紐哈芬(New Haven)、普羅維登斯(Providence),然後是加拿大的蒙特婁(Montreal)。

我不知道我為何會在那裡,或許因為夏日炎熱,又或者是命運之神主導。總之在一九○七年七月的某天下午,我在蒙特婁的波納車站(Gare Bonaventure)下車,身上沒有任何行李,只有一張一美元的鈔票。當時的一美元真的不多,不管是不是金本位制都一樣。而在一個陌生國家,這些錢看起來又更少了,但這也激勵我找些事情來做。

我開始上班。我在距離火車站不到兩個街區的聖詹姆斯街(St. James Street)上,發現了札羅西銀行(Banco Zarossi)的招牌,於是直接走了進去。才不到五分鐘,我就成了這家銀行的職員,我四年來第一次找到滿意的工作!

我和札羅西(Louis Zarossi)董事相當投緣,他心胸寬闊,溫和又大方,也很有幽默感。而且我敢說,他很有誠信。我之後遇過很多看似體面的人,沒一個比他可靠。雖然他之後發生了一些看似是醜聞的事,但據我跟他深交的經驗,他只是環境與壞合夥人的被害者,絕對不是因為他邪惡又狡猾。

那段時間,札羅西相當有錢,他的義大利銀行生意興隆,有最棒的名聲和信譽,但他這個人很容易被牽著鼻子走。

那些推銷員和寄生蟲開始嗡嗡作響,團團將他圍住。一個成功人士假如習慣友善待人,那身旁一定少不了那種人。他們嗅出笨蛋的速度比禿鷹找屍體還快。他們讓札羅西參與了一些業務,而那些新業務需要資金,於是他開始動用銀行存款。這是很多銀行幹部的老套,有些技巧生疏的人會被揭發,有些人則僥倖逃脫──因為後者更聰明,不然就是更有政治上的影響力。

總而言之,札羅西自覺陷入財務困境。他非常信任我,於是把處境告訴我。還不到破產的程度,但他名下確實有一些利潤很差的公司,他需要一些資金,或者說是一些新血。

那時,我有一個老同學居然出現在蒙特婁。他來加拿大是為了尋找商機。我們碰面、寒暄,然後敘敘舊。我跟他解釋札羅西的情況,並介紹他們雙方認識。他們達成了一項協議:我的老同學會搭船回義大利,幾個星期之後會為札羅西的公司帶來資金。

一切似乎有了轉機,感覺輕鬆許多。但壞消息很快就來了!札羅西的一些公司破產了,謠言四起,說他陷入困境。結果銀行拒絕借他錢,存款人也開始撤回銀行裡的存款。

沒有辦法能逃脫這一場災難,但該做的事還是要趕快做。自我保護是第一本能,每個人先顧著自身利益,其他就讓魔鬼拿去吧。就像某一些船難。無論如何,我除了丟掉工作並不會有什麼損失,所以只是靜靜看著,當一個旁觀者──但我一點也沒錯過細節。

為了想辦法讓札羅西繼續生存,緊急委員會接連召開了祕密會議。成員包括札羅西、我的老同學,還有一位名叫斯帕諾利(Spagnoli)的人。斯帕諾利並不是真名,而是化名,我們不知道他的真名,只有他本國的警察機關才會知道。而因為所有人都信任我,我自然也是祕密會議的固定成員。

我的老同學滿特別的,他雖然目不識丁,卻累積了不少財富──全都是黑的,我所言不假。總而言之就是金錢。假如傳言全部屬實,那他人生最美好的時光本該在監獄裡度過。我跟他失聯之後,他或許真的進了監獄,但我不知道、也不在乎。

他在某種程度上成功取得札羅西的信任,其實這也不難,因為札羅西總是張開雙臂,就連對毒蛇也一樣。當然,也可能是因為他借了札羅西一點錢。總之,無論札羅西去哪裡,他就跟到哪裡,像是跟著媽媽的小羔羊。

我的老同學在緊急委員會的會議上,直接切入正題。

他對札羅西說:「你必須離開加拿大,如果你繼續待一個星期,他們會因為挪用公款而入獄,你也永遠都出不來了。」

札羅西不願意,說道:「但我不能走,我不能拋棄家人,不能放棄我一手建立的事業!」

他堅持:「別傻了,札羅西!現在不是多愁善感的時候,你入獄之後也見不到家人。」

札羅西說:「但還不算無法挽回,我只要一點錢就能度過難關。」

「不管是多還是少,你現在就是籌不到。」他反駁。

札羅西驚訝地說:「怎麼會呢?你不是說會借錢給我?不是嗎?」

我的老同學回答:「我忘記了,總之,我現在沒辦法給你半毛錢,我沒有閒錢。除了離開,我想不到你有別的出路。」

札羅西在最後一刻失去了金援,結果不得不讓步,同意去避避風頭。他們達成一項協議:我的同學將成為札羅西的主要債權人,他會在札羅西離開之後向法院要求申請破產,然後提出以二%的利息與其他債權人和解。他想用這筆交易得到札羅西的資產,從債權人的損失中獲利──其實如果管理、清算得當,札羅西的資產絕對足夠償還那二%的利息… 閱讀完整內容