國家住都中心神救援 打造最佳「租」隊友

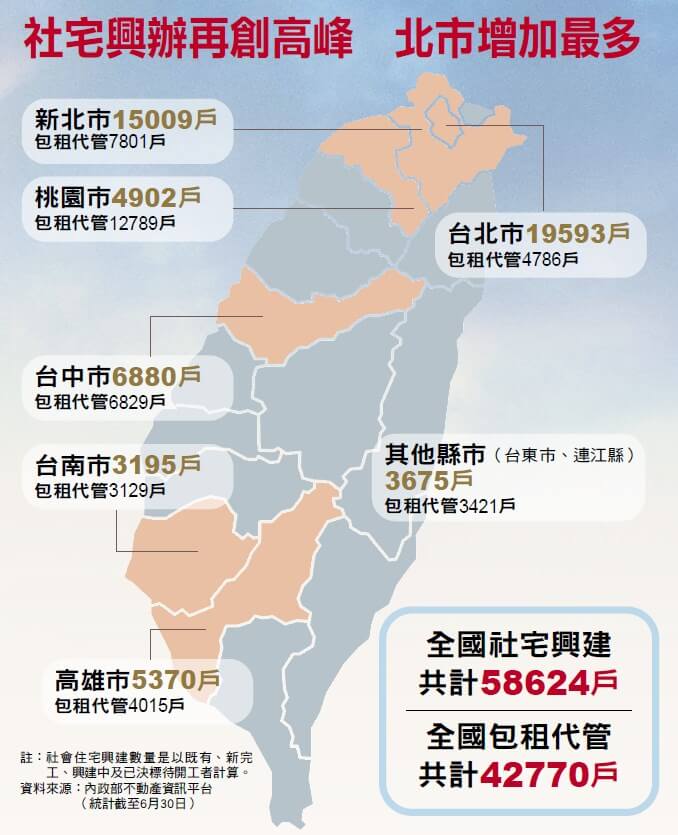

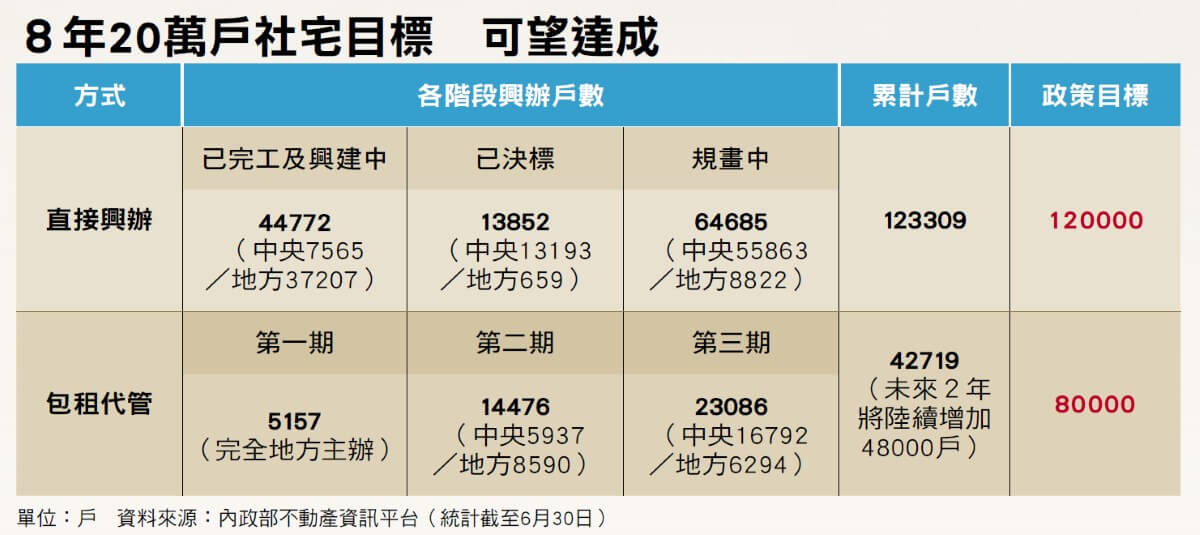

居住成本持續攀高,不論房價或租金早已今非昔比,如何保障基本居住權利、租得好又住得好,社會住宅扮演重要功能。近五年來,政府興辦社宅腳步馬不停蹄,要快速實現「住者適其屋」的理想。 文/陳雅玲 七月八日,全台首案「旅館轉社宅」在眾人矚目下揭牌,一口氣釋出三百戶社會住宅;這間旅館正是老台北人熟悉的「王朝大酒店」。由於地段位置絕佳,以低於市價打八至五折招租,打破一般人過往對社宅的想像。 王朝大酒店二年前由富邦人壽向美商仙妮蕾德買下,仙妮蕾德再回租五年經營,其中A棟由兆基管理顧問向仙妮蕾德承租,以二房東身分申請「旅館轉社宅計畫」,今年三月核定通過,短短五個月就招租入住。 政策使命 倒數二年半 目標二十萬戶 「旅館轉社宅」是政府興辦社宅多元管道之一,由專責機構國家住宅及都市更新中心(簡稱國家住都中心)推動。營建署國民住宅組組長歐正興表示,去年年底行政院核定《運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫》,除協助紓困旅館業者轉型,同時也活化既有公有房舍,例如近期高雄一處校舍收歸國有,就計畫轉型為社宅,目前類似案件已通過三案。 事實上,自小英政府上任後,二○一七年《住宅法》第一次修訂、同年三月「興辦社會住宅計畫」上路,政府就訂下「八年二十萬戶」目標,堪稱史上最大規模社宅興建計畫;而這個目標計畫,還不包括上述的旅館轉社宅的新模式,也凸顯出政府加速推動社宅的企圖心。 內政部統計,一八年社宅占住宅存量比率僅○.一六%,遠低於鄰近國家最低標五%,關鍵在於早年政府多以興建國宅售予中低收入戶,或是推動購屋補貼貸款,直至一一年《住宅法》公布後,才確立社宅「只租不售」的原則,並由政府或獎勵民間興辦,主要來源就是「直接興建」 和「包租代管」兩大類。 截至今年六月底,全台在直接興建部分,包括已決標和興建中的戶數,總計有五萬八六二四戶;包租代管部分,媒合數量累計達四萬二七七○戶,總計全台社宅數量已超過十萬戶。「五年後,預計會有四十九處社宅完工,共計一萬七千多戶,將在全台遍地開花,」歐正興表示,從中央各部會到各地方縣市政府都動了起來,而國家住都中心更扮演居中協調的重要角色,帶動全台社宅能順利展開,可以從四大面向來看: 盤點資源 協調各機構 土地先備齊 第一,積極開發土地來源。八年二十萬戶的社宅目標中,有十二萬戶屬於直接興建,首要挑戰就是土地從哪裡來?一八年起,營建署城鄉分署著手盤點國公有資產,內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群不諱言地說:「前期階段盤點全台國公有土地作為社宅基地,耗費相當大的力氣。」 營建署城鄉發展分署課長李玫欣補充,國有土地分屬於各部會機關構管轄,起初提供可供活化土地名冊不甚理想,只能土法煉鋼從地籍資料庫去撈資料,最後盤點出六百多處土地;再與各機關溝通協調如何取得國有土地有償使用,甚至到各縣市進行公展和說明會,部分土地還要進行都市計畫變更等程序,過程相當繁瑣。 而國家住都中心也在營建署大力挹注資源下,取得第二階段興建社宅的土地資源,「國家住都中心以行政法人機構的身分,可以更有效率地與政府各單位溝通協調,這件事情很辛苦,卻是國家住都中心的優勢。」包括後續的前期規畫、工程招標、廠商遴選、決標等作業,也能展現比政府體制更好的運作效率。 第二,減輕地方財政負擔。由於不是每個縣市都有足夠經費興辦社宅,歐正興表示,一七年六月修正《住宅法施行細則》後,除了協助地方租用國有土地,減輕土地取得成本外,也建置融資服務平台,予以補助前期規畫費、融資利息等優惠。今年「社會住宅興辦計畫」又進行第二次修正,將非自償性補助的計算基準,改採以實際發包金額計算,使得補助經費更到位,藉以強化各縣市推動意願。

▲國家住都中心在第二階段負責興建6.9萬戶社宅,擔負起重要使命。圖為代理董事長花敬群(右)、執行長黃景茂(左)。(潘重安/攝)