抗生素抗藥性釀危機 未來恐「無藥可用」

2050年,每三秒將有一人死於抗藥性細菌感染?聽起來可怕,抗生素的抗藥性,已成全球公共衛生重大議題。未來人類真的面臨「無藥可用」的境地? 文/段詩潔 一位準備進行癌症治療手術的住院患者,卻在手術前碰上了感染;醫生評估,在感染沒有控制好的情況下,若是貿然動刀,病人可能會死在手術台上,必須先治療感染。 棘手的是,患者感染到多重抗藥性細菌,只剩下一、兩種抗生素可以用,治療情況並不理想。最後患者自費使用抗生素,但已面臨再無效就無藥可用的困境。所幸感染逐漸好轉,醫生於是抓緊時機動刀⋯⋯。與死神拔河,卻可能束手無策的景象,在醫院裡真實上演。 年約500萬人死於抗藥性感染 「多重抗藥性細菌」讓大家聞之色變,也以「超級細菌」稱呼它,這類的細菌通常對很多種抗生素都有抗藥性,甚至現有的抗生素僅剩一、兩種有效。常見的包括金黃色葡萄球菌、鮑氏不動桿菌、綠膿桿菌、腸球菌、大腸桿菌⋯⋯等。病人容易因為免疫力低下、長期住院,常因這些細菌引發感染。 若是感染了多重抗藥性細菌,可對症下藥的抗生素往往是最後救命機會。「高血壓吃藥,藥效不夠也不緊張,可以晚一個月治療;糖尿病晚一年治療也還不會危及生命;但若是嚴重感染,晚一天治療可能就沒命了。」台灣感染症醫學會名譽理事長、柳營奇美醫院榮譽院長莊銀清直言。 世衛組織稱抗生素抗藥性為「無聲的大流行」,在2019年將抗生素抗藥性列為全球十大健康威脅之一。 據估計,全球每年約500萬人死亡與抗生素抗藥性感染相關。如果不積極採取行動,2025年將會影響全球2%至3.5%GDP,若以2%計算,台灣損失將超過新台幣3000億元。到了2035年,全球人類平均壽命可能縮短1.8年,2050年,每三秒將有一人死於抗藥性細菌感染。 當年中國發生疫情時,台灣派去武漢調查不明肺炎的第一位專家就是莊銀清。他觀察,抗藥性的比例愈來愈高,疫情後更是嚴峻,「疫情導致病人不看病,很多拖到重症才來開刀,開刀後必然有更多的併發症,就必須使用更多抗生素,抗藥性就愈來愈高了。」 莊銀清指出,全球抗生素面臨三重挑戰:一是多重抗藥性感染增長;二是市場規模不足、抗生素新藥開發陷入困境;三是供應鏈危機加劇,臨床面臨「無藥可用」風險。 隨著多重抗藥性感染的增加,現有抗生素的抗藥性正在以驚人的速度攀升。以台灣來說,目前醫院加護病房檢出的抗藥性病原菌,由2014至2023年第四季的占比,皆有升高的情況。 例如,醫學中心鮑氏不動桿菌比率由63.3%增加至71.9%,醫學中心及區域醫院加護病房合計由68.8%上升至73.8%。醫學中心肺炎克雷白氏桿菌比率由14.3%增加至46.0%,醫學中心及區域醫院加護病房合計由18.2%上升至44.4%。 開發抗生素極為耗時耗資,但其市場規模相對有限。由於抗生素僅是短期幾天使用,且定價無法與癌症藥物等慢性病治療藥物相比,藥廠研發抗生素新藥的投資報酬率非常低。

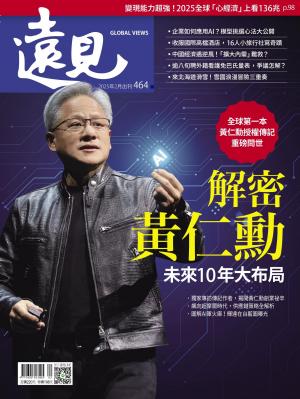

▲由於投資報酬率低,許多國際藥廠對開發抗生素望而卻步。(台灣東洋 提供)

各國發展出不同鼓勵方案 而台灣,還面臨了另外兩項挑戰。台灣因市場規模小、健保價格低廉等原因,國際新藥上市步調極為緩慢。過去十年,全球成功上市的抗生素新藥已經寥寥可數,只有19個,但在台灣順利上市的只有4個,不少藥廠就擔心進入台灣藥價被調降後,打壞國際行情。 莊銀清表示,台灣目前的抗生素學名藥品質良莠不齊,其中部分產品因原料藥或製造過程品質低劣,不僅導致臨床效果不佳,也可能加速抗藥性增長。因此,包括強化抗生素原料藥的監管與檢驗,將抗生素生產中的不純物檢驗納入製程標準,要求抗生素學名藥進行國內本土菌株的MIC(最小抑菌濃度)試驗,確保其對本地感染病原菌的臨床有效性,都能減少抗藥性增長風險。 談到抗藥性,屈志源表示,有時候診所可能無法完全判別患者是細菌感染還是一般感冒,會習慣性開預防性抗生素,若根本不是細菌感染,就可能造成抗藥性。另一方面,民眾有時會自己當起醫生,認為抗生素不好,病好得差不多了就自行停藥。 「細菌其實就跟人一樣,打到後面,它會想辦法反抗,如果沒有一舉把它殲滅,讓它苟延殘喘,隨著時間,它就會慢慢壯大、精進,原來能殲滅它的抗生素就沒辦法殲滅它了。這就是抗藥性。」 日本與美國已開始鼓勵藥廠投資,來建構國內抗生素生產供應鏈。去年健保署投入2.25億元啟動補助計畫,以醫療機構獎勵機制,改善抗生素使用和感染控制,減少不必要的抗生素使用,期望降低抗藥性細菌的風險。 各國政府希望鼓勵藥廠投入抗生素研發與生產,但另一方面又希望控制抗生素用量。許多國家已認知到抗生素藥品的矛盾困境,也發展出許多不同的鼓勵方案。例如英國就首創全球抗生素「訂閱制」,鼓勵藥廠開發更多新型抗生素,同時避免濫用。 抗生素短缺儼然已成國安問題,面對這場致命的超級細菌攻防戰,只能正面迎擊、與時間賽跑,盼能遠離無藥可用的未來。 閱讀完整內容