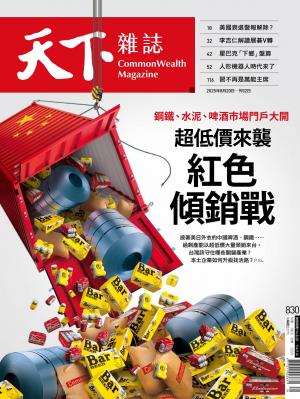

福隆海邊到屏東內埔,多賺兩成的祕訣

揭開星巴克非都會區佈局戰略,把「鳥不生蛋」變金蛋的祕訣!統一星巴克是否也跟當年麥當勞一樣,能以巨大的品牌力帶動周圍商圈發展? 文—王一芝 七月底才在台北信義區Plaza頂樓開設亞洲旗艦Dream店,國內連鎖咖啡領導品牌統一星巴克,今年最被消費者關注的消息,除了買一送一的時間,就是分店愈開愈偏僻。 「怎會開在屏東內埔鳥不生蛋的地方?」、「嶺東商圈終於有星巴克!」或「沒想到福隆也有星巴克!」網友討論聲浪持續大半年。這些鳥不生蛋的偏僻門市,真能替星巴克生金蛋?

▲星巴克福隆觀海門市有無敵海景,是台灣首間緊鄰沙灘的星巴克,室內裝潢用明亮漸層色系,呼應金色沙灘。(統一星巴克提供)

列出過去兩年星巴克在台灣的新開店,確實多半不在傳統認定的一線都會商圈,而是位於二、三級城市、小鎮鄉里或郊區的非都會區。 進一步將非都會區新門市分成三類,一是原本就計劃性展店的觀光景點,像新北福隆觀海門市、進駐高雄百年鼓山魚市場的哈瑪星門市;另一類是城鄉交界的交通樞紐,比如台一線省道旁的大甲中山門市、在高屏交界主要幹道附近的屏東建國門市都是。 還有深入都市外圍新市鎮住宅區、新興重劃區或鄉鎮中心,像五股洲子洋門市屬於重劃區新商圈,而台中南屯忠勇門市、彰化社頭門市、屏東內埔門市,則在當地生活圈內。 可以確定,星巴克在台灣的展店策略,已非網友先前傳言「買房生活機能指標,不會開在太偏僻的地方」,而是轉向中小城市、觀光景點和鄉鎮社區拓展。 向來以精品咖啡自居的星巴克,怎麼會往偏僻地方開?「這樣才能開特色店,」統一超商總經理兼任悠旅生活董事長黃瑞典點出關鍵。特色店就是大稻埕和花蓮洄瀾貨櫃各具特色的獨棟門市。 因為初期集中佈局都會區,二○一五年有三六五家門市的星巴克,台北竟開始出現單店營收成長趨緩,甚至下滑的市場飽和跡象。「新開門市難以創造群聚效應,反而分食既有門市客源,」一位星巴克前主管回想,不得不把擴張重心向特殊通路和非都會區深化。 這些年,台灣次級城市和鄉鎮的消費能力提升,也是星巴克展店策略轉變的重要拉力。 根據主計總處,一四至二三年之間,六都以外縣市的可支配所得年均成長率三.一%,高於六都的二.四七%。此消彼長的狀況,促使星巴克重新評估佈局。 其實早在入台隔年,星巴克就嘗試拓展嘉義等非都會區,只不過當時強烈的都會性格和單調的產品線,註定關店收場的命運。 幾經調整,把在地元素融入門市設計,加上品牌知名度提升與消費文化改變,疫後到非都會區開特色店,竟成為星巴克目前的獲利保證。「特色店業績確實比較好,但成本也高,」黃瑞典說,獨棟特色店得團隊自己蓋,但一般標準店是人家蓋好,星巴克只要裝潢。

特色店業績,比一般店高兩成 這些偏僻的特色門市投資金額平均比一般店多四○%,可逐年攤提,但創造的業績比一般店每年多兩成,成為近來帶動星巴克營收成長的引擎。 雖然官網目前只認定三十八家特色門市,但實際上星巴克兩年來的新展店,六、七成都是超過一五○坪的大型獨棟街邊店,包括現有四十五家仿效麥當勞得來速的車道門市,都是特色門市規格。也就是說,星巴克特色店已遍地開花。

星巴克變觀光點、居民聚會所 在中小城市或觀光景點,新開的星巴克是當地少見的國際連鎖咖啡店,往往引起極大關注。開幕初期居民和遊客會蜂擁朝聖,拉高短期客流量。 即使不在旅遊熱點或風景區,星巴克也會透過獨特的空間設計和限定商品,成功把門市轉化為觀光景點,吸引一波波觀光客上門打卡朝聖。 例如鄰近斗六棒球場的雲林斗六明德門市,外觀採用彎曲圓弧的大面窗框,就像一隻攤開的棒球手套歡迎來客;湖口竹笪門市的外觀靈感,則源自當地曬米粉的竹笪架,立面佈滿竹編格柵造型,營造懷舊而現代的空間。 「每家特色店竟都變成當地新地標或景點,」台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛驚訝說,星巴克新展店策略像極了麥當勞,都開有停車場的獨立街邊店,「房租相對低,應該會以拉高客單價取代坪效。」 這些特色門市除了賣咖啡,也會推出限量商品或地域限定飲品,加深與所在城市的連結,也滿足旅客收藏和嘗鮮的心理。 一位星巴克前主管觀察,觀光景點或小鎮星巴克,對觀光客而言,是旅途中體驗當地生活的一環,他們往往抱著「難得來一次」的心態,花錢也會比較闊綽,因此特色門市旺季的平均客單價會高於一般門市。 當地居民則是另一種主客群。小鎮居民平日不只把星巴克當成咖啡購買地點,也是社交場所和生活風格象徵,讓他們追求與大城市同步調的生活體驗,也彌補咖啡店選擇有限的不足。 星巴克「打造話題門市」的新展店策略,除了讓非都會的「第三空間」,升級成品牌展現核心理念、提升形象的場所,缺乏強勁對手的特色門市,極有可能獨佔當地咖啡店生意,推升星巴克業績再成長。 毋庸置疑,星巴克是台灣經營最成功的連鎖咖啡品牌之一。二十七年前由統一集團引進台灣,一路走來還算順風順水,短短三年就損益兩平,截至目前已有五八○家門市,市佔率第一,比老二路易莎多二.五八%。台灣平均每三.九萬人就擁有一家星巴克,密度居全球第五。

▲星巴克進駐屏東內埔,融合當地文化園區代表客家元素傘架聚落意象,設計靈感來自客家土樓意象。(統一星巴克提供)

「把星巴克當7-Eleven在開,全球少見,」台灣服務業發展協會總顧問李培芬指出,星巴克團隊師承全台最會開連鎖店的統一超,當不少連鎖品牌開店成本守不住一坪十萬,星巴克卻維持一坪七至八萬,還能形塑質感氛圍。 台灣星巴克從一九年開始,每年替統一賺兩個資本額,獲利在統一集團上百家轉投資公司中稱王。但一七年後,全台咖啡店年增率卻開始放緩,去年剩下五.二%,市場接近飽和邊緣。 天帷企管顧問工作室創辦人林剛羽分析,以台灣每年兩公斤的人均咖啡消費量,的確比日韓都少,「別忘了台灣還有日韓沒有的二.六萬家手搖飲店,」他認為台灣咖啡市場想再往上走高,很難突破那片透明天花板。 也因此原本每年展店三、五十家的星巴克,一七年後每年淨增不超過三十家。去年新開二十五家新門市,但關的也多,最後淨增加十一家,創史上新低。 「星巴克對成本管控很嚴格,」前怡客咖啡總經理劉人豪觀察,連鎖咖啡業通常把房租控制在營收一五%到二○%,統一星巴克直接訂一二%,超過就不租,「即使有賺錢,賺太少也會收店。」 聚焦經營特色門市,也並非沒風險。開幕熱潮過後,必須在當地常住人口有限,而平假日客流量又明顯起伏的情況下,維持營運穩定,生意、人手都是考驗。 不少人認為高端定位的星巴克,這兩年的買一送一優惠太過頻繁,加上經常出現的節慶折扣,容易讓人對品牌價值感到懷疑。但面對日益激烈的市場競爭,星巴克似乎也不得不為。 黃瑞典也認為,星巴克的品牌定位和價值沒太大問題,反倒門市氛圍的營造和服務,必須再加強,「都會區有些店太舊,營造不出特色門市般的品牌質感,」他的言下之意,未來還會再投入既有店改裝。 台灣的咖啡市場真的飽和了嗎?「答案跟便利商店一樣,」黃瑞典一言以蔽之,沉穩而堅定。他始終相信,需求會被創造出來,去年四月後同時兼任台灣星巴克最高主管,今年初黃瑞典也要求團隊達陣六百家,「就努力去開,離目標不遠了。

閱讀完整內容本文摘錄自

星巴克為什麼愈開愈偏僻

天下雜誌

2025/8月 第830期

相關