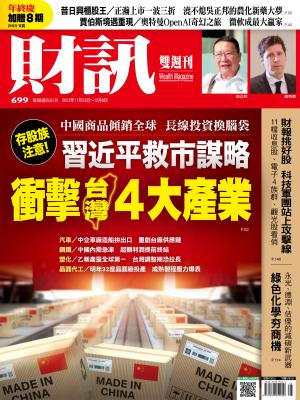

成也中國敗也中國 聰明錢默默選邊站

暌違二十五年,台股加權指數終於超越香港恆生指數。這是一場平民大兵打敗精英部隊的勝利,也是旺盛生命力民企戰勝綁手綁腳國企的活教材。 文/郭庭昱 「大中華經濟圈」指中、港、台三地,幾十年來一直是熱門的投資題材。香港,是中國對外的金融門面,一九九○年以來,香港從中國吸取養分,提供籌資管道,香港恆生指數從一九九○年約三千點,到二○○七年最高點三萬一五八六點,整整上漲了近十倍。

▲騰訊是港股最指標民企,市值曾接近一兆美元,如今已腰斬。達志

指數編製

香港精選成分股 定期汰換 經歷了○八年金融海嘯,恆生指數在一八年一月又創下三萬三一五四點收盤新高,隨著美中貿易戰、經濟戰、科技戰至今,近期恆生指數跌破一萬七千點大關,相對一八年的高點幾近腰斬,最近更被台灣加權股價指數超越。 不同於香港光鮮亮麗的金融業,台灣以出口製造業的強項,一步一腳印地耕耘中國題材,從電子資訊業,傳統的石化、水泥、紡織、造紙、製鞋等雨露均霑;再到內需的泡麵、飲料、零食,台商在中國經濟成長的過程,扮演重要的推手。 但是中國強大的磁吸效應,一度吸乾了台灣的人流、金流,台灣還被形容成「鬼島」,而中國對台經濟政策的精髓在於「不必攻台、只需窮台」——不費一分一毫即可收回台灣。然而,所謂物極必反,中國逐漸外強中乾,地產泡沫成形,又面臨產業轉型、中等收入陷阱等問題,再加上一二年國家主席習近平上任,展現不同於前任的領導風格,最後在一八年取消任期限制,引爆美中貿易戰。 地緣政治的壓力,讓台灣產業迎來奇妙的機遇,台灣加權指數也在二三年十一月超過香港恆生指數,這絕對不僅是暌違二十五年的超越。難得的是,台灣加權指數有接近一千檔成分股,除非下市,否則大的小的、好的壞的公司都是指數成分股;香港恆生指數創立時有三十檔成分股,定期會把表現不好的公司剔除,例如已爆雷的恆大、碧桂園,甚至多年前鴻海集團旗下的富士康(後改名富智康)都已被踢出指數,再加入新的大型公司,例如,十二月加入的理想汽車、藥明康德,總計目前恆生指數只有八十二檔成分股,涵蓋約六五%市值。 台股指數和恆生指數編製的結構不同,打個比方,台灣加權指數就像是一支平民大兵團,只要上市就是一分子,不會因為股價跌、賣相差就被踢出指數;香港恆生指數是一支精英軍,只有表現好、市值大才會被納入,一旦股價大跌,就會被踢出軍團。但是最近,台灣平民大兵的表現竟然超越了有中國強力支持的精英部隊,這些年來,台、港指數的結構內容到底發生什麼變化?未來又會如何演變呢?

外資看法

國企有政策干擾 優先出清 先來看恆生指數這些年來發生什麼。一五年初恆指在二萬三六○五點,最大的權值股是匯豐控股,占指數權重高達一三%,在超低利率的年代,匯控有來自英國的治理系統,遍布全球的網路,是港人心中穩妥的收息股、退休股,而且是全額流通。所以匯控市值一.四兆港元,比一.八兆港元的中國移動市值還低,但中國移動只有三○%股票流通在外,所以中國移動占恆指的權重只有七.五%。 再從產業及前景來看,同樣面對中國十四億人口商機,匯控的金融、中國移動的電信都是寡占行業,也都具有「收過路費」的性質,景氣循環的影響有限。 然而,恆生指數從一五年初的二萬三六○五點,到目前的一萬六八三○點,跌幅二八.七%,同期匯控市值減少一九.四%,但中國移動下跌三一%,表現明顯較指數差。 再看其他權值股的表現,與中國移動同為國企的建設銀行、工商銀行、中國銀行同期間各下跌三○%、三四.八%、三五.三%,跌幅都比指數還重,本益比也都不到五倍,除了反映中國地產泡沫可能帶來的壞帳,國企未來要承擔多少政策責任也不確定,且外資撤離的趨勢將進一步壓低國企股的估值。