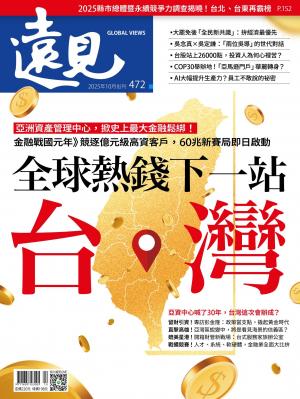

亞洲資產管理中心,掀史上最大金融鬆綁! 全球熱錢下一站 台灣

台灣金融業正迎來30年來最關鍵的一役─亞洲資產管理中心正式啟動。這不只是政策宣示,而是史上最大規模的金融鬆綁,目標是在2030年前,將資產管理規模從30兆元推升至60兆元。 亞洲金融舞台長久由新加坡與香港主導,前者以低稅環境和制度彈性崛起,後者則憑藉龐大市場與中國連結盤踞要角。台灣雖「藏富於民」,卻始終缺乏承接國際資金的體制。 這一次,金管會與高雄攜手,以亞灣區輻射出的九平方公里示範專區為起點,打造能與星、港抗衡的金融新據點。 如今,產官學研齊動,法規鬆綁數量已超標、首批業者進駐。《遠見》專訪金管會主委彭金隆、高雄市經發局長廖泰翔,並走訪多家金融機構與專家,探討這場30年來最受矚目的金融改革,能否讓台灣從「資金外流國」翻轉為亞洲新興的「資金新港灣」? 企畫/林讓均、廖君雅 撰文/廖君雅 責任編輯/曾美鳳 責任美編/黃建瑜

▲高雄亞灣區內的高雄展覽館外新地標─「躍身未來」,高達12公尺的巨型鯨魚象徵著奮力一振、躍身水面之姿,與相距一公里的舊地標85大樓遙相呼應。張智傑 攝

時間倒回7月22日的歷史時刻,高雄亞洲新灣區(亞灣區)核心的高雄展覽館內人聲鼎沸、冠蓋雲集,這天是「亞洲資產管理中心高雄專區」盛大揭牌典禮。 高雄市長陳其邁、金管會主委彭金隆頒發試辦許可證給首批23家業者,並一一揭開「留財引資」的亞資中心政策藍圖,也宣告高雄再次蛻變。 攤開這九平方公里大、作為亞資中心示範區的高雄金融專區地圖,範圍自亞灣區輻射到中正路金融聚落,首波搶頭香進駐的銀行、投信、保險旗艦分行錯落其間。 從專區中間的85大樓望至高雄展覽館,再延伸到港灣邊的流行音樂中心等地標,壯闊天際線勾勒出台灣的「新金融城」地景。 專區周邊的商業與生活機能同樣齊備,包括洲際、承億、然一和日航四間五星級酒店、國際會議中心、高雄總圖、豪宅社區與高端商辦櫛比鱗次。其中,更藏著「建隆里」這個平均每戶年所得超過226萬的高雄最富里。專區內還不時有正在整建的大片工地,當地人甚至將這裡比擬成「看得見海景的信義區」,隨處可見揚帆待發的蓬勃朝氣。 陳其邁強調,「留財、引資」是推動亞資中心的重要目的,市府樂見金管會透過試辦業務來鬆綁法規,同時接軌國際資產管理的一站式服務。隨著資金、科技、人流、商務交流齊聚於此,高雄不僅再次都市轉型,更拼上長久以來缺席的金融版圖。

喊了30年,問題究竟出在哪裡?

但國人最關心的還在於,亞資中心的相關概念已醞釀許久,政策也喊了30年,這次是玩真的嗎?

30兆變60兆,台灣金融史上最大尋寶 「不但玩真的,還要玩大的!」今年9月,推動亞洲資產管理中心政策甫滿一週年的彭金隆指出,希望在高雄專區中,透過行政協助、制度創新與法規鬆綁三大招,在2030年前,將台灣的資產管理規模從30兆翻倍至60兆元。

但要喚醒沉睡資產、讓外流資金「回家」,還要規模翻倍,宛如台灣金融史上最大尋寶計畫,可沒那麼容易。亞洲已發展成熟,也是台灣競爭對手的兩大金融中心─新加坡與香港,可提供借鏡。 其中,新加坡的表現可說是典型的「後發先至」。2023年新加坡資產管理規模達4.094兆美元,首次超越香港,成為亞洲第一。新加坡的成功,靠的是完整的配套,其稅務環境極具吸引力,沒有資本利得稅、企業稅率僅17%,外加針對資產管理業設計的優惠條件,使得資金進出毫無負擔。 這種「低稅無障礙」的優惠政策,讓國際資金如同在高速公路上暢行無阻。其次,新加坡的官方語言為英語,政局穩定、制度透明,再加上靈活的政策設計,例如「可變動資本公司」(VCC),讓不同基金能在同一法律架構下共存,兼具效率與彈性。 這些優勢,使新加坡不只是金融樞紐,更像是一位細心、專業、能為每個客戶量身訂做服務的「全能管家」。

而這幾年香港雖然退居亞洲金融中心第二,但它依舊難以取代。香港的金融市場成熟,無論是股票、債券或衍生性商品,都有豐沛的流動性,規模堪稱亞洲最大。此外,透過「滬港通」「深港通」與「跨境理財通」等機制,國際資金可以順利經由香港進入中國內地,這是新加坡難以取代的長處。 此外,香港政府也積極推動資本投資者入境計畫,吸引高資產人士落地,進一步帶動資產管理需求。雖然面臨地緣政治挑戰,但憑藉中國連接的獨特性,香港在亞洲金融版圖上仍居要角,在中美晶片與貿易戰爆發後,近期資金和人才逐漸回流。 相比之下,台灣的優勢在於「藏富於民」與獨特的科技產業實力。 2025年,台灣共有54位億萬富豪登上富比士排行榜,財富總額約1970億美元,年增3人,總財富成長13%,主要來自高科技、金融服務與製造業。 瑞士銀行《2025全球財富報告》指出,台灣百萬美元(約新台幣3000萬元)富豪已達75.9萬人,全球排名第15,甚至超越新加坡與香港。 這龐大的民間資金正是台灣的底氣。過去資金多沉睡銀行或流向海外,如今金管會的目標,正是「留財引資」,既留住國內資產管理服務商機,也要吸引海外資金回流,為金融產業注入活水。 1990年代,政府也曾有類似亞資中心的規劃,當時名為「亞太營運中心」,但因戒急用忍的兩岸政策、缺乏跨部會整合,最終無疾而終。總結專家意見,《遠見》也歸納出過去難以推倒的五道高牆。

喊30年淪為口號,五大高牆難突破 首先是

法規高牆。金融監理長期採「正面表列」原則,凡未明列即視為禁止,壓縮創新空間。有銀行反映,代理境外私募基金因不在清單內,申請遭駁回,影響國際接軌。 第二是

協調高牆。金融鬆綁與國際接軌政策涉及金管會、財政部、央行等多方,「各吹各的號」,缺乏跨部會整合,改革難推。 第三是

稅制高牆。以股權交易為例,新加坡免稅;台灣雖對上市櫃股票僅課徵證交稅,但未上市股權納入最低稅負制,最高可達20%。 「真正影響的是不確定性。」勤業眾信亞資創新服務中心執行長賴永發指出,許多海外台商資金因稅務疑慮不願回流。雖2019年《資金回台專法》曾吸引部分企業資金,但高資客戶擔心追稅風險而卻步。2023年的CFC新稅制亦是衝擊。 第四是

人才高牆。真正具備國際資產管理經驗的人才有限,新加坡金融業平均年薪約新台幣300~500萬,更是台灣兩倍,專業人士多流向海外。 最後是

產品高牆。市場以基金與保險為主,另類資產不足,與國際流行的私募股權、基礎建設與綠能投資相比,選擇有限。 這五道高牆,使政策流於紙上談兵,機會不斷錯失。如今,亞洲資產管理中心的推動時機成熟了嗎?這次如何不一樣…

閱讀完整內容本文摘錄自

全球熱錢下一站.台灣

遠見雜誌

2025/10月 第472期

相關