骨灰級黃山攻略路線 跟著張大千險攀黃山尋秘境

「縱教折骨山中死,此地他生也再來!」近百年前,張大千雙腳跨騎在黃山前海天都峰、人稱「鯽魚背」的脊嶺上,心生喟嘆。在那還沒有導航軌跡的年代,讓我們按圖索「山」,尋找大千心中那片最美雲海。 文_ 羅啟倫 圖_ 羅啟倫、旅讀、Cheerimages 設計_ 楊美娟/ 旅讀 羅啟倫 臺大中文系、臺大藝史所畢業,博理基金會研究員。長期從事書畫鑑定,關注中國書法史、張大千與近現代書畫、民國文人在臺灣等三項課題。編著莊嚴三書《故宮半世紀》、《書道幽光》、《翰墨知交情》,合編《張大千參考書目選錄》。

▲黃山後海奇峰之猴子觀海。(陳育陞/ 旅讀)

今日黃山,經過新中國數十年建設,不僅各景點間路徑完善、旅宿充足,更開通登山纜車,前、後、西三面均可上山,一日可盡黃山之遊。待東邊上山路線開發完成,想必更為多元。 而張大千當年遊黃山,只有二途可選:一為前山路線,由湯口入黃山,從慈光寺開始上攀;另一路線則從後山上,從宣城太平縣入黃山,經松谷的翠微寺上攀。由於張大千從杭州溯富春江至歙縣上岸,走前山路線較便利,故其三上黃山皆擇此路。 擁有明媚風光與溫泉的前山湯口,除了歷史悠久的慈光寺外,亦有段祺瑞「正道居」等民國權貴別墅,張學良軟禁期間亦曾短居於此。然即便名人薈萃,自慈光寺起登黃山的路線仍然成謎,僅有寺僧或附近山民摸索出來的山徑,故張大千出資雇人闢路搭橋之外,尚多須請教當地寺僧,方知途徑。

前海三峰步步驚心 張大千的攀登次序是這樣的:從慈光寺起登,先攀天都峰,次赴文殊院賞前山雲海,再達蓮花峰,終至光明頂。 三峰獨立聳峙,黃山最險峻之處,多半在此。例如天都峰鯽魚背,兩側裸露岩壁直落千丈,幾無落腳之處,號稱黃山第一險絕。當年張大千以雙腳分跨,緩緩騎嶺,方能度過。 然而無限風光在險峰,跨騎在鯽魚背上的張大千,得以一覽蓮花峰與玉屏峰前文殊院的全貌,後來屢以此視角作畫,更云:「縱教折骨山中死,此地他生也再來!」可知得意。 下天都峰再前行,經黃山最名勝「迎客松」後,即達文殊院(今改建為玉屏賓館) ,是觀覽前山雲海最佳處。過文殊院,便將上攀黃山第一高峰蓮花峰。 蓮花峰層層疊疊,宛若蓮瓣盛放,峰畔有形似含苞的蓮蕊峰。此處山徑則須從蓮花、蓮蕊二峰罅隙間的蹬道爬上。其中,蓮峰尚可登,蓮蕊卻無路可上,然張大千仍想方攀至,意外發現峰頂一船形大石,恍然大悟蓮蕊舊名「採蓮船」的由來。 下蓮花峰後,經百步雲梯與一線天等險路,方抵光明頂。光明頂腹地較廣,明代以來古剎眾多,如大悲院、獅子林禪院等,惜今已不存,被改為黃山氣象臺和旅館了。 光明頂附近小景處處,如以古松聞名的獅子林、煉丹臺、平天矼等。若欲至後山或西海,也皆由光明頂分路而去。只是當時西海尚未開發,峽谷深邃,難以下躋。張大千只能在西海口遠望,留下不少畫作與攝影。

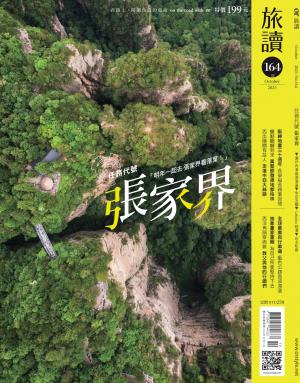

在後海喜獲李白夢筆之花 除了「前海」黃山三大主峰,張大千最喜「後海」那一大片奇峰列簇的景致:「黃山以後海最奇!從始信峰下瞰,散花塢、石筍矼尤詭可名狀。」後海面對宣城太平縣,雲霧常翻湧而來。黃山三十六峰中諸多小峰,多在後海。搭配怪石奇松,黃山那些眾所熟知的肖物賦形景象,如猴子觀海、仙人下棋、飛來石、十八羅漢朝南海等,皆屬此處奇景。古人將後海名為「散花塢」,是張大千愛極的黃山後花園。 其中,始信峰為後海最著名之小峰,前人遊山至此「始信黃山天下奇」,因此得名。此峰拔地孤起,三面臨空。峰頂裂成二柱,相去數丈,各自獨立。前人鋪以石板橋,引渡二端,名為渡仙橋。橋端有松伸曳而來,彷彿為遊人渡橋所設扶欄, 故名接引松。張大千極愛此處景緻,認為黃山諸峰之奇秀者,莫過於此。他最著名的十四公尺潑彩長卷〈黃山前後澥〉,就以始信峰與接引松作為收尾,可知看重。 始信峰下,奇松處處。其中隱藏一株張大千最得意者——由他重新發現的「文筆生花」。此景傳為李白夢筆所化,屢經地方志書記載;民國時期多半認為是西海石柱峰,惟石柱峰禿然特立,時人推測頂峰之松早已脫穎無存。直到張大千二上黃山時,在後海散花塢發現此景,正與舊傳圖譜吻合,欣喜萬分。今人稱之「夢筆生花」,為黃山必訪景點,正因張大千的緣故。

▲右_ 張大千1969 年〈黃山前後澥〉「始信峰」與「文筆生花」段落 左_ 後海散花塢之「文筆生花」

張大千遊黃山,最喜開發新秘境,對於遊人慣去之景,他總能開發出新角度;對於遊人罕至之地,他也樂得尋幽訪僻。因此,他對清初畫家石濤亦在黃山冷僻處尋幽,深表同感。石濤詩云:「遊人但說黃山好,未向黃山冷處行。不經意處已成絕,險過幽生冷地驚。」張大千說,「予最愛其『不經意處已成絕』。」 不過,隨著一九三四年杭徽公路開通,黃山的近代建設也陸續展開。許多險道也都被修成了坦途。一九三六年張大千第三度上黃山時,天都峰鯽魚背已被鑿寬,並加欄杆;天都峰至文殊院前一段號為「小心坡」的險坡,亦已被整理完善,可信步徜徉,讓他不禁感嘆:小心坡都不必小心了。 張大千一生,就此三度登臨黃山(近有學者提出應為四次),隨後抗戰爆發、國共易幟,他再也沒回來過。然而黃山已是貫穿他人生旅途的聖地,始終魂牽夢縈。即使一九四九年後浪跡海外,仍屢屢追憶圖寫,且每營建一居所必植松林,彷彿當年黃山舊影。 直至鬢霜漸侵,晚年的張大千仍慣寫一首黃山詩:「三作黃山絕頂行,年來煙霧鎖晴明。平生幾兩秋風屐,塵蠟苔痕夢裡情。」人的一生能穿幾雙鞋?少年時所見的黃山勝景,也只能夢寐以見了…

閱讀完整內容本文摘錄自

畫入江山_跟著張大千險攀黃山尋秘境

《旅讀》

2025/10月 第164期

相關