所有事情都是這樣的,了解「為何重要」往往是學習某件事的起點。當然,最強的狀態是「無須解釋重要性,就已經主動學習」(簡言之,是喜歡才學的),但如果不是這種情況,要開始學習並持續掌握一件新事物,最重要的就是這個「Why」。

正如下文要講的,「具體與抽象」雖然是人類智力的兩大支柱之一,卻沒有像另一個支柱那樣被明確討論,但它的重要性再怎麼強調也不為過。

●溝通有落差?具體與抽象搞的鬼

你有沒有碰過以下的情境?

‧上司或客戶的反覆無常讓你很煩躁。

‧覺得社交網路上無謂的對立令人無奈。

‧感受過「詞語定義不同」而導致的溝通障礙。

這些情況的關鍵因素之一,正是缺乏「具體與抽象」的觀點,也就是本書的主題。本書將解釋這些情況的運作機制,以及如何改變我們看待世界的方式,才能減輕這些壓力(但不可能完全消除)。

首先,我們要先簡單回答「具體與抽象是什麼?」這個問題,再來探討「兩者為何很重要」。

●太具體了,才會聽不懂?

談到「具體與抽象」時,最常被誤解的就是「抽象」這個詞的概念。我認為,我們在日常生活中聽到「抽象」的場合主要有兩種。

一種是談論到畢卡索或克利等人的「抽象畫」創作。雖然有些人喜歡抽象畫,但更多人對抽象畫有「難以理解」的印象。

另一種狀況是用在「那個人說的話太抽象了,我聽不懂」,或「那個政客提的政見太抽象了,不知道他具體是想做什麼」等場面。

上述情況的共同點,就是「抽象」一詞已經成為「無法理解」的代名詞。抽象的反義詞「具體」,指的是看得見、摸得著的事物,毫無疑問對每個人來說都更容易理解。

但我們真的只需要追求容易理解嗎?雖然具體說明很容易理解,但實際上經常會出現無法表達出真正重要的內容的情況。本書將闡明這一點,針對「具體易懂、抽象難懂」的片面觀點,提供另一種看待事物的方式。

對此,我想引用數學家吉田耕作[2]的名言。

「你說得太具體了,很難理解,請說得更抽象一點。」

這句話顛覆了世界上絕大多數人「以為具體事物會更好理解」的想法。不過這也反映出,像數學家一樣擅長處理抽象世界的人,實屬少數。

對於見識過抽象世界的人來說,具體的內容反倒是冗長且「難以理解的」。在抽象的世界裡,明明一句話就能解釋的事,具體說出來只會令人覺得「同樣的話說了一遍又一遍」。

例如,想像以下的對話,就能知道「具體卻難以理解」的情況。

※在公司會議室舉辦活動後,同事們的對話。

A:「把書放回書架,餐具放回碗櫃,桌椅拿回儲藏室,文具拿去總務部、飲料放進冰箱裡……」

B:「總之,就是『整理乾淨』對吧?」

「整理」這個詞的概念,就是「把東西放回原處」,適用於書、餐具、桌椅、文具和飲料。這就是抽象概念的威力。

反過來說,少了抽象概念去列舉出需要收拾的所有東西,這對於腦中已有「整理」概念的人來說,反而會覺得多此一舉,甚至不耐煩。

我想這個例子已經能讓你了解,如果已經掌握了抽象世界,便會對只談具體事物的人感到煩躁。

接下來,我們試著調換A和B的角色。

B:「把會議室裡的東西收拾一下。」

A:「什麼!?你講得太抽象了,我聽不懂。可以說得更具體一點嗎?書跟餐具要放回哪個架子?我要聯繫總務部的哪一個人?桌椅要放回哪個空間裡的哪個位置?方向又要怎麼擺才對……」

藉由上述案例,你應該可以了解,有時候太具體反而會讓事情難以理解。你也能從中知道,為什麼聽到「請給出具體一點的指示」的時候,那些「發出太抽象、難以理解的指令」的人為什麼會覺得不耐煩了。(還有他們為什麼會覺得「把一切事情都具體化」很煩人)。

●正在肆虐的「抽象病」與「具體病」

為什麼本書要強調「具體與抽象」的重要性,又為什麼要提出用抽象化和具體化,來回穿梭具體與抽象之間的方法呢?這是因為在今日成熟的世界上,「抽象病」和「具體病」正在蔓延,並且消耗社會的活力。

我們先來看看抽象病的症狀。在上一節中,我似乎擁護了抽象的立場,但會有「抽象是不好的」這種普遍印象正是因為有抽象病。

‧喜歡發表一些看似很聰明(但實際上對世界沒有任何影響的)「應該論」。

‧對於他人的行為,尤其是失敗,只會用普遍的理想主義做出批評或「建議」,卻從不提出可行的替代方案或實際行動。

‧喜歡講「我們會竭盡所能」、「我們將徹底強化目標」、「我們會落實適才適所」這類話語,其中都是一些抽象的目標和行為,根本無法轉化成具體行動。

這種抽象病在社會上經常遭受批評,常聽到的像是「太抽象而無法理解」或「給我提出具體的對策」。

前兩種「高談闊論」和「不負責任的批判」的症狀,由於網路和社群平台的普及與傳播者的快速增加,結果成為了滿足某些想被認同之人、或滿足「說教病」之人的具體手段,在社會上迅速傳播。

而第三種「抽象目標」則經常出現在大企業,或者陷入官僚主義的組織或社會中。這些組織的最大目標就是不犯錯,所以容易使用「不會出錯」(但也無法落實)的表達方式,而這類方式已經在無意識中根深蒂固。

簡單來說,抽象病的問題在於「空談而不去實踐」,這正是因為缺少了「具體化」的層面。

接下來,讓我們看看「具體病」,以下是它導致的症狀。

‧如果沒有「具體實例」就無法理解或無法執行(例如在導入新技術,或投資新事業時)。

‧只能按照別人的指示做事,完全沒有靈活應用的能力。

‧只要確立好規則或劃定界線,之後就深信不疑,無法適應環境的變化。

簡單來說,具體病是一種停止思考的狀態,這類人的工作將會最先被機器取代。因為如果所有指令都可以具體化,那機器也可以做。在AI和機器人一步一步取代人類工作的時代,未來需要的將是可以把具體事物抽象化,然後靈活應用,能主動執行「指示以外的」工作的人才。

●解決問題的三種模式

接下來,我們會從「解決問題的模式」這個角度,來探討抽象病和具體病的思維模式,並對照本書所提倡的「在具體與抽象之間來回切換」的思維模式。

我們的日常工作就是一連串的解決問題,從「具體與抽象」的角度來看,我們就能清楚看出問題解決方法的好壞差距。

首先,解決問題的方法大致可分為兩類,一類包含本書所說的「縱向移動」(具體與抽象之間的移動),另一類則沒有這種移動。縱向移動指的是「具體→抽象→具體」,是本書所說的,結合抽象化與具體化的問題解決的典型方法,不僅能解決表面問題,還能觸及問題的根源與本質。

這兩類方法中,沒有縱向移動的問題解決方法又可以細分為兩種,所以共有三種。

第一種是圖3最左側的「具體→具體」,即沒有抽象層次的「表面的問題解法」。這是一種不思考,依照對方說的話「直接照做」的模式。例如,聽到顧客抱怨價格太高就直接降價。又如,做事時喜歡直接按照前例,或者認為「我可以,別人也可以」,將過去的成功經驗直接套用到現在,這些行為的機制都屬於具體病。

第二種是只在抽象層面進行的「抽象→抽象」的問題解法,也就是所謂的空泛論調,屬於「紙上談兵的問題解法」。上一節提到的抽象病症狀,像是官僚主義組織中常見的「我們會快速回應客戶需求,並加強應對措施」這種空談,也屬於這一種問題解法。

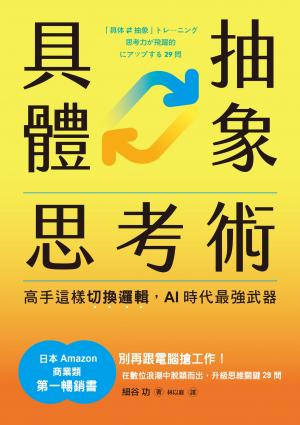

▲圖3 解決問題的三種模式