把瑜伽體式看做,

我們跟這世界交手切磋的方式。

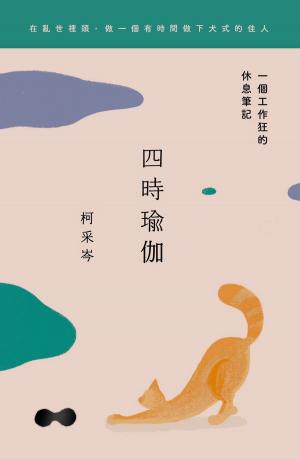

下犬式:第一個體式

做瑜伽,經常做下犬式。

下犬式常是第一個體式。

來到瑜伽墊上,四足跪姿起始,深呼一口氣,把自己推到第一個下犬式——雙手扎地、背部下沉、臀部抬高、腳跟踩地,頸部放鬆。下犬式像座標,是Google Maps導航那根小小的、往未知指點的箭頭,指引出力的方向,暗示瑜伽的起始,整副身體像突然想起來,各自也有努力,身體散出淡淡熱氣,停留三到五個呼吸,接著下來,分腿嬰兒式,休息。

老師經常說,不妨感受一下,今天開始,你的第一個下犬式。感受它的形體,感受它的完成,感受它的訊息。

說實話,開始練下犬式,起始感受就是「挫敗」大大二字,寫在背後。

我撐不出那看似「正確」的形體,例如腳底板怎麼也踩不到地,臀部無法再推高,骨盆到底該怎麼前傾,手掌不斷向前滑開,感覺自己像株枝離葉散的植物,根部飄搖,也無法向上找光。

練了一陣子,偶爾依然不得要領。不過每個時期的下犬式,已長得不大相同,像身體長出不同品種的樹——有時手扎不牢,重心不穩;有時手與腳離太遠,臀部出不上力;有時感覺身體易倦過勞,不到五個呼吸,已想下來休息。下犬式有各式變種,反應當時狀態,無論是要水,必須扎根,還是要陽光。

練下犬式的重點,意在覺察,重在比對,你要往哪個方位,再去前進一點。

下犬式,也適合重新思考歸因的路徑——例如,腳底板踩不到地,不見得是腳底板不願踩,也不見得是後腿肌群太緊,因此不要輕易對它們嘔氣,反倒可能是腰椎彈性不夠,難以活動,因此空間受限。身體有一條連線,環環相繫,哪裡緊繃了,另個部位也團結地傳遞訊息。

下犬式是各自出力,卻又全身緊緊相繫的體式。

練習下犬式的時候,我經常想像,如果我是一棵樹——現在的樹形如何?根基是否穩定?枝葉能否生長?而我往後,又想成為什麼樣的一棵樹?於是能夠不斷地,去調整與修正。

是一棵樹,於是無論如何,頭頂都有光照耀,即便在看不到光的時候。

做到後來,更是知道,下犬式是循環的起始與終結,也是我們練習最頻繁的體式,練久了,還是個能夠回去的體式——回去以後,感覺下犬式庇護安全,在體式中便能深深休息。

有這麼一句話是說:「栽一棵樹,有兩個最適合的時間,一個是十年以前,一個則是現在。」下犬式也是一樣的,練習瑜伽也是一樣的。

起始的挫敗感,成就了調整的動力,這樣的意願,會留在你每一個行進之間,讓你記得,你多麼願意,在自己身體之上,去栽養一棵向光生長的樹,見證全然盛開的,枝繁葉茂。

英雄式:哪裡軟弱,哪裡就顯剛強

說真的,瑜伽體式中,英雄式有一二三之分,有坐臥之別,還有低頭謙卑的體式變形,我覺得好可愛。就像英雄,本來也不只有一種,千形萬狀,人人都有自己途徑,成就那一段英雄之旅——無論那是圓形的起承轉合、三角形的處處有銳角,還是梯形的溫煦上攀。

但凡全心全意,都是好的。

做瑜伽時,我心有偏愛,那是自然,我偏愛的就是英雄式——英雄式於我,是正面迎擊,準備出發的姿勢,腳底板踩實,手也提氣向上,小女子的英雄姿,是頂天立地,有所承擔,柔能克剛。既能感激回首來時路,也能義無反顧往前踏步。

做英雄式時,我心情愉快,當整間瑜伽教室一起做英雄式,常感覺,那是能夠對外抗敵的力量場,勇氣飽滿,敢於去要,隨時上陣,無論前方有什麼,都不以為懼。

不以為懼,也不是完全不怕,而是即便怕了,也想提氣面對,看一看那恐懼。

最常練習的,是英雄式一,雙腳打開,約等於腿長,前腳朝前,前膝蹲,後腳尖與身體呈四十五度角,後腳拉直,腳刀踩滿,感覺雙腿拉成一條直線,骨盆擺正,不傾左不靠右,踏穩以後,接著雙手向頭頂舉高,延伸脊椎,感覺手指尖迎向天際。老師會說,想像你是一只西瓜。這只西瓜剖半,左右施力均等;而英雄式二,則換個角度前進,前膝呈九十度,後腿拉直,髖關節向外展開,雙手平舉,向前後打開,目光朝前手手指尖看。

完成英雄式,感覺力量是美,美很有力量。

剛開始做英雄式,難度在於,得花時間連結自己平日疏於照顧的身體部位,例如手指尖,例如後腳腳刀,該怎麼把訊息送到身體最遠那頭,越過身體丘壑,攀過脊椎,以及該怎麼有效調整,把身體拉到正位。疏於照顧,就是訊息傳送路途,多有險阻,常繞遠路,試過幾次,感覺身體總是竭盡所能的,為我團結一起,努力傳訊。

同時理解到,身體部位強弱有別,有些部位使用多了,要留意別太過依賴;有些地方半生不熟,就開始建立連結。然後老師會這麼提醒,試著呼吸到,你感覺特別緊繃或痠痛的地方,用你的呼吸去照顧。Breathe into the discomfort.

於是我感覺英雄式其實更是——哪裡軟弱,哪裡就顯剛強。

我認為,英雄體式,是你決定如何以內在精神回應外在環境的方式。提氣凝神,撐起自己,連成一線,目光有神,去說明,這就是我,這就是我可以交託的所有。

看起來力量是向外的,但實際的努力,必須向內收斂整隊,集結以自立,時刻也有意願調整。

英雄式肉身的堅持背後,更是鍛鍊內在精神巨大。

在每一次的練習中,一次一次地立起自己,並用這個體式告訴世界,這些都是我了,我正因為世界的變動,調整我如何應對變化。我既是靜止的,也是變動的;我既是完整的,也是可能的。

而身體始終體貼,維護著我們的存在,不曾躲避,不曾離開。

三角式:帆的道理與海星的道理

起初我是討厭三角式的。

我筋骨硬,下彎易疼,下彎點不在臀髖,經常落在腰背,做三角式得用兩個瑜伽磚做輔具,才勉勉強強撐得起三角式形體,覺得自己東倒西歪,近乎殘缺,於是覺得,三角式就是個,我從起頭就貼標「失敗」的姿勢。

失敗就失敗,不會就不會,硬著頭皮,還繼續做。體式鍛鍊不是零或一百,經常在調整半路,瑜伽常提醒的,就是這樣的道理——你做瑜伽,並不是為了拿一百分。

老師常說,做三角式要注意進入的步驟,是這樣的——雙腿打開大於肩的寬度,先確保雙腿大腿收緊,練習伸直,而不是膝蓋向後頂,理解這邊的細微差距;接著感覺脊椎向前拉長延伸,延伸的重點在於確認自己的中脈位置與左右空間;再將一手插至腰間,身子從髖部再至腰側翻轉,心口朝側邊打開,直到感覺穩定,才將該手伸至上方,眼神溫柔望向天空。

眼神要溫柔哦,不要惡狠狠的,也不要放空。於是我回神,提醒自己收斂那奮力勉強的表情,向天空的手指尖找凝視點。

老師說,來,想像自己是一隻海星。

海星嗎?我動了動手指,想像那是觸角,感覺有浪襲來,不過,頭幾次做,大概更像是只不諳水性的海星,沉到海底窒息。

而三角式是越練越不怕,越練越生滋味樂趣,像海星攤在沙灘懶懶曬著太陽,覺得身體居然能用這樣姿勢保持穩定,雙腿肌肉與手臂相連,姿勢敞開,不覺疲累。感受身體因扭轉而敞開的空間,也像後方生出一堵牆,水來也不怕。

若我是一只海星,那姿勢肯定很自然。

人的身體真是超乎自己想像。許多時候認為做不到,更多時候其實是從未想像。

後來老師做很多比喻,都與大海相關。

例如三角式,不只做海星,也能感覺自己像揚起一張帆,張開手臂,迎風不怕吹,不驚動盪。海風吹來,我依然得靠著瑜伽磚做,只是不再慣性以成功與失敗,度量自己一個體式的完成,不必用是非題來計算自己。

數學課本教過,三角形是最穩固的幾何形狀。做三角式,雙手雙腳齊用,一旦張開,便是給身體穩定能量。我覺得那也是無論如何,你都願意成為自己靠山的意思,若是有風,就順風而行,若是靠海,就迎海而生。

那既是帆的道理,是海星的道理,更是海的道理。

後來常做三角式,更覺舒服補氣——理解手掌平貼放到地上,並不是三角式的硬性追求,做瑜伽更不是為了追求形體相似的實則錯置,不同副身體自有其能與不能、該練與不能練,聆聽身體真正需要,去到那個當下所能成的體式,成為那樣的海星。

並且承諾自己,無論如何,應允做自己靠山,以堅定行路,以溫柔致遠,那是三角式教我的道理。

有支撐的橋式:解除封印,瑜伽救焦慮

說實話,我是會焦慮的類型,在工作上尤其。因為特別在乎的關係,也自然設高期待,而期待難免未達,就心生焦慮,再對自己嘔氣,接著沮喪。

喏,這便是工作狂的誠實自白。

焦慮,胃裡翻攪,蝴蝶亂竄,表面看上去一臉雲淡風輕,可我會無意識地,不住齧咬自己手指頭。回神低頭,才發現手上坑坑疤疤,全是焦慮過境痕跡。

奇怪,人即便在無意識的時候,卻還是記得傷害自己。想起從前念外文系,某堂文學導讀的老師悠悠地說過,其實人類都有自我毀滅的傾向,稍不注意,可能就往黑暗裡頭鑽。

我知道這是壞習慣,長年改不掉,總是無意識地踩進循環。而夜裡再拿護手乳液,搽指甲縫,奇異於被自己傷害過的,又在漫漫長夜裡再生。手指尖上的薛西佛斯,醒來後,像是從未被傷害過一樣。

練瑜伽以後,心有焦慮之時,我開始長出些方法,例如做深呼吸,深深地吸氣,再深深地吐氣,循環至少三回合,把自己拉回當下現場;也會在空間有餘時,做瑜伽橋式。

通常做橋式,是在瑜伽練習尾聲,比方練完倒立以後,作為修復體式之用。我常在瑜伽老師帶領下,做有支撐的橋式,雙腿打開與臀同寬,膝蓋微曲,放塊瑜伽磚在薦骨下,大腿用瑜伽繩綁緊,胸開,上身放鬆,指頭輕輕鬆開,眼皮緩緩垂下。

當髖部與胸口敞開,感覺像有什麼被長年封印的怨靈竄出,若去指認,會不會發現——那些全都是不被承認的負面情緒與壓力魍魎。

橋式做的,就是解除封印,還你原形。首先要承認,才能獲得自由。

橋式是能平復心情的體式,放鬆緊繃且亂竄不止的腦神經,帶你抵達暴風雨現場的颱風眼中心,那裡風平浪靜,而你是天邊一朵雲,悠悠地飄過去,大口大口地,呵氣、吹風、呼吸。

橋式總讓我快速進入放鬆情緒,有好幾次,一邊做有支撐的橋式,一邊不自覺睡著,像掉進長長的兔子洞,而後收到遠道而來的訊息——要不要試著,原諒你自己,放過你自己。那受傷的你,也依然是你。

理解如此,每個人都帶著一點殘缺、一點遺憾、一點不完美度日,各有犄角崎嶇,存在著不光滑不平整的表面,而世界這麼大,我們的奇形怪狀,有人懂得欣賞,也有人願意收留。

我是這麼想,在瑜伽成為生活方式之前,它起初肯定先是你的自救指南——是你受傷,而你懂得如何為自己療傷包紮,幼時我們嚮往魔法,那麼瑜伽,就是你為自己解除封印的魔法。

從兔子洞裡探頭,移開瑜伽磚,我跟我自己說。

分腿嬰兒式:臣服與甘願,回到孩子的初始設定

喜歡做分腿嬰兒式,喜歡得不得了,喜歡什麼東西到極致,總有點非理性。沒關係,立刻說服自己,喜歡本身,也就不需理性。

分腿嬰兒式是這樣的——跪坐,雙腳大拇指相碰,臀部坐在腳跟,雙手手臂向前,指尖往前爬,上身傾地,額頭輕點地面,那是分腿嬰兒體式,彷彿回到母體子宮,獲得滋養與源源不絕的提供。

那是人類最初,對於安全的認識,安全就是資源充沛,生存無虞。

我們的安全感,母胎養成,直至出生,階段成長,發現那樣的資源,不僅只來自母體環境,也能來自自己身體力氣;原來自己不僅只能索取,亦能提供,例如光是試著將呼吸繞經全身,送至腳跟,那也是支持的推送,照顧自己的誠懇。

或許,當我們認知這件事情的時間點,才是人類真正脫離母胎的時間。

而分腿嬰兒式充滿神性——那畢竟也是臣服的體式,臣服即是心有甘願,無論多大的一個人,把自己摺疊起來時,總是小小且謙恭的樣子。臣服低頭,是對當時當刻的無條件,也無保留地接納,也有全心全意的託付,把全身重量交給地板,讓所有前往,順時且順流發生,在其中放手體驗。

不是有句話是這樣嗎:「握緊拳頭什麼也沒有,放開手真正擁有。」話雖老派,道理真切。分腿嬰兒,練的不過就是,好好放手,依然安全。

特別忙的時候,光是在腦海中想像分腿嬰兒式的分解動作與努力方向,都讓我感覺平靜。好像身體之上,有更大的事物,正在照看我。

分腿嬰兒式之後,常接著做下犬式及拜日式循環。分腿嬰兒,讓我感覺從無到有,從索要到自立,從依賴到自強,那或許並不是兩極對立,而是生之循環,綿延不息,人總是既強大又脆弱的,各種樣子都有。而臣服之中,也有接納的強悍,像一朵花生長,從抽芽,到含苞,再到綻放,花終落土,再次抽芽,各有階段。

老師說過一句話,我一直記著——你怎麼做分腿嬰兒式,就學著也怎麼做下犬式。如果仔細感受,你會發現,兩個體式的努力方向是一致的——手掌穩穩扎地如樹根,從髖部向前摺,重心後傾,要嘗試的是,能不能把在分腿嬰兒式體會到的休息感,也呈現在下犬式。

那並不是什麼競賽,不過就是個努力方向,如此而已。

另有一式,快樂嬰兒式,講出名稱就暢快的體式——仰躺,雙腳彎曲,提膝,雙手抓住腳掌外緣,雙腿敞開,開髖,活絡下身循環,那是個嬰兒要抱抱的體式。請宇宙,在萬般忙碌之中,記得照顧我。

其實人是不是都是這樣的呢,偶爾要回到孩子的初始設定,於是睜開眼,萬象皆新鮮,萬事皆有趣,而自己充滿可能… 閱讀完整內容