「立即行動」的行為科學

請試著想像你被指派了一項重要任務。

由於時間上還相當充裕,你顯得遊刃有餘,認為只要一步步完成工作,一定可以做得很好。

你認為先把瑣事一一處理完畢,就能更專心投入在這項重要任務上,於是開始處理一些無關緊要的雜事,遲遲沒有動手去做真正重要的工作。

偶爾你會試著開始動工,但始終提不起勁,時間就這樣一分一秒過去。在此同時,截止期限也越來越接近。

終於,你準備好要認真投入工作,卻感到力不從心,遲遲沒有動力工作。

好不容易集中精神開始工作,卻因為一些小事而分心,進度緩慢。

你打算等某天時間更充裕時再來做,所以決定今天先放下工作,計畫在沒有其他工作的日子裡,一口氣完成。

然而,到了那天早上,你完全沒有心情工作。你試圖先打掃環境來轉換心情,整理完畢後,卻因為肚子餓而無法集中精神。

所以,你計畫先填飽肚子,再一口氣完成所有工作,但就是提不起勁。

深陷這種反覆拖延模式的人,其實出奇地多。

說到底,這是自己當初奮力擠進的公司,照道理應該不是不想做這份工作,但不知為何就是遲遲無法動工。

自己也明白,這次是因為至今的努力獲得認可,才會被委以重任,內心也渴望回應眾人的期待,卻還是忍不住一拖再拖……。

明明很想做卻沒有做到的是自己──。

儘管明白「這是非做不可的工作」,卻總是拖到最後一刻的,也是自己──。

為什麼會出現這種情況呢?

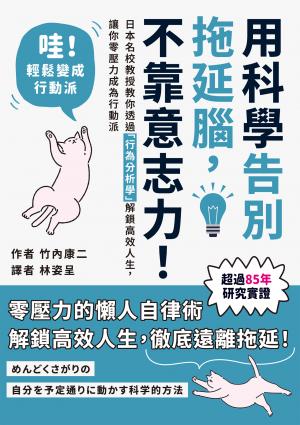

本書的目的,就是教你運用「心理學」的力量,尤其是「行為科學」的力量──更具體來說是「應用行為分析學」的力量,來幫助你改變做事不如預期的自己。

也就是說,根據應用行為分析學之中的思維,來促進或停止行為的發生。

我們生活在社會中,經常需要面對並處理各種問題。或許絕大多數的問題,都是源於「自己沒有如期採取行動」。

許多人因「無法立刻動工」或「習慣拖延」而遇到許多困難。

我們需要強化行為科學的知識,學會如何應對自己無法如期行動的情況。

如果懂得掌握行為分析學,生活會變得更輕鬆。

人們最容易拖延的三件事

工作、學習與健康管理,這是人們最容易拖延、總是無法如期進行的三件事。

當然,拖延也可能發生在許多其他領域,但這三項拖延的情況尤為顯著。

明明是必須做的事……明明是很重要的事……但不知為何,就是遲遲無法動手,老是把事情擱置在一旁。不論是重要的工作、準備資格考試或是減重計畫等,全都一再拖延。

這是為什麼呢?

畢業論文這種高度自由發揮的課題,特別難以著手進行。

明明知道不完成就無法畢業,內心也想趕緊寫完一勞永逸,但就是遲遲動不了筆……。直到截止日期逼近,周圍的同學論文都有所進展,指導教授也不斷鞭策鼓勵,但就是提不起勁……。

這是為什麼呢?

還有最典型的例子就是健身房。想要減重,但不想節制飲食,所以決定去健身房運動。

人們在挑選健身房時,經常會假設自己「天天去」,精挑細選設備良好的地方,但真正加入後,實際踏入健身房的次數往往不如預期,幾個月後就幾乎不再去。

某健身房老闆曾說過:「健身房之所以會賺錢,是因為很多會員都不常來健身房。雖然他們幾乎不會來,但每個月都會繳錢,這真的很感謝。」

人們並不是沒有想去的意願,但就是提不起前往使用的頻率。

這是為什麼呢?

思考「如何增加幹勁」只是徒勞

無論是工作、學習或健康管理,如果不採取行動、置之不理,都絕對不是好事。有時,甚至可能招致嚴重的後果。

如果在工作上不遵守截止期限,可能會造成損失、失去信譽,甚至危害個人的社會地位,帶來心理上的壓力。

不認真學習,就無法取得自己需要的資格或學位。得不到成果,先前所投入的時間、金錢和精力也都將付諸流水。

更不用提,如果健康檢查的結果滿江紅,一旦放任不管,可能會提高罹患疾病的風險,例如高血壓、腎臟疾病或肝功能障礙等等,有些疾病甚至無法痊癒,被迫過著極度不方便的生活。

儘管健康檢查顯示了明確的數據,世界上也已經有許多方法可以改善,人們卻經常視而不見,不採取任何行動。

儘管心裡想著「遲早會做」或「總有一天會做」,但這個「遲早」和「總有一天」卻遲遲沒有到來。

面對拖延的自己,大多數人會如何分析自己的拖延行為呢?

我猜許多人會找理由責怪自己,像是「我不夠好」、「意志力薄弱」、「根本沒有決心去做」等等。

這樣的想法會促使人們自我反省,並產生一種幻覺,認為下次會做得更好,但在多數情況下,這並不會改善任何行為。

如果自我分析後,把原因歸咎在「沒有幹勁」,很容易陷入拖延症的陷阱。

為什麼人們會判斷是因為「沒有幹勁」呢?

因為他們並沒有實際採取行動。他們只是看著沒有採取行動的結果,就認定自己「沒有幹勁」。

相反地,那些全心全意投入在工作上的人,絕對不會認為自己「沒有幹勁」。

「我採取行動時,表示我有幹勁;我沒有採取行動時,表示我沒有幹勁。」這樣的分析對改善行為一點用都沒有。

無論是工作、學習或健康,每個人都已經擁有驅使自己採取行動的「強烈動機」,認為有必要,也願意努力去做。

換句話說,思考「如何讓自己產生幹勁」這個問題其實毫無意義,我們真正應該思考的問題是:「既然有想做的意願,那麼為什麼不做?」。

如何避免陷入「無法行動」的迴圈

為什麼明明知道事情很重要,卻總是拖拖拉拉呢?

因為人類擁有「即使有動機和幹勁,也無法採取行動」的機制。

千萬不要錯誤地以為「自己做不到是因為沒有幹勁」,而開始思考要如何提振幹勁之類的問題。

已經擁有幹勁卻以為沒有,拚命煩惱著如何恢復幹勁,這樣做沒有任何意義。

重要的是思考如何將現有的幹勁「化為實際行動」。

「沒有幹勁」的分析法,稱為「循環論證謬誤」。

這是一種反覆用「不成解釋的說法來進行說明」的現象。

例如,假設有人對「為什麼不做該做的事?」的問題(問題一),回答「因為沒有幹勁」。

接著進一步追問:「為什麼你會知道自己沒有幹勁?」(問題二),他又回答「因為沒有做該做的事」。

在這種情況下,「沒有幹勁」的回答並沒有解釋到無法行動的原因。

到頭來,對於「為什麼不做該做的事?」的問題,只不過在回答「因為沒有做該做的事」之前,多回答了一句「沒有幹勁」而已。

解決拖延症的關鍵

即使沒有如期行動,否定自己「沒有幹勁」也無濟於事。

想要解決拖延症,需要冷靜觀察自己平時的行為模式。觀察時有兩個重點。

‧拖延究竟是什麼現象?

‧不做該做的正事,反而做了哪些事?

當一個行為模式反覆出現時,你心中最好要有個底──這個模式並非偶然,而是必然會發生。

而且在其背後必定有某種「關鍵事件」,導致這個模式的形成。

當一個人意識到事情未如預期發展時,或許他已經從中得到了某些回應。

人類與生俱來的劣根性

舉個例子,小明對自己遲遲無法著手處理重要工作的行為,感到相當困擾。

日後問他「那份工作後來怎麼樣了」,最後似乎還是趕上了截止期限。

他總是等到截止時間迫在眉睫才開始動工,並在最後緊要關頭衝刺,勉強完成任務。也就是說,結果並沒有想像中那麼慘。

其實,這才是問題所在。

如果小明真的遭遇到慘痛經驗,他一定會想辦法避免以後重蹈覆轍。然而,因為情況並沒有想像中糟糕,所以他也沒有認真採取防範措施。

但這種為了應付交期而草率完成工作,長遠來看可能會逐漸累積問題。

即使按時完成工作,但如果交付的成品完成度很低,且包含多處錯誤,這將降低你的信譽。這些不好的評價,可能就在你不知情的情況下散播開來。

這些評價會逐漸滲透蠶食,在不知不覺間影響你的人際關係,工作和金錢也都會離你而去。

然而,這種惡果並不會立刻顯現,而且人們很難察覺問題正在發生,因此也很難促使他們改進行為。

即使沒趕上最後期限,通常不斷再三道歉,大多都能安然度過當下的難關。

若是能對遲交給出一個合理的理由,還能得到他人的諒解,甚至可能得到協助。

我們有一個可悲的習性,就是我們會試圖尋找藉口,而不是試圖改正事情被拖延的情況。

反正藉口多說幾次就會熟練,越熟練就越容易成功脫身。

當成功脫身的經驗愈來愈多,反而讓人更難以認真想要改善拖延的問題。

我們的行為看似複雜,但背後的原理卻相對簡單。

「即使不認真做,也沒遭遇什麼慘痛經驗。拖延也沒關係。」

至少,從當事人的角度來看,就是如此。

「用科學控制行為」是最快的方法!

再次重申,我們不能將自己沒有如期行動的原因,歸咎於──「沒有幹勁」這種循環論證的謬誤之中。

分析「導致無法行動的機制」才是最重要的關鍵,否則我們將永遠找不到改善行為的方法。

這一點,需要借助行為科學的力量,而不是依賴意志力來解決。

人類對於自我的掌控和管理,仍然處於一種相對無知的階段。我們經常帶著誤解、錯覺或成見,來解讀自己的行為。

沒有採取行動時,許多人會「找藉口」或「試圖透過自我否定來反省自己」,卻拿不出實際的解決方案。這是因為人們還不夠懂得運用「自我驅動的技巧」──這是根據心理學和科學等理論建構出來的方法。

即使擁有某方面的知識,我們也未必能將其充分應用在生活中。

我們在日常生活中的複雜行為,會受到多種因素影響。

即使重複做著相同的行為,我們也不是在做完全同樣的一件事,每次都會產生細微的變化。

但是,儘管這個世界交織著多種因素,錯綜複雜,我們也不能放任自己停滯不前,深陷在其中。

我們所能做的,就是收集目前能夠理解或已知範圍的人類行為,提出假設,並反覆驗證。

行為科學研究人員透過假設和驗證,累積了大量的知識。透過這些知識,我們可以從更宏觀的角度來審視自己的行為,並加以改善。

就如同反覆試穿、直到找出合腳的鞋子一樣。我們需要努力多方嘗試,才能找出適合自己的行為控制方法。本書將介紹多種方法,幫助你克服拖延症、立即行動。

請務必多嘗試看看!

努力探索可以督促自己的方法,儘管這段過程會相當艱辛,但絕對值得你投入時間和心力。

因為只有擺脫拖延的藉口,才能跳出自我否定的迴圈,這些價值是無法估量的。

了解行為科學,你將穩健且確實地感受到行動所帶來的好處。

讓原本愛拖延的自己,按照計畫做該做的事… 閱讀完整內容