玉皇上帝──萬能的老天爺

眾人眼中的「上帝」

人類生存於天地之間,對險惡無知的未來充滿恐懼,因而對風和日麗的朗朗晴天滿是期待,也對會帶來毀滅性災難的風雨雷電感到懼怕,因而產生對「天」的敬畏,這是各民族的普同現象。接著,再經由信仰將「天」神格化,認為祂是世界的源起、宇宙的本體、全知全能的造物者、最高的主宰……這也是普世相同的認知。

在漢族,天被人格化,一般庶民親切的叫法是「天公伯」,尊敬的稱呼是「老天爺」,而神格化的俗稱便是「玉皇上帝」。

歷史上最完整的正式「官銜」,是宋真宗時敕封的「昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝」,以及隨後宋徽宗敕封的「太上開天執符御歷含真體道昊天玉皇上帝」,道教據此而簡稱為「昊天玉皇上帝」或「玉皇上帝」。

請注意,此處用的是「上帝」,而非「大帝」,在道教裡,雖然有很多大帝、帝君,但「上帝」只有一位,因為祂是唯一天的象徵(玄天上帝的「上帝」是指高於一般大帝、帝君的稱謂,並非象徵天的概念)。

佛教便認為,玉皇上帝和一神教(猶太教、天主教、基督教、回教)的上帝、印度的大梵天王(一說是帝釋)是等同的。祂們都有著四個一樣的特質:在概念上等同宇宙、在構造上是萬物的源起、在功能上是全知全能、在地位上是世界最高的主宰。

但是,這又與希臘神話的宙斯(Zeus)不同,因為宙斯雖然是因戰鬥取得眾神主宰的地位,卻沒有前三個特質。

❖ 各宗教信仰裡「天」的神格化

被認為等同於「天」的神格化概念有:中國朝廷祭祀的天帝、上帝、昊天上帝;道教的太極、玉皇上帝;一神教的上帝;佛教的大梵天王。

其中,印度佛教中的大梵天王是無慾、無相的,宇宙萬物為祂所生;帝釋則是有慾、有相,是萬物中的第一個神。

玉皇上帝在一般民間信仰裡較類似帝釋,但在道統裡,祂是太極的神格化,太極是陰陽既分、但天地未開的狀態,所以應該是類似大梵天王。

大梵天王在泰國即為四面佛,四面佛造型被道教吸納為斗母的造型。

被認為等同於「天」的神格化概念有:中國朝廷祭祀的天帝、上帝、昊天上帝;道教的太極、玉皇上帝;一神教的上帝;佛教的大梵天王。

其中,印度佛教中的大梵天王是無慾、無相的,宇宙萬物為祂所生;帝釋則是有慾、有相,是萬物中的第一個神。

玉皇上帝在一般民間信仰裡較類似帝釋,但在道統裡,祂是太極的神格化,太極是陰陽既分、但天地未開的狀態,所以應該是類似大梵天王。

大梵天王在泰國即為四面佛,四面佛造型被道教吸納為斗母的造型。

從老天爺到玉皇上帝

玉皇上帝並不是一開始就出現在人類文明裡,祂是經過一番演進,才躍上歷史舞臺,甚至直到清朝滅亡,歷朝所祭的天都不是玉皇上帝。

商朝甲骨文和周朝金文中就曾出現「上帝」字眼,也稱為「天」、「帝」,在這個注重卜筮、並且認為天能夠因為人之善惡而賜福降禍的時代,敬天是絕對必然的。「天」和「帝」是一體的兩面,先民將「天」給絕對神聖化,認為天具有無限上綱的能力,所以「天帝」是萬能的主宰。

稍後,《尚書》出現「昊天上帝」的尊號,《周禮》也記載有祭祀昊天上帝的禮儀,雖然「昊天上帝」可能只是「天帝」的意思,但從史書的禮儀記載可知,周朝時皇帝已經自稱天子,祭天並非只是對蒼天或大自然的祭祀而已,而是有神格化的崇拜和科儀,天子祭天依然跪拜稱臣,王公並列。但此時的昊天上帝並沒有具體的樣貌和形象,祂僅以一塊牌位被祭祀,來表示蒼穹無形。

彼時周朝的昊天上帝還不是後來道教的玉皇上帝,因為道教是直到東漢末年才出現雛形。南北朝陶弘景編寫的《真靈位業圖》,整理了各教派與民間流傳的神明,並加以分類,其中便出現了「玉皇道君」、「高上玉帝」等多位等同上帝的神明,而陶弘景的另一本道書《真誥》,則有〈拜謁天帝玉皇之法〉,「玉皇」為道教上帝的尊號便是從此開始。

唐朝時,玉皇上帝的崇拜就十分普及了,並多次出現在諸多名人的作品中,譬如韓愈〈華山女〉:「華山女兒家奉道,欲驅異教歸仙靈……玉皇頷首許歸去,乘龍駕鶴來青冥。」說明當時道教和民間已經普遍尊奉玉皇上帝。將昊天上帝和玉皇上帝結合在一起的,是唐末杜光庭所刪定的《道門科範大全集》,在書中出現了「昊天玉皇上帝」的尊號。而宋真宗敕封「昊天金闕無上至尊自然妙有彌羅至真玉皇上帝」和宋徽宗敕封「太上開天執符禦歷含真體道昊天玉皇上帝」,則開啟了道教和民間信仰,是將昊天上帝和玉皇上帝結合為「昊天玉皇上帝」的正式依據,不過在政治上,一直到清末,各朝代宮廷依據古禮制度祭天,祭祀的還是昊天上帝而非玉皇上帝。

因為上帝代表的是天、宇宙、大自然的意涵,在道教上代表的則是太極(正一),具備四大特質,所以漢朝認為昊天上帝是北極星神格化,佛教版的《高上玉皇本行集經》(成書時間不明,約隋唐或宋代時期)記載玉皇上帝是光嚴妙樂國王子修練成最高主宰的說法,都太過於狹隘,不足以解釋上帝獨立存在和構成萬物源起的性質;至於誌怪小說中張友人(又稱張百忍)是玉皇上帝的傳奇故事,更只能引為閒談罷了。

❖ 真靈位業圖

南北朝南梁陶弘景所編,是收集各教派、民間的神明加以分類與排序而成,有約七百位神明,共分成七個等級,是漢族第一份有系統的神明彙編與整理資料。有些神明在此圖中已見聖號(如元始天尊),有些只見到類似的聖號(如玉皇上帝)。

南北朝南梁陶弘景所編,是收集各教派、民間的神明加以分類與排序而成,有約七百位神明,共分成七個等級,是漢族第一份有系統的神明彙編與整理資料。有些神明在此圖中已見聖號(如元始天尊),有些只見到類似的聖號(如玉皇上帝)。

玉皇上帝的人格化形象

唐朝之前,因為對玉皇上帝的崇拜尚未普及,朝廷祭祀的也是昊天上帝,因而玉皇上帝尚未有具體的形象。

但到了唐朝,玉皇上帝的概念已經盛行,而且也被人格化,形象已經很鮮明。大抵而言,自然崇拜在神格化後,為了「親民」便於推廣,以及為了鞏固皇權的威勢,也都再一次的人格化、具象化,與當時的政治、社會形態結合,所以天庭仿若就是人間朝廷的翻版,建立朝廷就是人間天庭的權勢觀念,唐朝《郊祀議》就說明了上帝形象、天庭排場與人間帝王、宮廷是一致的。

雖然唐朝時對玉皇上帝的形象描述已經躍然紙上,但開始雕塑具體神像,一般認為是在宋朝時期。據《周禮》記載,祭天是在冬至一陽反復時,天子親率王臣至國都南郊進行祭祀,沒有神像,只設「昊天上帝」神位,這個禮儀一直延續到清末。但宋真宗、宋徽宗兩位皇帝因為崇拜玉皇上帝,分別建了朝元殿、玉清昭應宮來供奉玉皇上帝神像,所以從此才有了玉皇上帝的雕像。

玉皇上帝現在的具體形象為:身著九章法服、頭戴十二行珠冠冕旒、手持玉笏。

所謂「九章法服」就是繡上龍等九種圖案的法定服裝,皇帝著龍袍開始於隋朝;「十二行珠冠冕旒」就是長條形的冠沿,前後各有十二串吊珠,這也是秦漢時代皇帝的冠冕;至於手持玉笏是因為《大戴禮記.朝事》載:「天子冕而執鎮圭尺有二寸。」天子確實有手持玉板,名鎮圭,只是一般玉皇造型做「稟告狀」,易讓人誤解是要向誰稟告?

玉帝的臣工配祀

朝廷祀祭昊天上帝的配祀是五帝,玉皇上帝的配祀則沒有一定,玉皇上帝為天庭帝王,底下自然臣工濟濟,道教裡與祂同列的有四御、五極大帝,但因為民間信仰祭拜的關係,需要百姓熟識的神祇,所以一般廟宇會有東華帝君與瑤池金母、日月星君、南北斗星君等配祀。

❖ 配祀和陪祀

配祀指的是和主神一起被祭祀的次要主神,多設在主神兩旁的神龕或旁殿,如文昌帝君配祀孔夫子和倉頡仙師。

陪祀則指主神的護法或侍者,立於主神兩旁,不另設神龕或神殿,如媽祖陪祀千里眼、順風耳。

配祀指的是和主神一起被祭祀的次要主神,多設在主神兩旁的神龕或旁殿,如文昌帝君配祀孔夫子和倉頡仙師。

陪祀則指主神的護法或侍者,立於主神兩旁,不另設神龕或神殿,如媽祖陪祀千里眼、順風耳。

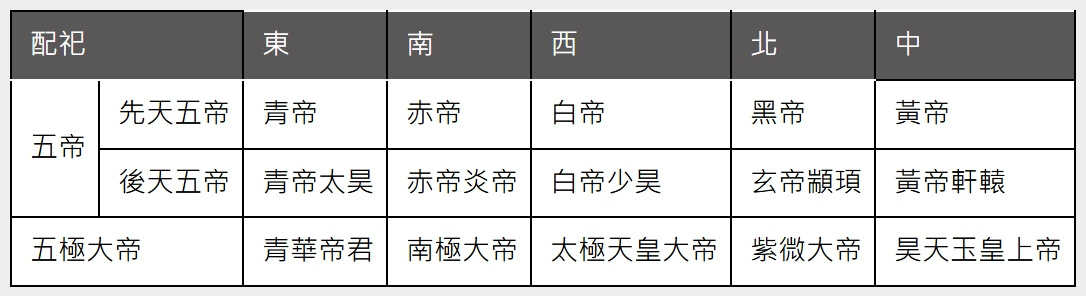

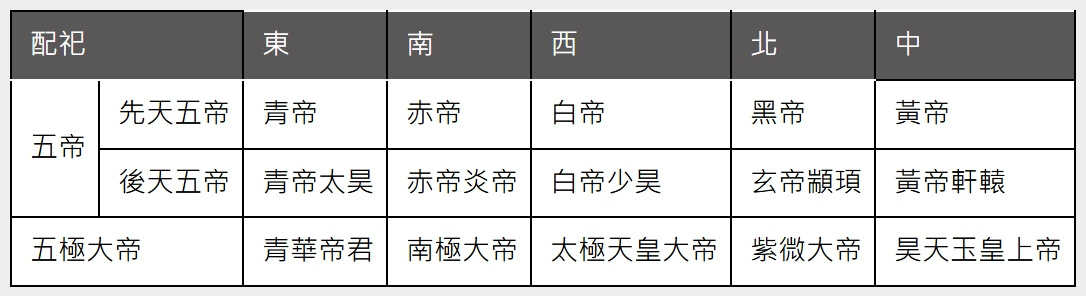

❖ 五帝、五極大帝和四御

昊天上帝的配祀是五方五帝,有五行自然崇拜的先天五帝,及後世加上三皇五帝聖王崇拜的後天五帝,而玉皇上帝配祀的則是五極大帝,分析簡表如下。

五帝和五極大帝

四御:北極紫微大帝、南極長生大帝、中天勾陳上宮天皇大帝、承天效法后土皇地祇。

昊天上帝的配祀是五方五帝,有五行自然崇拜的先天五帝,及後世加上三皇五帝聖王崇拜的後天五帝,而玉皇上帝配祀的則是五極大帝,分析簡表如下。

五帝和五極大帝

四御:北極紫微大帝、南極長生大帝、中天勾陳上宮天皇大帝、承天效法后土皇地祇。

以道教理論來說,玉皇上帝等同太極,東華帝君為先天陽氣,瑤池金母為先天陰氣,兩位為配祀是最恰當的。

另外,民間最常見的玉帝配祀還有三官大帝,因為在眾多自然神明裡,以三官大帝最為人知且祭祀最多,百姓俗稱「三界公」,上元元宵、中元普度、下元解厄都是出自三官大帝(見「三官大帝」章),所以三官大帝自然成為民間認為的玉帝最佳配祀人選。

另有一說是,玉帝是全知全能的,所以不需要宰相,因此只有一位特使──太白星君(太白金星),《西遊記》裡,玉帝被孫悟空搞得不知如何是好時,便是派出太白星君去招安孫悟空,給了祂弼馬溫的小官看守馬廄。

專制無情的玉帝

玉帝是至高無上之神,民間傳奇卻有很多把玉帝描繪得很不英明。當然,這都只是傳奇故事和民間戲曲,博君一粲,也是反諷人間帝王的專制無情,玉帝當然還是很愛世人的。

傳奇中,瑤池金母(王母娘娘)是玉帝的皇后,祂們有二十四個女兒(包含七仙女),十個太陽是祂們的兒子。玉帝自己有家庭,卻規定神仙不能談戀愛,專門拆散天上仙侶,製造人間怨偶,受害人還多是祂的至親。

《寶蓮燈》中玉皇上帝的三妹瑤姬(玉帝有九位妹妹),和人類私通生下二郎神楊戩和西岳華山三聖母,結果瑤姬被玉帝壓在桃花山下,後來楊戩劈開桃花山救出母親,玉帝卻派出十個太陽將瑤姬曬死,楊戩算是玉帝的外甥,也差點被玉帝用天河之水淹死,同時造成人間水患,為了避免天下蒼生遭難,雙方暫時和解,但後續又爭鬥不斷。

《天仙配》中,七娘媽和董永邂逅的故事流傳至今,後來玉帝還是要七娘媽拋夫棄子回天庭去,讓中國眾多生存在絕對威權、生命中只有老公和子女的婦女,為其哭斷肝腸。後來《牛郎織女》故事興起,造成很多人誤以為七娘媽是織女;而《七世夫妻》中,金童在宴會時不慎打翻酒杯,玉女在旁見狀竊笑,玉帝誤以為兩人有情愫,所以處罰下凡七世,只能苦戀卻不能結合。

前面說過,「天上玉皇,人間帝王」,這些傳奇多是創作者不敢直接批判當時的威權,所以用玉帝的獨斷、專制,乃至無情、傷害,來暗諷當時禁錮人性的政治社會體制,以及百姓在此體制下的受迫與無奈,乃至失去摯愛也只能絕望的承受,因此深受民間的歡迎與流傳,數千年而不絕。

但事實上,對於「天」和玉帝,一般平民百姓仍是絕對推崇的,如「天有好生之德」、「天無絕人之路」等,都是稱頌於天的,只是因為玉帝主要統領的是神界,不干涉凡塵之事,因此下凡救難這類的傳說並不多。

謝天──玉皇上帝的祭拜

從商周起,「祭天」一直都是朝廷專屬祭祀,因為上帝等同於天,也是形下界的最高主宰,所以皇帝自稱是「天子」,以便從神權來行使君權,而這與西方的「君權神授」之說竟然不謀而合。

既然君權來自神權,所以在天壇的露天祭天臺上,依繁複的科儀祭天(祭祀昊天上帝),與上帝直接溝通,便是天子與朝廷的事,老百姓則只是依宗教禮儀祭拜玉皇上帝神像,如果沒有神像便向天朝拜,直接向天祈請,兩者意涵並不相同。同樣的,「祭孔」也是朝廷的事,老百姓則僅是祭拜孔子神像。

因為華夏民族是屬於泛神論信仰,所以神明眾多,如果覺得要拜的神太多,拜最大的玉皇上帝就好,那可能就有點誤解了,因為玉皇上帝是眾神的主管,因此管轄的多是神界、廟務或國家大事,至於民間的旱災水患、抓妖除魔、家庭失和、個人困頓等「凡(煩)事」,自有處理的神明,不須勞動到上帝!

因此,祭拜玉皇上帝時,帶著一顆「敬天」的心即可,要效法的精神也是天理與自然的法則,這便是所謂的「心即神,神即心」。

在民間習俗上,有三個祭拜玉皇上帝的專屬時間。農曆十二月二十四日民間「送神」至天庭,向玉帝報告人間善惡後,隔日十二月二十五日玉帝便將親蒞人間勘查,並以人之善惡來訂定來年的福禍,所以禮俗上這一天不能口出穢言、打罵小孩,也不能曝曬衣服,以免褻瀆聖靈,有的宮廟也會趁此日舉辦向老天爺祈求補運、補財庫的儀式。

農曆正月初一是「一元復始」之時,當然要祭拜最大的天公,民間和廟宇多在除夕晚上十一點,即正月初一子時即開始祭拜天公,稱為「賀正」。

農曆正月初九為「天公生」,自然要祭拜天公,此說來源有二。

一說,道術以單數為陽,雙數為陰,一為陽之生,九為陽之尊,因此,以正月初九為天公生。

另一說為《占書》所載,女媧娘娘造物時,初一為雞日,初二為狗日,初三為豬日,初四為羊日,初五為牛日,初六為馬日,初七為人日,初八為穀日,初九為天日,初十為地日,所以演變成初九天生日↓天公生日↓玉皇生日。

除了這三個專屬祭拜天公的節日外,民間習俗在嫁娶時,也都會謝天祭祖… 閱讀完整內容