楊智凱翻山越嶺深入家訪 改寫原鄉醫療樣貌

南投埔里基督教醫院擔起服務偏鄉弱勢的職責,由醫務社工楊智凱領軍,推動「好撒瑪利亞人計畫」,堅持前進患者的家,看見對方真實的處境與需要。 撰文‧徐采薇 南投縣地處台灣本島正中央,四面環山,是台灣屋脊制高點所在、濁水溪源頭,更坐落在車籠埔斷層帶上,因此注定了這座城鎮不斷被天災試煉的命運,先後歷經九二一大地震和多次颱風侵襲。 在這樣險峻高山、盆地參雜的地理環境中,也散布著五大原住民族群的聚落,此處的區域醫院「埔里基督教醫院」,更被賦予提供偏鄉弱勢醫療服務的責任。

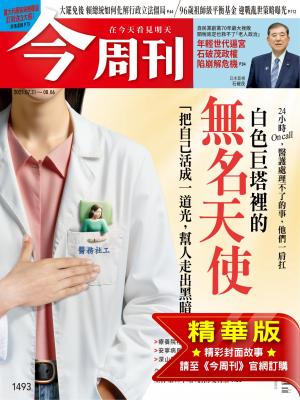

▲社工走入部落,陪伴長者踏上診療之路,即使偏鄉山路蜿蜒遙遠,但他們仍倚靠雙腳拉近與患者的距離。埔基醫院社工室提供

每周上山兩次為五四○人送醫送暖 二○一九年,埔基社工室主任楊智凱主導啟動「好撒瑪利亞人計畫」,走訪埔里、魚池、國姓、仁愛等鄉鎮,深入十二個村落、三十三個部落,主動關懷弱勢病患。每周上山兩次的行動,單趟就需兩時車程,除醫療支援外,也協助居家修繕,改善生活環境。截至今年二月,已服務約五四○人。 「我們最擔心颱風一來,道路又中斷了。」楊智凱一邊領著我們穿過醫院廊道,一邊講起二三年卡努颱風掃過的慘狀。當時,仁愛鄉產業道路被土石流完全淹沒,只能透過直升機把洗腎患者送下山,第三天道路剛搶通,社工們立刻冒著風雨、踩著泥濘上山探視。 楊智凱是該專案背後的靈魂人物,他過去曾在馬偕紀念醫院、新加坡中央醫院任職,一七年時應前社工室主任邀請加入埔基。他記得,剛到任時,社工來來去去,人力最少時只有二人,也沒有任何家訪計畫。 直到一名個案的出現,事情才有了轉變。一八年,一名五十多歲女子酩酊大醉倒在路邊,被救護車送進醫院,酒醒後未付費就逕自離開;沒多久,她第二次在路上昏厥被送醫,再度積欠醫院費用。 「但第二次不太一樣,她的酒精值是零,後來才知道是酒精肝。」楊智凱發現後,對該女子的處境感到憂心,正巧醫的坡道上,像是臨時搭建的鐵皮屋,必須沿著二十五度傾斜的水泥地往上走,才能到達門口。左鄰右舍對她的印象也都不好,紛紛勸社工,「不用管她死活啦!」 了解她的經濟狀況不佳後,楊智凱不但替她消了呆帳,並幫她申請醫療補助,更不時打電話關心她。 一天下午,當時的主責社工接到這名女子的電話,說了聲「謝謝」;短短兩字,讓社工警覺異常,立刻驅車上山。女子見到他們,紅著眼說:「你真的來了⋯⋯。」她坦承,原本打算結束生命。 就在這一刻,她打開了塵封的心,吐露自己的悲慘過去。 「一個女生胸前竟然布滿刀疤,你能想像那是怎樣的痛苦嗎?」楊智凱有些激動地說,女子過去長期被前夫性虐待,這些傷疤都是前夫施暴留下的,痛苦的她開始酗酒,若不靠酒精麻痺自己,她不知道該怎麼活下去。

改變始於真正的理解 家訪是理解病人最直接的途徑 她揭開自己最難以啟齒的傷疤後,在社工師的協助下重新生活。她戒掉酗酒,開始在部落打零工,逐漸被部落鄰里接納。原以為一切都要步入正軌,命運卻又開了她一個殘酷的玩笑。隔年,她被確診罹患乳癌末期,病況迅速惡化,很快連行走都有困難。 為了讓她安心走完最後一程,埔基醫院召集院內會水電、裝修的行政和醫護人員,到她家中裝設扶手、鋪平地板、牽新電線,也圓了她想在離世前結婚的心願。 「最後,是我們的醫療團隊和她的男朋友陪在她身邊。」楊智凱語帶哽咽地說,這段相遇,讓他更加認知到「家訪」的重要性。 前東吳大學社會工作學系講座教授莫藜藜是楊智凱學士和博士班的老師,她指出,社工專業很強調的一點,就是「人與環境的互動」,唯有去了解一個病人的生活情境,才有辦法對症下藥,家訪自然是了解病人最直接的途徑。 實務上,曾在新加坡醫院服務的楊智凱指出,在新加坡醫院體系,家訪是常態,「很多狀況在醫院、在家裡談會不一樣,當你看到一個人的生活環境,才更能同理他。」他強調家訪的重要性。

曾經一度想放棄 不為人知的創傷成為守護弱勢的信念 受到個案與海外經歷的雙重啟發,楊智凱萌生了「好撒瑪利亞人計畫」的構思,想透過增加家訪次數,前進部落,更深入了解個案的生活狀況,除了醫院的病患外,也透過派出所、教會與文化健康站,尋找更多需要幫助的對象。 他一九年向醫院提出計畫時,卻遭到回絕。原因很現實:「家訪一次就要花掉整天,他們對這麼做要耗費的人力和精力存有疑慮。」楊智凱理解醫院的顧慮,決定先默默推動計畫,再透過參加外部評選,用成果換取認同。 但深入偏鄉並不容易,最大挑戰是文化差異。他以南投仁愛鄉為例,多數為賽德克族與布農族,「客廳」對他們而言極為隱私,因此對話空間多是在務農的田邊。為此,楊智凱還得特別熟悉農忙時節,「比如仁愛鄉高麗菜產季是每年四月至十月,這期間就知道要到菜田找人。」 努力沒有白費,二二年埔基團隊獲得第五屆南山醫務社工獎肯定,這份榮譽成了說服醫院的重要籌碼。院長蘇世強看到並肯定他們的付出,「幫助偏鄉原本就是基督教醫院的使命,他們的行動,讓我們對院外服務的想像更多了。」 在院內支持逐漸穩固後,楊智凱又積極對外尋求資源。他邀請「永長興基金會」一起親訪服務現場,成功地讓對方感受到偏鄉的需求,自三年前起提供資助,首年便捐贈一六○萬元,用於添購上山專用車與人力支援。「如果沒有這些社工我們看不見這些弱勢的生活。」基金會執行長許孟珠感動地說。 在內外支持下,資金、人力陸續到位,社工團隊的服務也更全面。他們能接送長者就醫,也能帶醫療團隊上山看診,成為南投偏鄉最堅強的後盾。

▲楊智凱帶著笑容行走偏鄉,從自身創傷出發,他在埔里實踐一場用行動改變命運的計畫。攝影·蕭芃凱

表面上,楊智凱是個總帶笑容的社工師,但深究其擔任社工的原因,背後卻藏著不為人知的傷痕。 總是笑嘻嘻的他,其實是在家暴家庭長大的孩子,父親打母親、也打他,母親有時跟著拿他出氣。在原生家庭留下的創傷,讓他決定念社工系,他想知道,如何自救與救人。但厄運還沒放過他,他也是罕病兒童的家長,孩子一出生就出現五官突出、低血糖、腸外露等病徵,是典型的「Beckwith-Wiedemann氏症候群」。 命運不斷將他拽入深淵,他一度想一了百了。最終,是信仰和妻子一家人的不離不棄,讓他熬了過來。 「所以我有點帶著一股對世界的憤怒,想去改變什麼,」他嘗試自我剖析。或許,正因他受過傷,更能與個案共鳴,也更堅定守護弱勢的信念。 從一己之力到整個團隊,楊智凱在埔里這座城鎮,點燃了醫務社工改變命運的力量。

閱讀完整內容本文摘錄自

從受虐個案啟動的部落醫護網

今周刊

2025/8月 第1493期

相關