實踐者對話 李寶蓮 ╳ 共農共食 遇見種種困難,都增加了生活的幸福感

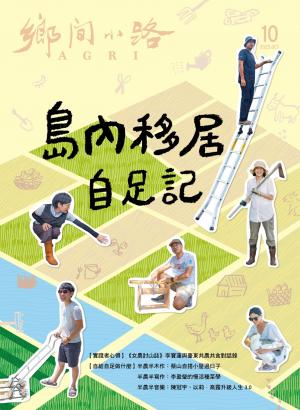

奔忙於效率至上的現代都市,島內移居期待半農勞動,成為許多人暗自嚮往的生活,脫離看似徒勞的生存迴圈,想要親近土地,實現某種程度的自給自足。為此,編輯部邀請了兩組移居山林,半農半X的實踐者:獨自在梨山生活超過二十五年的李寶蓮,以及在臺東鹿野共同生活近十年的「共農共食」團體,透過她們的經驗對話,呈現獨自移居與團體合作兩種截然不同的樣貌,為懷抱田園夢想的人們,提供真實而深刻的摘要參考。 文字整理 郭正偉/攝影 吳尚鴻

▲受訪者 共農共食:移居鹿野,共農共食的曾樂天( 左起) 與童亞琦。

▲受訪者 李寶蓮:《女農討山誌》作者李寶蓮,移居梨山逾二十五年。

我年輕時就對主流社會有許多「不服從」。我會去思考,自己有多少本事可以不遵從社會的捆綁,所以我選擇向內追求自己的「生活本事」。還沒移居前,我的生活方式本來就不主流,曾到處流浪,所以對刻苦環境的適應力比較高。最初上山的主要動機是想恢復森林,務農反而是附加的產物。對我來說,這是一個很美好的探索過程,我並非帶著什麼使命感,比較像看見了前方的光,就不由自主地想一直往前走,這是一個內在自發的動機。

童亞琦(以下簡稱童):我的動機來自於在澳洲打工度假的經驗。當時在農場工作雖然辛苦,但生活變得很簡單,就是勞動、為三餐負責、休息,能深刻感受到與自然的連結。回臺灣後,就想延續這樣的模式。

曾樂天(以下簡稱樂):我是在走路環島時,遇到亞琦,問我要不要一起種地與維護土地,我覺得很好,就加入了。一開始先在臺北學習相關知識,後來覺得與其跟別人學,不如直接來這裡,跟夥伴們實務學習,就搬來臺東了。

生活起居皆在李寶蓮自己手工整理的一方小屋內。

看似裝置藝術的木牆,是李寶蓮獨力砍柴搭建。

我現在耕作的這塊地是買下來的,相對提供了一種安定感。然而,我租用的第一塊地,因為地主欠債而被法拍,在不知情狀況下失去,地上辛苦種起的樹林也被新地主砍伐。這幾年我的心得是,臺灣農地被炒作,是想在土地上生活的人很難突破的客觀障礙。如果土地不是自己的,隨時會面臨地主可能賣地,而被迫離開的風險,這也是我在宜蘭務農的朋友們,常常經歷的困境。

童:我們前幾年換了十幾塊地,這是最大的挑戰。很多地主只是口頭答應,當我們整理好土地後,他們可能就因「另有規劃」而收回。

樂:我們也曾遇過貧瘠土地,種什麼都長不出來的狀況。此外,氣候變遷也是一大挑戰,鹿野曾經連續好幾年夏天乾旱,幾乎不適合耕作,讓我們一度想放棄。不過這兩年雨水變多,作物狀況也不錯。只是要習慣,計畫常常趕不上變化。

Q3 如何實踐自給自足?主要的經濟來源和生活方式是什麼 蓮:自給自足的關鍵在擁有生活本事,降低對文明社會的依賴。我的工寮沒有自來水,就自己做雨水集水系統;冬天需要柴火取暖,就自己砍柴,也可堆疊成牆。經濟上,我的收入來自農產品販售,早期是傳統的果園,後來轉型友善耕作,現在則是果樹與林下藥草作物各半,我的生活花費不多,因此收入能夠平衡支出就已感到滿足。

樂:我們這兩年已能達到蔬菜上不用頻繁外購的自給狀態。經濟方面,早期大家會到處打工,像是雜貨店店員、保姆、除草工等,用各種方式賺取生活費。現在則比較穩定,一部分來自經濟作物(如水稻、馬鈴薯)的販售,另一部分則是將農產加工,發展像康普茶、發酵品等,創造更高的價值。我們兩人一個月開銷可能僅需一萬元左右。

▲因樹木逐漸茂密,李寶蓮轉而種植林下作物。

▲李寶蓮說,春夏需先砍好漫長冬季要取暖用的柴火。

(作為獨自移居者)對我來說,困難或挑戰其實就像一種生活樂趣。克服匱乏本身就是幸福感的來源,當你靠自己的智力與雙手解決問題時,會獲得巨大的滿足感,這不需要透過社會上的成功來證明。我一個人打理農園,所有工作都為自己量身定做,我可以將工作平均分散在好幾個月,自己安排進度,非常自在。雖然體力勞動很辛苦,甚至曾因過度使用而受傷,但近年來我也學會使用電動工具輔助,找到可持續的方式。獨自生活我有非常多時間與自己相處,能敏銳地覺察內在的聲音。

樂:(作為團體移居者)團體生活最大的好處是互相支持。剛來的時候,住處和土地都有在地前輩們的協助與介紹。生活上,大家會分享各自的產出或加工品,需要幫忙時(像是木工)也會互相支援。但團體生活也需要磨合,例如我們曾五個人擠在十三坪的房子裡,需要協調每個人的需求。不過,這種聚集在一起的生活方式,讓我們在面對困難時不會孤單。我們並不算嚴謹的組織,更像是一群喜歡聚在一起生活、彼此交流的朋友。

▲移居山林要有生活本事,能獨力使用各種工具生活。

▲共農的關係,曾樂天說許多農機具都會互相借用。

我的日常沒有固定的行程表,完全取決於農作的需求。如果需要採收出貨,像是龍鬚菜或藥草,就必須在天亮前、太陽還沒出來時完成採收,可能六、七點就開始工作。如果是一般性的工作,例如這陣子在為柿子套袋,就可以晚一點,大約八、九點上工。沒有採收的時候,就整理藥草、除草或做些修繕。工作結束後,我會花時間靜坐禪修,這占據了我將近三分之一的時間,是我邁入老年生活的重要轉折。

曾樂天:我們每天的行程不固定,主要跟著農田的節奏走。最近因為灌溉水比較充足,所以只要有空就會下田除草。除了農事,我也會製作加工品,例如發酵康普茶、製作鹽麴、果醬等發酵食品。

童亞琦:我們也投入「臺東縣慢食協會」的運作,所以會有行政或專案工作需要處理…

閱讀完整內容本文摘錄自

理想移居自足指南 實踐者對話:遇見種種困難,都增加了幸福感

鄉間小路

2025/10月號

相關