怕暴露隱私、被貼標籤 青少年寧可對網友訴苦

青少年自殺情況嚴重,學校扮演關鍵守門人,但校內輔導機制失能,心理健康問題難解決,自殺率屢創新高,誰來保護我們的孩子? 撰文/林良昇 過去年輕族群的心理困擾,多仰賴學校系統求助,管道不足,許多年輕人不知道資源在哪⋯⋯。」七月三十一日,衛福部部長薛瑞元在宣布八月起上路的「年輕族群心理健康支持方案」記者會上表示。這句話,點出年輕族群心輔資源不足的關鍵破口。 衛福部推出的「年輕族群心理健康支持方案」,提供十五到三十歲年輕族群一年三次免費心理諮商服務;政府此時推動方案其來有自,檢視相關數據,青少年心理健康危機,可說迫在眉睫。

25%國高中職生曾有念頭⋯

十五到二十四歲死因 自殺是第二名 根據衛福部截至二○二二年的最新統計,十五到二十四歲青少年死因當中,「自殺」高居第二名,僅次於「事故傷害」。從三十年來的數據中不難發現,九○年代,青少年自殺死亡率不到十萬分之五,到二二年,這個數字達到十.七,增加了一倍,近年更是呈現明顯的飆升趨勢。 不僅如此, 在更年輕的十四歲以下年齡層,三十年前,自殺死亡率大致只有十萬分之○.一到○.二,到了去年,已飆高到○.七,增幅驚人。 更嚴重的是,表面數據僅是青少年心理健康出問題的冰山一角,台灣大學健康行為與社會科學研究所所長張書森就以「冰山模式」形容,自殺只是冰山的最頂層,他推敲比例:「一個自殺死亡個案的背後,往往還有二十到四十個自殺的企圖。」換句話說,自殺案例只是末端,背後隱藏著更多心理健康困擾案例。 這個比例並不誇張,據官方的自殺防治年報統計,二一年十五到二十四歲自殺死亡人數二四七人,而當年同年齡層的「自殺企圖通報人次」則有一萬二三一六人次,兩者差距高達五十二倍。此外,衛福部去年底公布的「青少年健康行為調查報告」顯示,二一年「曾經認真地考慮自殺」的比率,無論國中或高中職學生,都是高達二五%。 青少年自殺死亡率飆高現象,背後原因是「多重的」,長期研究青少年自殺問題的張書森坦言「沒有單一因素可以解釋」。雖難一概而論,但若從整體危險因子來分析,張書森點出,過去十年,台灣年輕人的「心理困擾」增加,且年輕族群認為自殺行為是「常態」的觀念變多,都是青少年自殺的危險因子。 簡言之,化解心理困擾應是擋掉多數悲劇的第一道重要關卡,這時,與青少年生活息息相關的學校,就是除了父母、同儕外,擔任青少年心理健康守門人的重要角色。 早在○七年,教育部就推動「校園學生自我傷害三級預防工作計畫」,進行主要由第一線導師負責的「發展性輔導」、輔導老師的「介入性輔導」,再到學生輔導諮商中心的「處遇式輔導」,成為三級預防輔導體系。不到6%願找輔導老師談心

人本:輔導室多處理「升學」問題 不過,根據兒童福利聯盟基金會去年六月對全國一八四二位國、高中學生進行問卷調查,對於「面對困擾時會分享的對象」的問題,在複選情況下,有七成表示會找同學、朋友,超過四成會找父母;會找「非輔導老師的老師」商談比率僅一○.五%,輔導老師更僅剩五.六%,這個比率,甚至低於「找網友談」的九.八%;此外,另有一成七的學生表示「不會跟任何人談」。 「這是最尷尬的現象。」兒福聯盟發言人李宏文直言,校內輔導資源並不友善,甚至反而讓學生覺得有壓力,是造成無法完全發揮效果的原因。他進一步指出,三級預防不彰的現象不僅在數據上可見,連在政府相關兒少權利小組的兒少代表們都有類似反映。「他們指出,在求助過程中容易缺乏隱私,會被汙名化,連進去輔導室這件事,都可能被貼標籤!」導致輔導老師難給予實質幫助。 另外,在處理霸凌問題上,校內輔導機制更顯得漏洞百出。李宏文舉例,衛福部的兒少事故傷害防制推動小組中,就有兒少代表提出,教育部對高中以下學校進行的「校園生活狀況調查」會詢問學生「有無遇到霸凌」,但在執行調查時,有老師不僅採用缺乏隱私的「從後往前」方式收取問卷,更要求學生用鉛筆填寫,有事後塗改的疑慮。 收到問卷後,亦有老師針對問卷回填「有遭霸凌」的學生,當場請學生指出「是誰霸凌?」要求學生握手言和,之後再改問卷答案,讓全班問卷得到「沒有霸凌事件」的結果。 這樣嚴重缺乏隱私和竄改的爭議,教育部雖三令五申要求老師不得如此,但恐難落實。李宏文認為,教育部應拿出替代作法,或是就如兒少代表建議,改採線上問卷,保障隱私,免除吃案問題。 不只機制不夠完善,校內輔導人力和專業度也有加強空間,人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出,現在輔導室的功能比較多是在處理「升學」,做學生的職能探索,未太關注心理健康。 身為三級預防第一級的第一線導師,功能亦十分有限,曾芳苑舉例,一九年的台中市雙十國中學生墜樓案,先前學生多次向導師求助,但導師卻稱沒辦法、無能為力,且未轉到第二級,最後釀成悲劇。

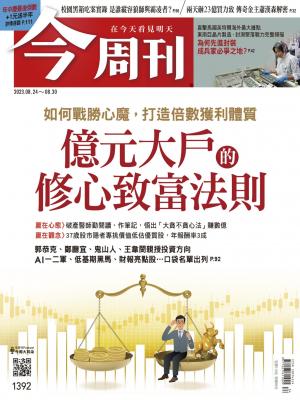

▲兒少的心理健康困擾難發現,家庭、學校的適時關懷十分重要。Getty