全台灣到處都有斷層分布,我們長期與地震相處又不能完全避免,經中央氣象屬調查每年平均發生約四萬次地震,其中約有一千次的有感地震,其中在民國88年發生的九二一地震,震央在南投縣集集鎮,全台都感受到猛烈搖晃,導致大規模停電,造成了嚴重的災害。

台灣地震多又海島型氣候 房屋結構安全更重要 民國105年發生台南206大地震,使位於台南市永康區的維冠大樓嚴重倒塌。相隔兩年,民國107年發生花蓮206大地震,曾經是花蓮市區地標的統帥大飯店因地震嚴重受損已遭到拆除,幾乎每30至50年左右就有可能發生一次造成重大傷亡的大地震。 氣象局曾預估未來五十年出現規模大於6.5的大地震機率高達99%,其中台灣四大地震帶,包括台南與嘉義六甲斷層、北部山腳斷層、花蓮外海隱沒帶及花東縱谷斷層,都必須加強警戒。 正因為台灣位處地震多的區域,再加上海島型氣候,因此房屋的結構安全與美麗外觀相比,其重要性絕對不遑多讓。 地震通常在瞬間發生,對建築物的傷害程度也依其發生地點和規模而有所不同。有些較小的地震可能只是造成屋內物品掉落毀損。但是,一旦遇上強烈大地震時,往往會造成建築物倒塌、道路毀壞、土石鬆動、山崩地裂等,沿海地區甚至可能引發海嘯災難和損失難以預測。

耐震設計建造施工品質透明化 確保建築居住安全 民國100年,日本311大地震引發海嘯平均高度達10~15公尺,沿海地區不僅房屋被沖毀,船隻甚至被海浪推上建築物屋頂,造成非常重大的傷亡。 大家是否有想過,當地震發生時,為什麼在同樣一個地方,有的房屋會倒塌,有的卻不會? 當無法預知的地震隨時都可能發生不同程度的影響,我們平時就要做好防災準備和加強應變能力,減少地震可能帶來的危害。例如:建築物在建造時,結構選擇耐震設計,建築建造施工時將品質透明化呈現,確保建築居住安全。 一個好的房屋最重要的是結構是否安全,當小型地震發生時,房屋不至於四處龜裂、漏水;中大型地震來時,房屋仍是安全無虞;在超過法規設計地震力的最大災難來臨時,至少房屋不會立刻倒塌,能讓建築物內的人們有足夠時間逃離現場,以達保障生命安全的第一要務。

預防勝於治療 建造時就蓋出結構安全的建築物 「建築結構安全, 預防勝於治療!」最好的預防,便是能在建造時就蓋出結構安全的建築物。 ●平時防災準備:建築物採用「建築安全履歷系統化鋼筋耐震工法」施工,並將施工品質透明化呈現,保障人民居住安全,免於地震恐慌,也可以防止地震發生時造成更多災害發生。 ●地震發生後:檢查房屋狀況,房屋結構整棟皆是命運共同體,判斷結構是否安全不能只看自己家那一個樓層,必須從大樓的外觀、公共空間、地下室、樓梯間至住家內部,只要結構沒有被裝潢遮蔽的地方,都應該查看一遍,看一看是否有異常歪斜、沉陷,或出現45度斜裂縫狀況,並檢查門窗是否有擠壓變形,也可以詢問左鄰右舍是否有受到地震損害。 不論是透天、公寓或大樓,地震對建築物影響所造成的裂縫大都是以45度斜角呈現,但並非所有牆面上的裂縫都需要擔心,主要是要查看撐起房屋結構的大梁、大柱是否有受地震影響,或是看大於25公分厚的剪力牆是否有出現新增較為明顯的45度裂縫。如果上述有這樣子的裂縫出現,則代表房子在興建時,設計或施工方式可能有問題或品質不佳,其抗震能力則也相對較差,建議應請專業的結構相關技師進一步勘驗,並給予專業建議。 為確保居家安全,提醒民眾在進行內部空間裝修改造時,一定要按照建築法等規定,避免擅自變更梁、柱、牆的構造,另外,像是屋頂增建、陽台加蓋等二次違建施工也都應儘量避免,同時過多不必要的裝潢也將無法清楚查看裂縫,造成震後難以檢查受損情形。

閱讀完整內容本文摘錄自

發哥好宅─每年平均發生四萬次地震 你家真的安全嗎?

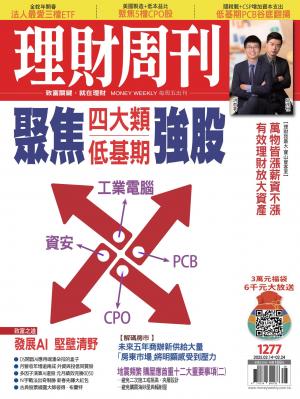

理財周刊

2025/2月 第1277期

相關