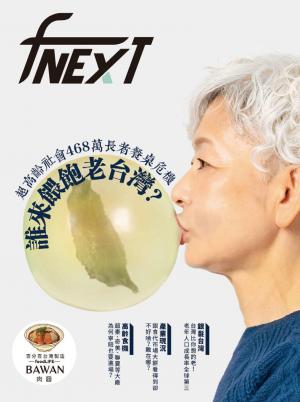

500 億市場喊很大 468 萬長者餐桌卻還是空的!

撰文=林玉婷

65 歲以上長者的飲食需求有什麼不一樣? 吃飯和備餐是日常再自然不過的事,但是隨著年齡增長會因為功能退化而開始出現需要協助的情況。從衛生福利部2024 年公布的《111 年老人狀況調查報告》中可知,65 歲以上者在「處理家務」、「備餐」、「獨自外出」、「洗(晾曬)衣服」等4 項工具性日常生活活動(Instrumental Activities of Daily Living, IADLs)至少一項需人協助比率為18.41%,明顯高於55 ~ 64 歲者,隨年齡增加需人協助比率愈高,75 歲以上者增加至36.72%。其中再進一步了解65歲以上者需要協助項目以「處理家務」16.3% 最高、「備餐」16.29% 次之,其他依序為「獨自外出」16.16%、「洗(晾曬)衣服」15.67%。 而吃飯為什麼會遭遇困難呢?根據國民健康署「2021 年國民健康訪問調查」結果,32.3% 的人有因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題而限制自己吃東西的情形,且隨著年齡增加比例也跟著增加,其中65 歲以上會被限制的比例有65.8%。 吞嚥功能本來就會隨著老化而衰退,然而高齡者也可能因肌少症、失智、帕金森氏症等腦部疾病,導致病理性的吞嚥障礙。根據台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長王亭貴的研究統計,一般社區中65 歲以上民眾約12.5% 有輕度以上的吞嚥困難問題;在長照機構、安養中心中,吞嚥困難或有吞嚥障礙的比例更可能高達5 ~ 6 成, 而其中又有30% 需要以鼻胃管灌食。

放棄咀嚼將使大腦退化速度加快、提高失智症機率 陽明大學牙醫學院2019 年研究發現,咀嚼能力和大腦灰質有密不可分的關聯,連帶影響罹患「失智症」的風險。計畫主持人台灣牙醫教育學會理事長、陽明交大特聘教授許明倫說明,咀嚼的動作能刺激海馬迴,維持認知功能,提高空間記憶,如果能維持咀嚼和吞嚥的相關能力,將可減少認知功能退化,如延緩失智症發生。 當長輩有吞嚥困難時,照護者通常就會以粥品或營養補充品等流質食物代替,卻可能會促使「加速老化」。若要多促進咀嚼能力,食物製作就必須調整質地黏稠度,攪打泥狀是最常見的方式,但不僅不美觀也影響食慾,自備泥狀餐食的營養也不一定足量,備餐辛苦、用餐者也會漸漸失去飲食樂趣與慾望,落入越不吃越退化的惡性循環。 銀髮長者有需求就有市場 粗估500 億商機但觀望者仍多? 專為不同咀嚼吞嚥程度來設計成不同質地調整的餐食,將對於超高齡社會的飲食生活更有幫助。2007 年就進入「超高齡社會」的日本就發展出「介護食品」這個特殊食品類別來輔助長者飲食,而2016 年行政院農業委員會(今農業部)也觀察到這個趨勢,委託財團法人食品工業發展研究所(簡稱食品所)執行「銀髮友善食品評選」,並在2019 年推出「Eatender 標誌」與「質地友善標示」,2020 年再依照食品質地區分為「容易咀嚼、舌頭壓碎、牙齦咀嚼、無須咀嚼」4 種規格。 根據食品所推估,以65 歲(含)以上人口為基礎,區分牙口能力、接受銀髮友善食品比例及使用頻率保守估計,2025 年銀髮友善食品潛在市場約506 億元,2030 年可望超過600 億元規模。但是即使市場預估有如此大的發展潛力規模,看似新藍海、但投入者卻還不夠多。食品所所長廖啓成也坦言「業者還是有點觀望。」許多食品公司仍擔心市場規模不夠大,投入開發不划算。 根據《食力》採訪已投入開發的食品廠商綜合意見,技術門檻高、研發與生產成本高、銷售通路不易建立,市場仍在發展中風險大等都是問題。「但我們的調查顯示,銀髮食品市場其實正在成長,而且未來需求只會越來越高。」廖啓成認為,業者若能掌握市場趨勢,並透過科學方法確保產品品質,即使現行投入成本高,未來仍將有龐大銷售成長空間… 閱讀完整內容