陳德星堂、陳天來故居、霞海城隍廟

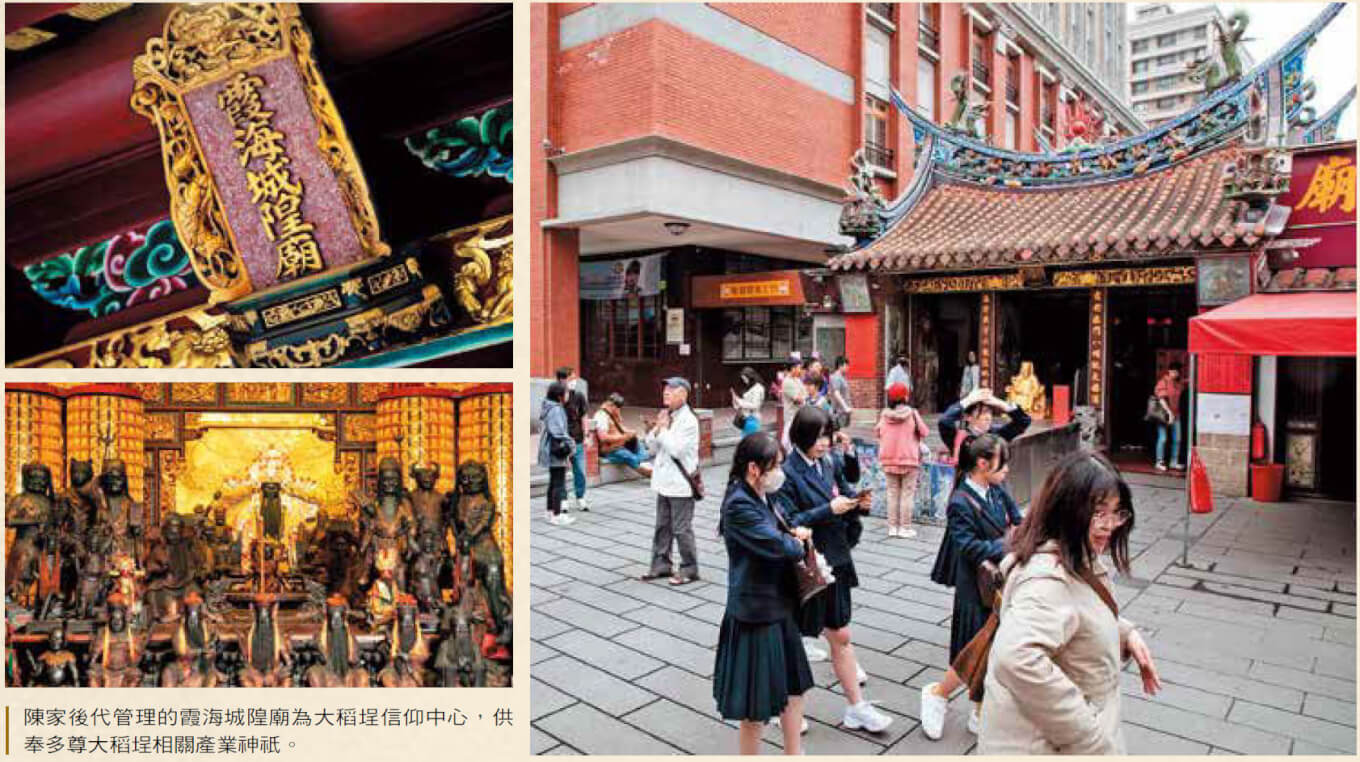

文/游筱燕 攝影/陳俊松 二○二三年適逢大稻埕一七○周年,「大稻埕國際老街文化節」歡慶活動十一月剛結束,一系列採點活動,訴說大稻埕周圍開墾與「陳家人」超越百年的緣分。 一八六二年,隨著滬尾開港,外國洋行進駐,大稻埕取代艋舺成為南北貨、茶葉集散地;在此居住的陳家人也慢慢累積財富,建設蓋房,在大稻埕周邊留下許多珍貴的歷史記憶。知名的歷史建築包括陳德星堂的發起者陳悅記老師府,早年的大稻埕茶葉大亨陳天來故居,現在的台北故事館,曾經是茶葉鉅子陳朝駿的別莊,大稻埕信仰中心台北霞海城隍廟,甚至台北孔廟,都是由陳悅記後人陳培根所捐的地。

陳德星堂

經典祭祀建築 保留豐富文物 蓬萊小學旁的陳氏大宗祠「陳德星堂」,不僅是陳家人的心靈依歸,更是台北開拓史的一頁歷史,記錄著十九世紀中葉迄二十世紀初期台灣木造祠堂的建築技術與傳統人文脈絡,是北台灣保存最完整且循古禮的宗祠祭祀殿堂。 從平陽街上入口踏進陳德星堂,雕樑畫柱的古蹟建築把時空拉往百年以前,而一陣幼童嬉鬧聲,很快地將時代感抽回。財團法人陳德星堂董事長、良茂建設董事長陳春銅娓娓道來,原來這裡還有一所德星幼兒園,其前身為一九一七年( 大正六年)的愛育幼稚園, 後因二戰停辦,一九五五年復辦,是台北市唯一設置在百年古蹟內的幼兒園。 清光緒十八年( 一八九二年),陳德星堂原建於台北城內文武街文廟( 今北一女)之東,與板橋林家的林氏宗祠相鄰。一九一一年,日人擬建台灣總督府,徵用祠堂用地,以大稻埕下奎府町陸軍用地互換(即今堂址),並在一九一四年完工。 center>

▲良茂建設董事長陳春銅為現任陳德星堂董事長,出錢出力維護、修復祠堂古蹟。

陳天來故居

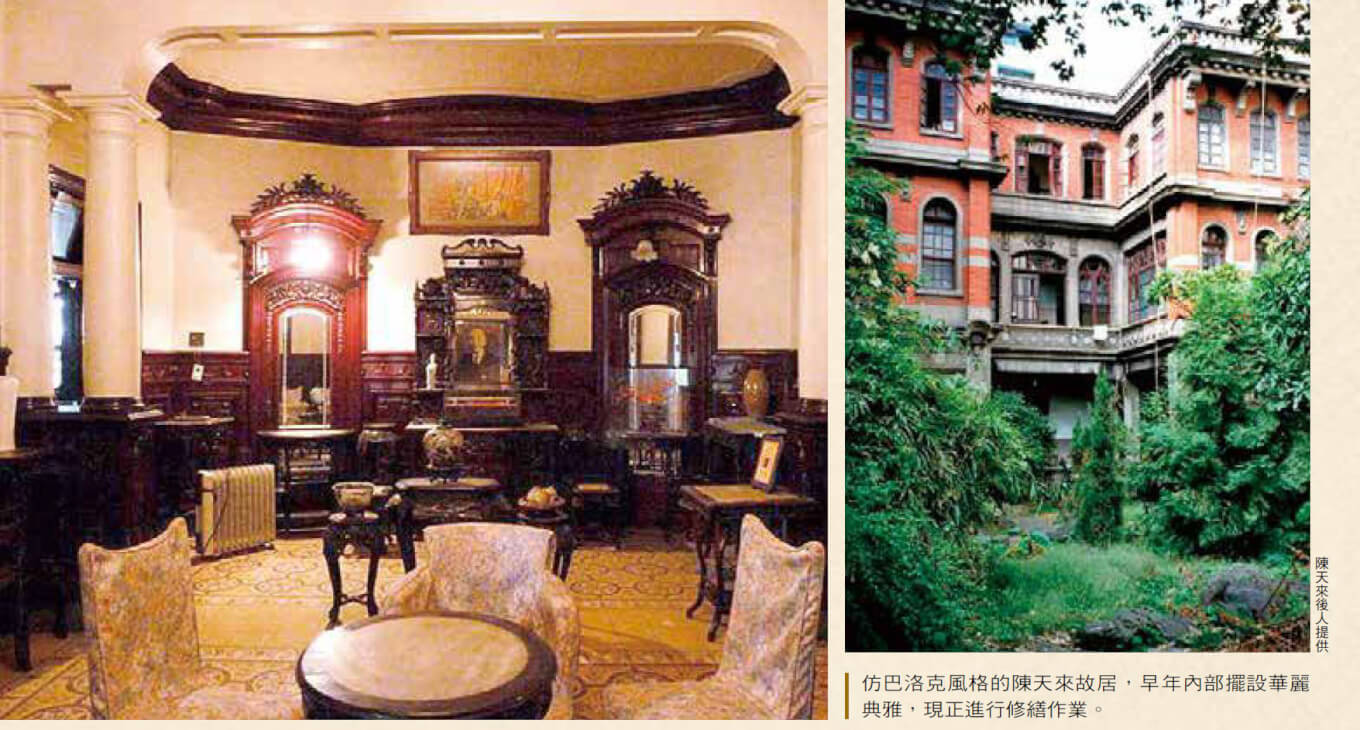

昔日商賈招待所 修復動起來 採訪陳德星堂這天,恰好碰上陳天來後人因整修老宅,捧著祖先牌位,暫寄宗祠,更可見陳德星堂之於陳家人的心靈依託地位。 從事茶葉貿易的商賈陳天來,於貴德街七十三號創立錦記茶行,並投資經營娛樂事業如蓬萊閣、第一劇場、永樂座,更曾任陳德星堂敦睦會長、台北茶商公會會長,是當時知名的大稻埕茶葉大亨及慈善家。 這棟仿巴洛克風格的白色三層樓建築物興建於一九二○年,一樓為交易空間,二樓為茶商招待所,三樓為住家之用。外觀採歐式古典立柱、弧狀裝飾山牆、圓形拱門和拱窗、泥塑雕飾、花瓶欄杆及洗石立面,氣派華麗;內部裝潢也相當講究,後方並設有私人花園。該處也是大稻埕茶商固定聚會品茗,遠眺淡水河碼頭的招待所,名聞遐邇,見證大稻埕二十世紀上半葉風華歲月。 陳天來後人陳守源表示,故居說要修復已經超過三十年,但是上億元的修復金額龐大,加上家族之前還有人住在裡頭,遲遲沒有進展。直到四年前台北市文化局積極鼓勵及補助下,最近才開始動起來。剛開始家族傷神要如何安置神明和祖先牌位,「感激陳春銅董事長一口答應,德星堂是陳家人的老家,回到老家很安心。」他指出,待故居修繕完畢,會招商開放經營,展現出阿公家最美好的面貌讓大家參觀。