航空幕後窺秘

在高空中,食物為什麼會走味?航空公司如何透過精密運作與服務,照顧乘客的味蕾與安全?本期跟著《alive》直擊航空幕後,滿足你對於搭乘飛機的好奇心,以及飛航過程的各種秘密。 文字‧柯曉翔 攝影‧石吉弘 無塵室級門禁、餐食八分熟急凍科學空廚拯救 三成消失味覺

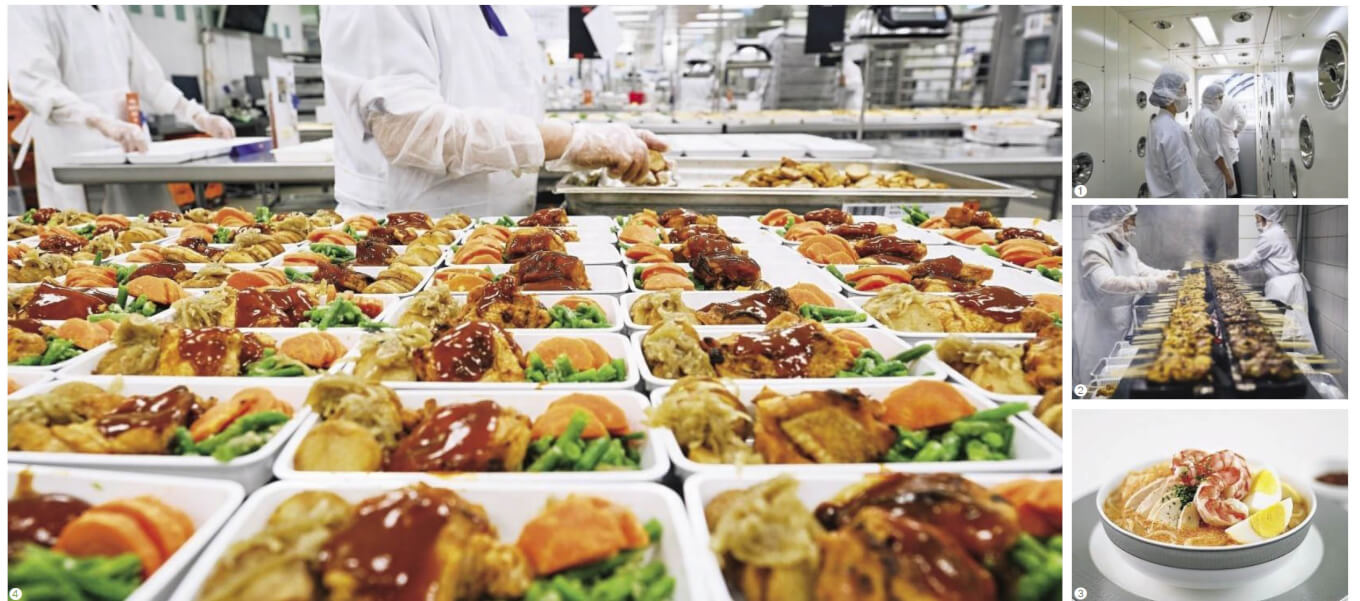

這是一場克服三萬五千英呎高空環境限制的飲食挑戰賽。遵循嚴格製程的飛機餐,是全世界最精準的餐點之一。與時間賽跑,對重量、溫度錙銖必較。航空公司絞盡腦汁──如何在高空中餵飽乘客,並維持餐食的美味。 《alive》採訪團隊前進新加坡,深入食品產業與航站服務業者新翔集團(SATS)位於樟宜機場的空中廚房,獨家直擊從烹調、急速冷藏、分裝到擺盤等飛機餐背後精密供應鏈。這裡每天平均生產四萬五千份餐點,提供從樟宜機場起飛、超過一百班新加坡航空航班。 進入空廚前,我們必須脫掉手錶、移除耳環,穿著防塵衣,套上口罩與髮網, 以鞋套包覆鞋子,全身包得密不通風,依序通過空氣浴塵室(Air Shower)。大約十秒鐘,風孔送出強力空氣,掃蕩防塵衣上的灰塵、毛屑與頭髮。連隨身包都帶不進去,嚴格程度更甚於機場安檢,確保進入空廚的每個人,不會為餐食帶來一丁點汙染。 十四間廚房中,涵蓋西式、中式、印度、韓國與馬來西亞等不同菜系。廚房氣氛肅穆,廚師們的雙手如機器般規律運作。自動歐姆蛋捲機不停在煎鍋灑油與打蛋,三位廚師分別負責搖鍋、翻面或擺盤,動作俐落,不浪費多餘時間。在八小時內,產出六千至八千個蛋捲。 模擬機艙 看壓力如何改變食物 味覺,是飛機餐面臨的第一道挑戰。機艙內,由於空氣加壓且乾燥,讓乘客嗅覺變得遲鈍,味覺亦失去約三成的感知能力。「若是地面一般餐食,送至機艙會變得味道不夠。」新翔集團餐飲研發主廚韓法光解釋,「因此我們多添加約百分之十至十五的調味。」空中廚房設有模擬機艙,可精確知道機艙壓力是如何改變食物的氣味與味道,藉此調整餐點。 空中廚房像座講究精準的科學實驗室。韓法光隨身攜帶溫度計,放在廚師白袍口袋。烹調過程中,冷食必須維持攝氏五度以下,熱食則須高於六十二度,避免細菌孳生。 不同於地面餐點,飛機餐無法烹調完即刻上桌,通常烹調約至八成熟後,急速冷藏至攝氏五度以下。直到送至航班、乘客用餐前,再重新加熱。 在密閉機艙,飛機餐品項也成了一大考驗。氣味重的食物不行,例如起司鍋;口感嚴重變形的食物不適合,例如油炸食物、肉質太細緻的比目魚;恐孳生細菌的生食也不行,但若為檸汁醃生魚(Ceviche), 因為醃漬過,則可上機。 幸好,我們還有新加坡沙嗲可以吃。空中廚房有獨立沙嗲房,兩位廚師不停翻動雞、羊與牛肉等三種沙嗲,每天大約產出一萬至一萬兩千支,送至高空。特別的是,沙嗲用的是炭火燒烤而成,保有炭火香氣。 航空公司嘗試對飛機餐變出更多花樣。「我們希望更客製化。無論想履行健康飲食,或嘗試精緻餐飲(Fine Dining)的旅客,都可以各取所好。」新加坡航空客戶服務與設計分區副總裁黃碧瑜說。例如水果什錦燕麥粥、甜玉米椰汁糕,或由米其林星級主廚顧問團設計的餐點,都讓飛機餐的種類越來越多元。 精密生產線

1空中廚房控管嚴格,要踏入一步,得先經過空氣浴塵室。2雖然空廚使用大量自動化設備,但在沙嗲房,還是由人力掌廚確保沙嗲的美味與香氣。3新加坡航空端出本土美食「新加坡叻沙」,乘客可以在搭機前預選主菜。4相較於商務艙與頭等艙空服員依前菜、麵包、主菜與甜點依序上菜,經濟艙餐點是同批加熱。

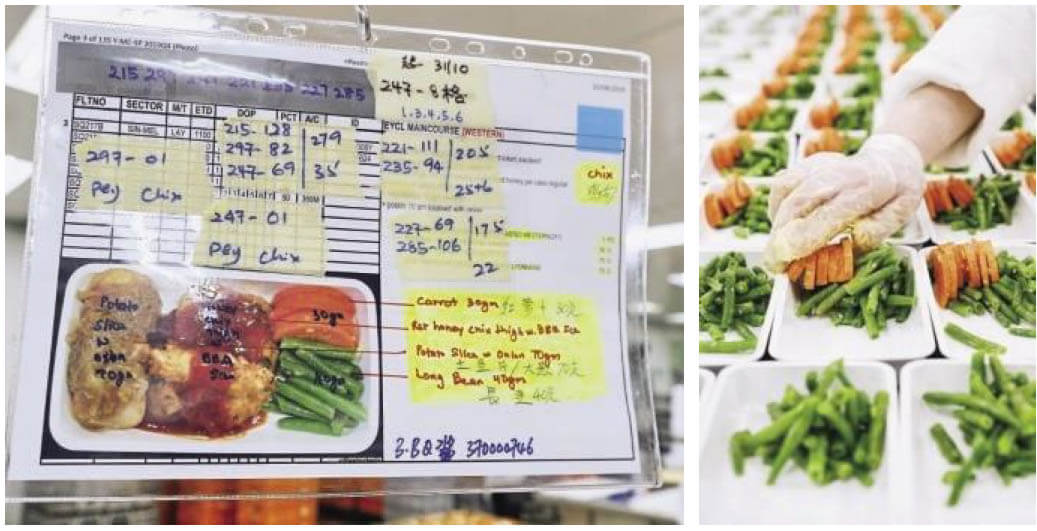

(左)餐盤食材重量嚴格規定,例如紅蘿蔔30克、長豆40克。(右)分裝不得隨意,一是符合重量規定,二是講求時間效率。