隨著氣候變遷加劇,各國積極推動能源轉型與綠能科技發展。透過創新技術、政策引導、智慧能源管理與區域合作,提升能源效率、降低碳排,打造永續智慧城市,重塑全球能源版圖。 文■郭儀蕙 圖■達志影像 隨著全球氣候變遷情況日益嚴峻,各國皆已迫在眉睫,開始積極尋找低碳與永續發展新解方,並全力投入能源轉型。傳統石化燃料雖然長期支撐全球產業與經濟發展,卻導致溫室氣體排放、環境汙染與資源枯竭等問題。因此綠色能源(Green Energy)與創新智慧科技結合,已成為各國推動能源轉型與未來產業發展關鍵方向。

▲隨著全球氣候變遷日益嚴峻,各國開始積極尋找低碳與永續發展新解方,並全力投入能源轉型。

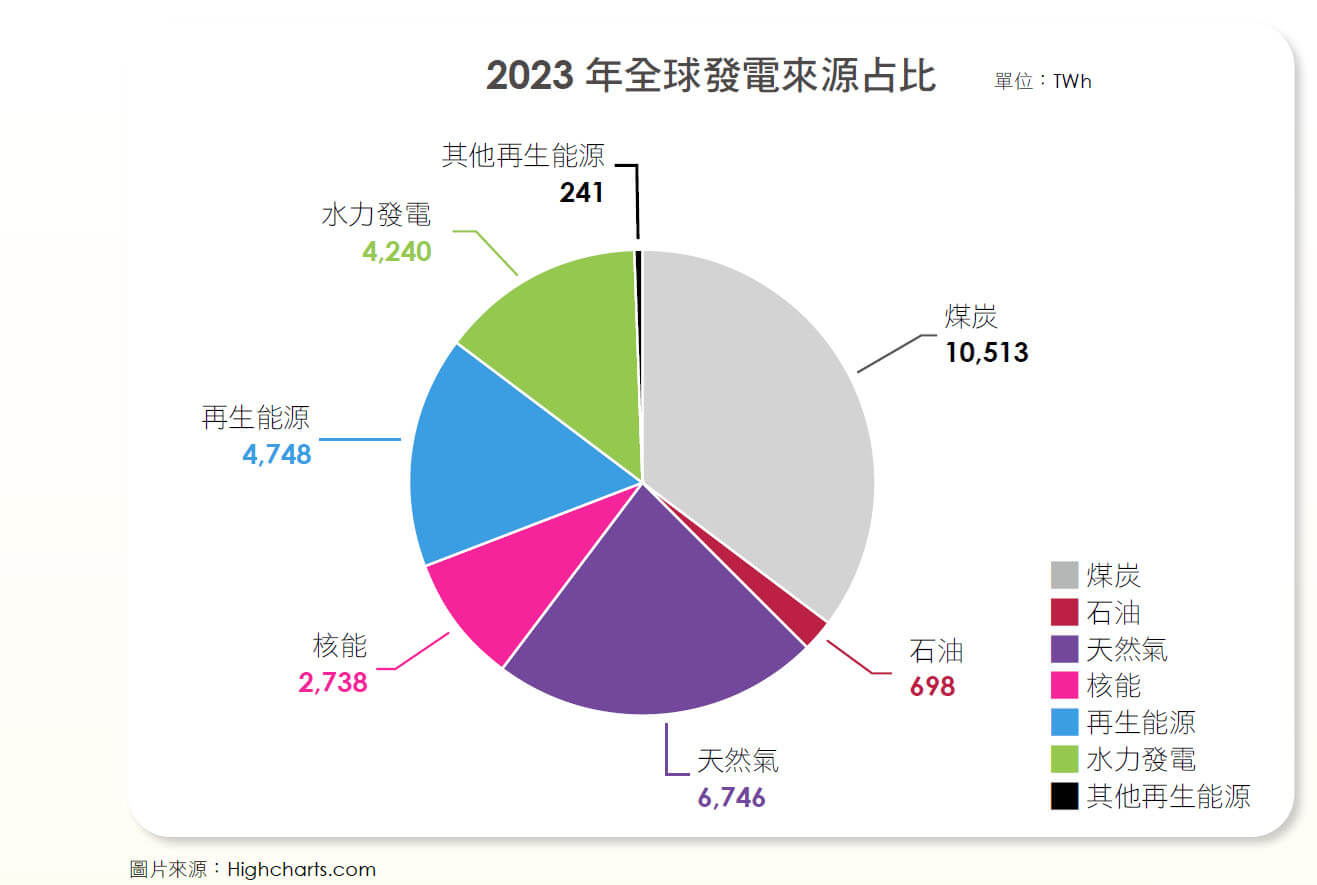

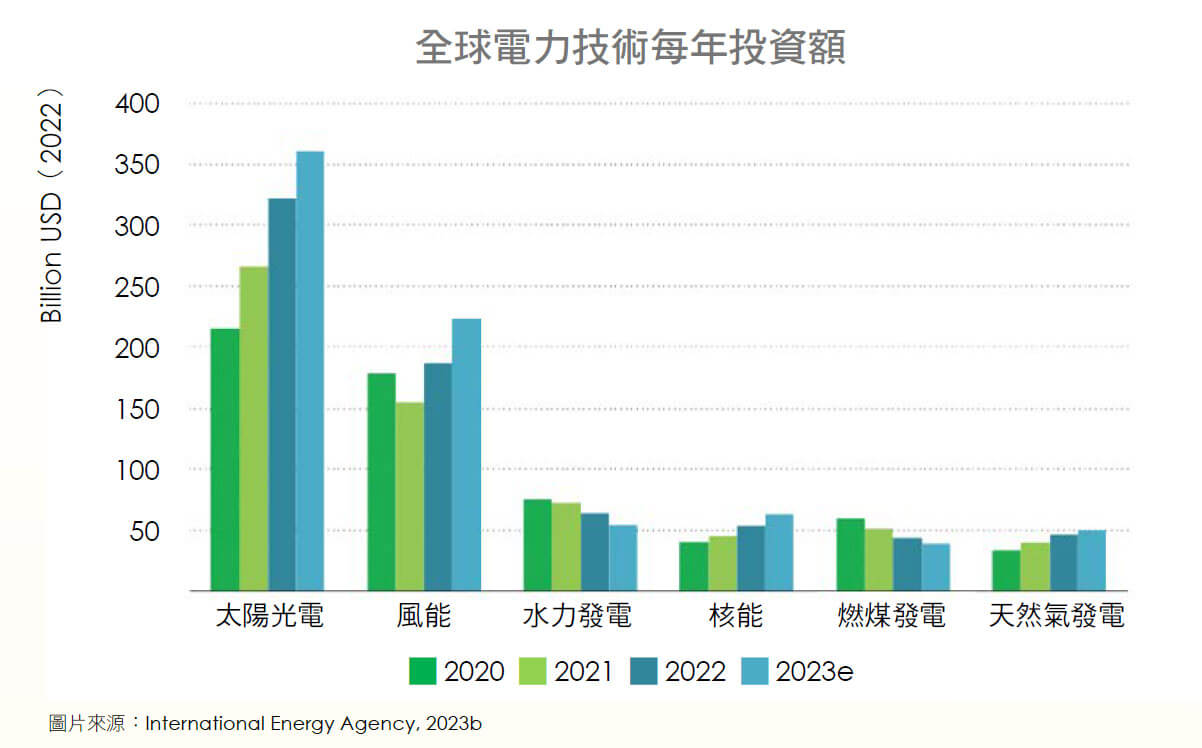

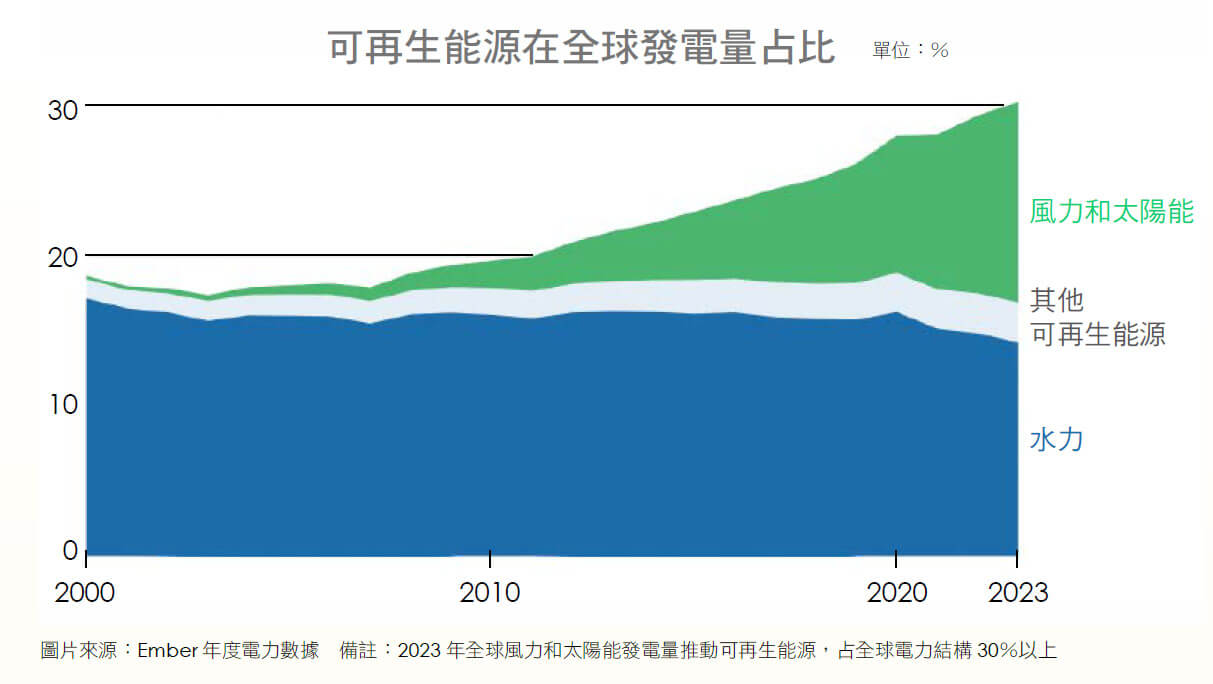

根據聯合國「綠色經濟計畫」(Green Economy Initiative)建議,若每年以GDP 的1.25%投入能源效率與再生能源,將可使全球初級能源使用在2020 年減少約9%,至2050 年約可減少50%。而依據國際能源總署(The International Energy Agency,簡稱IEA)調查統計,全球能源需求在未來20 年將持續增長,由各國設定的「碳中和(Net Zero)」目標也將加速促進能源產業創新發展,像是太陽能、風能與氫能等綠色能源技術不斷突破,加上智慧電網(Smart Grid)、人工智慧(AI)能源管理系統與儲能技術飛速發展,將大幅提升能源利用效率,朝智慧化邁進。

▲丹麥是全球風能發展領導者,持續擴大對於離岸風電與氫能領域投資,以加速丹麥綠色轉型。

在全球同步邁向淨零碳排必然趨勢下,部分先進國家率先實施綠能政策並取得顯著成效。例如:丹麥、德國與澳大利亞等,透過創新技術與積極政策來推動綠能產業智慧轉型,並為全球政府與產業提供重要參考模式。這些國家的成功,主要是來自於政策引導、技術創新與社會積極參與等關鍵因素。 丹麥是全球風能發展領導者,早在1970 年代便已開始啟動能源轉型,其在離岸風電領域更是處於領先發展地位。至2024 年風能已占丹麥總電力生產的約50%,並計劃將在2030年前達到100%再生能源發電。憑藉著豐富的風能資源、穩定的政策支持及先進的技術,丹麥成為全球風電產業重鎮,也吸引為數不少國際能源企業如TotalEnergies 和Ørsted 進行大規模投資。丹麥的離岸風電項目,凸顯離岸風能在未來能源結構核心地位。這些項目不僅有助於實現區域能源結構綠色轉型,還將進一步推動歐洲能源安全與減碳排目標落實。

▲丹麥是全球風能發展領導者,持續擴大對於離岸風電與氫能領域投資,以加速丹麥綠色轉型。

根據丹麥氣候能源部及財經新聞媒體於2025 年1 月31 日的報導,針對丹麥離岸風電、氫能發展面臨挑戰,丹麥氣候、能源與公用事業部長Lars Aagaard 宣布,丹麥政府將擴大對離岸風電與氫能領域的投資,以因應全球能源轉型挑戰,並加速丹麥綠色轉型。該項計畫將重啟丹麥大規模離岸風電項目,並為綠色氫能開創新商機。 由於丹麥政府考量缺乏國家補助難以吸引競標者,因此將重啟大型離岸風電計畫,推動2 至3GW 離岸風電標案,並將提供更有吸引力的條件,包括提供國家補助與更靈活的競標條件,以吸引更多投資者參與。 在綠氫方面,丹麥政府仍致力建設從丹麥至德國的氫氣運輸管道,但將採取分階段策略,計劃投入數十億丹麥克朗(約1 億4,520 萬美元),加快建設氫能輸送基礎設施。丹麥政府提供 75 億丹麥克朗(約10 億8,941萬美元)貸款擔保,並在未來30 年內將補貼約80 億丹麥克朗(約11 億6,204 萬美元),以確保項目能順利運作推動。

臺灣積極推動綠能轉型,聚焦風能、太陽能、氫能與智慧電網技術,邁向2050 淨零排放目標。

大舉挹資 德國打造氫氣核心網路 德國從1990年代起開始推動能源轉型政策(Energiewende),目標是逐步淘汰核能與化石燃料及發展再生能源。德國政府計劃在2030年將可再生能源發電比例提高至80%以上,主要是透過增加風能和太陽能裝機容量,以實現減少對煤炭發電的依賴。也計劃在2038 年前逐步淘汰煤炭發電,並在2045 年達到「碳中和」目標。然而再生能源的間歇性特質對於電網穩定性構成挑戰。為達到平衡供需,德國需再擴大儲能設施如鋰電池和抽水蓄能電站,以儲存過剩的再生能源,在需求高峰時釋放,以平衡電網負載。此外,智慧電網技術應用也至關重要,透過即時數據分析與人工智慧(AI)技術,動態調整電力供應,以優化能源分配。 為促使能源轉型,德國將投資200億歐元建造近1 萬公里長的氫氣網路。氫氣核心網路包括未來氫運輸與進口基礎設施最重要線路。該計畫預定持續到2032 年,且各類項目可在2037 年前獲得資助,以減輕業者融資負擔。 雖然德國政府大力推動儲能技術、智慧電網與氫能發展,但再生能源的波動性,使其在短期內仍難以擔當穩定電力供應的重任。從中長期來看,綠氫的國內產能也還無法填補能源缺口,因此仍需依賴進口能源,無疑加劇製造業能源供應的不確定性及推高能源價格,進而干擾產業投資布局。

❶為促使能源轉型,德國將投資200 億歐元建造近1 萬公里長的氫氣網路,包括未來氫運輸與進口基礎設施最重要線路。 ❷為完善全國電網建設,澳洲必須在2050 年前逐步布建近1 萬公里的輸電線路,以順利供輸電源及打造強韌電網。

地廣人稀日照充足的澳洲,是全球太陽能板安裝率最高的國家,目前每3 戶家庭,就有1 戶裝設太陽能板發電。為發展澳洲本土的太陽光電供應鏈,澳洲政府宣布研擬「太陽能射日計畫」(Solar Sunshot),提撥10 億澳元(約6 億3,000 萬美元)協助國內太陽能板生產,以扶持再生能源發展。根據澳洲能源市場調度中心(Australian Energy Market Operator,簡稱AEMO) 於2023 年6 月發布的整合系統規畫(Integrated System Plan,簡稱ISP),澳洲未來25 年能源發展,主要目標包括逐步淘汰燃煤發電廠及大規模發展再生能源與儲能輸電建設等,以實現「電力路徑淨零藍圖」。

目前澳洲正陸續關閉燃煤發電廠,預計將在2040 年前全數完成關閉。此外,也將大幅增加再生能源裝置容量,包括電網級太陽光電和風電,以及分散型太陽光電。預計至2050 年電網級再生能源將成長6 倍,從目前的21GW 增加到127GW;分散型太陽光電將成長4 倍,從21GW 增加到86GW。天然氣發電裝置容量也將從目前的11.5GW 增加到15GW,以補足再生能源的間歇性,成為穩定的備用電力。 為因應再生能源大幅發展,澳洲的儲能系統容量預計將在2050 年從目前的3GW 增加到49GW,成長近16倍。儲能發展與再生能源、輸電網路建設相結合,以確保電力供應的可靠性。由於澳洲國土廣闊,因此為完善全國電網建設,必須在2050 年前逐步布建近1 萬公里的輸電線路,以順利供輸電源及打造強韌電網,朝全方位能源轉型邁進。

▲近年臺灣在綠能發展取得顯著成績,例如:離岸風電技術突破、太陽能發電量大幅成長及綠能供應鏈逐步建立。

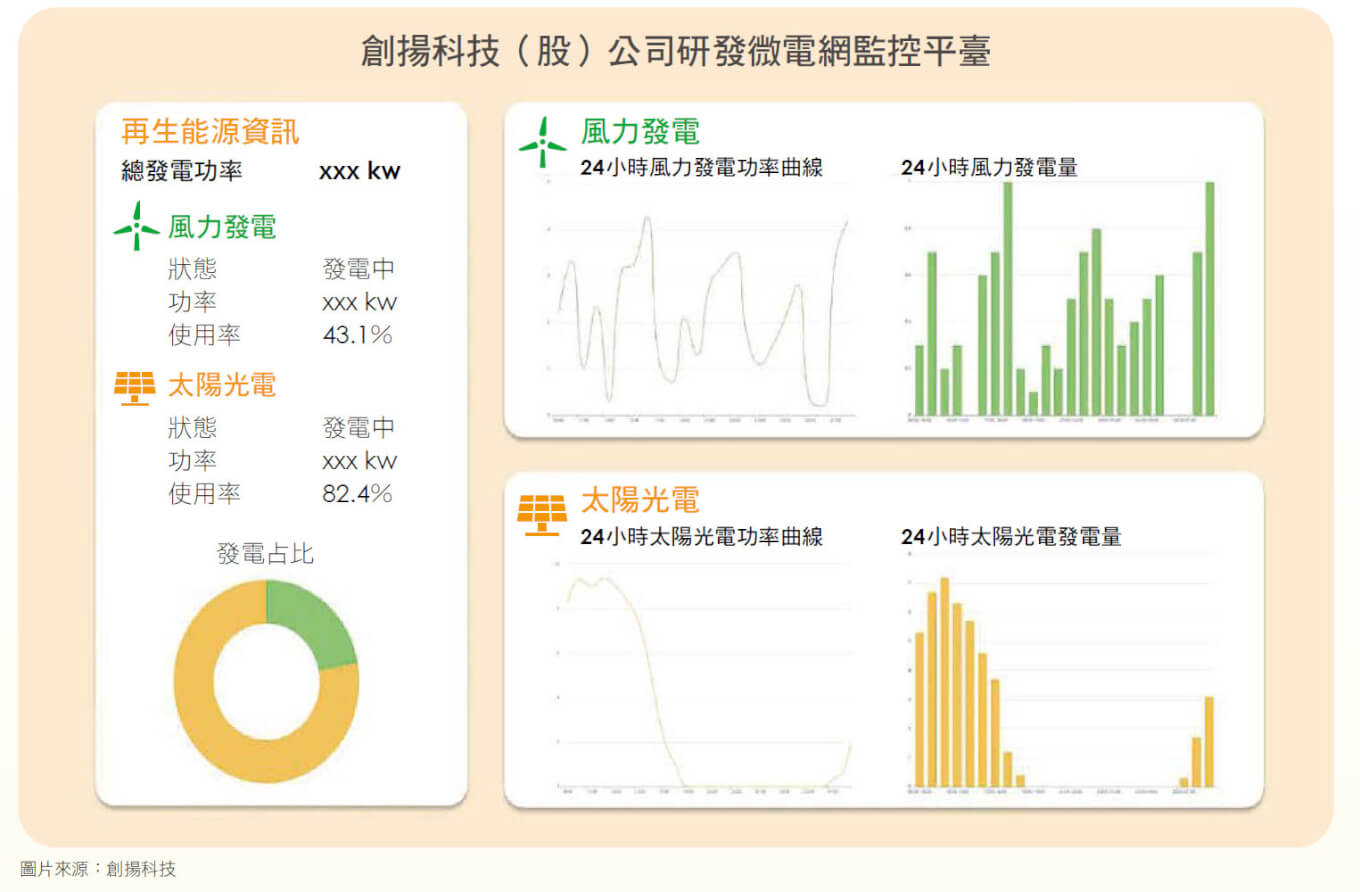

臺灣是高度依賴進口能源國家,約有98%能源仰賴進口,為確保能源自主性並減少碳排,臺灣政府積極推動綠能轉型,以風能、太陽能、氫能與智慧電網等技術為核心,邁向2050 年淨零排放目標。近年臺灣在綠能發展取得顯著成績,例如:離岸風電技術突破、太陽能發電量大幅成長及綠能供應鏈逐步建立。 行政院於2016年10月通過「綠能科技產業創新推動方案」,而肩負臺灣綠能產業發展使命的「沙崙智慧綠能科學城」則在2019年底由「綠能科技示範場域」率先正式啟用。為臺灣躋身亞洲綠能高階技術研發及測試驗證中心,奠定產業發展核心基石。 臺灣擁有充足日照資源,適合發展太陽能光電(Photovoltaic, 簡稱PV)。臺灣政府透過補助與法規鬆綁,鼓勵工廠、住宅、學校安裝太陽能板,並利用漁電共生及農電共生模式發展地面型太陽能,預期於2025年達到20GW 太陽能發電容量。臺灣還擁有世界級的離岸風場,至2023 年底風力發電裝置容量已突破8GW,預計至2025年達到15GW。氫能與儲能技術則是未來能源轉型重要關鍵,目前仍以藍氫(天然氣製氫)為主,未來則將發展綠氫(再生能源製氫)。台灣電力公司正推動智慧電網與儲能系統,目標2025年建置590MW儲能設備,以提升電網穩定性。 臺灣的電網仍以集中式火力發電為主,待再生能源併網後,需加強智慧電網管理以確保供電穩定。臺灣產業對於智慧電網與能源管理系統應用仍處於初步階段,未來必需加強人工智慧技術與數據分析在能源領域的應用。

閱讀完整內容本文摘錄自

迎向碳中和 全球力拚能源轉型綠能科技驅動未來發展

《經貿透視》

2025/4月 第665期

相關