休愈多,加班反而變多?

整理.撰文|尤韻蓉 編輯|邵蓓宣 根據數據分析平台《網路溫度計》在2023年調查,網友對於周休3日的看法,熱議話題前幾名包含工作生活可達平衡、不適用所有行業等,第五名則是「工時拉長更難下班」,網友擔憂多休一天變相讓其他4天的工作量增加,留言「有用嗎還是要加班」、「休愈多,加班天數愈多」等。 工時縮短事情會做不完嗎?2022年非營利組織4 Days Week Global與劍橋大學(University of Cambridge)、牛津大學(University of Oxford)等學校合作,針對英國73間企業進行周休3日的實驗,發現員工效率不減反增,他們表示自己更謹慎使用工時,不再每場會議都照單全收。日本微軟(Microsoft)在2019年推動同樣的制度,效率提升40%,其中一個做法是將會議時間減半、要員工減少email往來,多在協作軟體上溝通。

事情太多做不完?避開急事當要事、一心多用 這些實驗提醒我們:事情不是一定做不完,而是需要調整習慣的工作方式。與其擔心時間不夠,不如先問自己,為什麼這麼忙碌?《怦然心動的工作整理魔法》提到3種常讓人陷入「瞎忙」狀態的陷阱,分別是過度贏取、把急事當要事,以及一心多用。 過度贏取(overearning)指的是,人們一旦開始投入,就會想要多做一點,即使早就超出原本的目標。《心理科學》(Psychological Science)做過一項實驗:讓受試者聽音樂放鬆,但可以中斷享受、按下按鈕,換取刺耳聲音與一塊巧克力作為報酬,結束後會給他們時間吃掉巧克力,如果沒吃完就會被收走。受試者事前平均預估自己只會吃3.75塊巧克力,但開始實驗時,他們平均拿了10.74塊,但吃的量連5塊都不到,也就是說他們拿了遠超過自己需要的量,還犧牲聽音樂的時間。這種心理也常發生在工作中,為了獲得獎勵做更多事,反而偏離目標。 第二個陷阱是把急事當要事。急迫但不重要的事情占據人們的行事曆,例如突如其來的電話、會議邀請、請你幫忙看一下的文件等。《怦然心動的工作整理魔法》解釋人們傾向優先做這些事,原因是重要的事情比較難做,急迫的事更快得到回報。一整天下來,感覺很忙,但真正有價值的工作,卻被壓在待辦清單最底下。 最後一個是一心多用的陷阱。很多人以為自己能同時處理很多事,但實際上,大腦只是在快速切換注意力,這種切換會消耗認知資源、降低工作品質,也讓人更容易犯錯與疲憊不堪。

承認時間有限,接工作前先盤算重要性 要避免掉入這些陷阱,人們應該重新檢視自己的工作量、找出真正重要的工作。《怦然心動的工作整理魔法》建議工作者,把固定要做的工作記錄下來,分成3類(參照下圖表),分別是核心工作、專案工作、發展性工作,接著逐一檢視每個類別裡的工作項目,思考這些事情對自己的職涯目標有幫助嗎?能讓自己提升能力或者得到成就感嗎?這能幫助人們停下來思考自己在做的事情,到底值不值得。假如現在在做的工作回答不了這幾個問題,就要考慮停掉。

除了找出有意義的工作外,《慢速工作力》指出,工作者也要刻意減少工作量。我們必須承認時間有限,且每接下一個新任務,都會伴隨其他的事情,像是開會討論、進度報告、窗口對接等,因此需要適時說「不」。書中建議從3個層級限制工作量,想像一個三角形,最上層是工作的大方向,也就是你的使命,是指支配職業生活的持續性目標,中間是達成使命的方法,書中稱作專案,例如製作年度報告、撰寫企畫書等,最底層是每日做的工作。 作者卡爾.紐波特(Cal Newport)建議,我們需要減少使命,也就是限制自己的工作目標,這考驗到人們取捨的能力,因為我們容易不知不覺中接下新的任務與目標,比如公司創辦人會發現隨著公司擴張,他不只需要維持營收、培訓員工,還要找出第二成長曲線等,不過一個人能做的事有限,2∼3個目標就差不多。

別只說很忙,量化工作時間,更容易推掉不重要的事 我們還需要減少專案,以及在限制每天的工作量,一天完成一件主要的事情就好。不過很多時候,工作者聽命行事,上級交代的事情就是那麼多,要怎麼停掉?紐波特建議,如果你只是告訴對方自己很忙,恐怕難以說服他們,要實際計算你的工作量、工作時間,也可以把自己的任務放在協作軟體,讓大家可以看到,像是放在Trello、Google Calendar上,跟對方溝通時,明確講出量化指標,例如「至少在未來2周,我沒有足夠長的空檔來做這樣的工作,在此同時,我還有另外5項專案要進行。」這樣的方式,會讓別人比較難反駁。

閱讀完整內容本文摘錄自

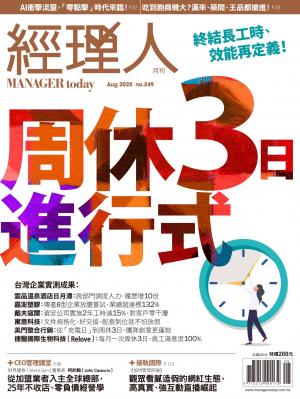

擺脫3種「瞎忙」陷阱,為周休3日調整新工作節奏

經理人月刊

2025/8月 第249期

相關