現場告白/飼料桶太乾淨、災損產量少……都遭政府質疑養假的

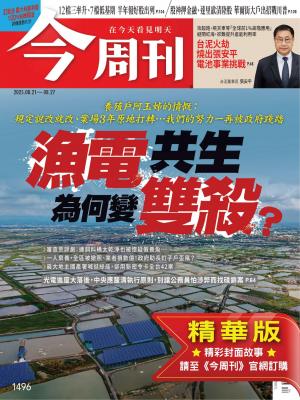

政府以保護農業為名,處處設防光電業者,對漁電案場設下重重限制,但執行規則反覆、勘查極盡所能刁難,反倒讓第一線漁民背負更多壓力和不平。 撰文‧陳燕珩 漁村人口老化,缺乏資源轉型,極端氣候頻繁釀災,連年暴跌的產量,讓台灣養殖環境愈發艱困。五年前,政府力推漁電共生,讓老中青三代漁民看到轉機,他們與業者合作,努力配合政策;但走到現在,感覺被政府「丟包」的漁民,只有滿腹的不平與怨氣。 今年夏天,《今周刊》前往嘉南地區,走進各個魚塭聽取漁民的心聲。原來在他們眼中,加入漁電共生後,影響原有養殖環境、不斷干擾漁民作業的元凶,從來就不是光電板,而是政府的刁難心態,以及一項項與現實脫節的要求。以下是他們的無奈告白:

坐辦公室的人不知甘苦,來到現場挑東挑西——台南七股漁民秋凉姊 我做養殖業四十年了,換過二、三十個物種,現在主要養黃金鯧、龍虎斑。養魚養蝦要看時節,養得起來就養,不行就換別種,每年產量也不一定,漁民就是看天吃飯。 現在我們做漁電共生,政府說不能隨便停養,但我們本來就會整池、輪養、調節水質,怎麼可能不間斷?講給鬼聽。 這些坐辦公室的人實在很外行,不知道養殖第一線的甘苦,我們會遇到天災、病變,也要隨市場狀況調整,這些都要考慮。如果一種魚今年價錢不好,養了也沒人要買,為什麼不能換別種,硬是養下去,光是漁民付出的成本,就比收入還高了,難道政府要補我錢嗎? 我們做養殖那麼久了,以前政府從來沒在管,現在做漁電,突然限制那麼多,養魚哪有在照計畫書養的,公務員都是死頭殼(死腦筋)! 我的魚塭架起光電板兩年,農業局的人來看了六、七次,實在很煩。上次來說我的飼料桶太乾淨,看起來像沒有在養,我很生氣,那個飼料油油的,我把它清乾淨,還沒倒新的進去,這樣也要被懷疑? 勘查的人還說我的水車數量太少,奇怪欸,一台水車要幾萬元,發電不用錢嗎?本來夠用就好,他們又不是實際養殖的人,懂個芋頭番薯啦!每次來看都有各種理由,挑東挑西,現場明明就看到那麼多魚,還要說我們養假的,到底在幹麼! 我今年六十九歲了,每天早上六點就來魚塭,工作到傍晚才回家,我跟兒子找了一個工人,三人看顧這裡十三甲的池子。做這行那麼久,因為加入漁電共生,就要被人家汙名化,被當作賊一樣,真的想不通。

村民對漁電接受度很高,案場等兩年都沒過——嘉義布袋漁民小天 這幾年因為極端氣候,天氣太熱,動不動就下豪大雨,對養殖環境愈來愈不利。漁民常常因為颱風或水災,辛苦一整年的收益都沒了,甚至還會虧損,需要一直靠政府補助;但是長期來看,這不是辦法,對國家也是一種負擔。 我們家從阿公那代就在養殖,近幾年很多像我一樣的養殖第三代,很願意回家鄉發展。當初會想做漁電共生,就是因為看到光電的好處,其實光電板的遮蔽對某些物種養殖有利,可以幫忙降溫;同時,漁民還能有一筆固定租金收益,等於是保底收入,我們村落對漁電接受度很高。 如果政策規畫得好,可以讓光電業者的資源進來,把整個養殖產業扶植起來,改善漁業環境,政府也能少發一點補助,應該會是三方互惠。 但現在,一切都跟想像不一樣,政府端出各種法規限制,變來變去,讓很多案子無法推進。我們參與的案場推了兩年多,連開頭第一關都還沒過,漁民失去耐心,一直在問要等到什麼時候? 我覺得官員制定政策要有彈性、符合真正的養殖現況,不是只坐在辦公室憑空想像。例如養殖白蝦,以前育成率可以到九成,現在受天氣、災害、病變等影響,白蝦連續四年育成率剩兩、三成,地方農業單位要求漁電共生產量要達平均七成,非常不合理,因為光電板還沒真的進來,我們就已經達不到標準。 南部很多老漁民都養不動了,需要更多年輕人接班,其實把環境做好,養殖青年很願意返鄉,政府不應該帶頭卡案,限縮養殖產業的發展。

文蛤災損死一大片,卻被市府說產量未達標——台南七股漁民小陳 我十一年前回到台南,接手家裡的養殖事業,我會支持漁電共生,是覺得跟合作的業者簽約後,養殖戶可以減免租金,還有人出資幫忙改善和維護魚塭環境,沒什麼不好。 當初政府也說得很好聽,承諾加入漁電共生後,會幫忙養殖戶拿回被扣在地主手上的養殖登記,讓真正在養殖的人,能夠申請災損補償,享有本來就該是我們的權益。 沒想到,現在案場蓋好了,全部都變調,台南市政府改口說要經過地主同意,才能給我們養殖登記。我去問漁業署,中央只說每個縣市規範不同,彰化縣有發放,台南市不放行,這真的很奇怪,每個地方不同調,市政府不想給我們養殖登記,又一天到晚來案場挑毛病,到底想怎樣? 七股去年文蛤災損很嚴重,不管有沒有鋪上光電板,池子都死了一大片。台南市農業局來現場勘查,質疑我的產量沒有達標,那就是因為災損死掉啦,屍體都放在那裡,還說無法認定養殖事實,真的是瘋了。 已經連續三年,文蛤都因為風災歉收,政府也有發放災損補助,我們這些養殖戶,因為拿不到養殖登記,領不到補助就算了,政府還要一天到晚來盯我們,連我把文蛤殼放在岸邊也有意見,說這些是「廢棄物」不能這樣放。請問,全七股漁民都把殼放在岸邊,為什麼我不行?會不會管太多? 以前我們魚塭環境很簡陋,只要一下雨,土堤都是泥濘,現在業者幫忙整頓環境,在道路鋪上碎石,漁民都覺得很好,走起來不會塌陷。結果現在農業局也說不行,說這樣違反農業容許規定,叫業者全部拆掉。明明一直以來都是這樣鋪的,如果要移除,以後我們的土堤就會一直崩掉,真的不知道政府想怎樣。 除了這個案場的十一公頃,我在外面還有承租三十多公頃魚塭,沒有做漁電共生。在那裡,我隨便養什麼都可以,只要租金照付,隨時停養也沒人管我;但在漁電共生案場,有的沒的限制一堆,為什麼好好配合國家政策的人,反而被要求更多,這真的很雙標,根本就是擾民。 這個漁電案場落成後,經濟部、漁業署和許多養殖協會都來參觀過,甚至有國外學者來台考察,大讚這是成功的案場;來這裡工作的工人,也都覺得魚塭環境規畫得很好,但是只要講到政府,大家都直搖頭,當初承諾很好聽,現在執行起來完全不是這回事。

規定要照計畫書養殖,我覺得不合理 ——台南七股漁民家叔 我在七股有十一甲地,養殖文蛤、螃蟹、草蝦和烏魚等,四十年來,換過非常多物種。在池子架上光電板兩年多,對養殖影響不大,因為每個物種狀況不同,像文蛤比較需要陽光,適合養在沒有板子的區塊;但是草蝦、螃蟹池,如果有光電板遮蔽,有幫忙降溫的作用,可以視不同狀況調配。 政府現在要漁民照計畫書來養,我覺得不合理,養殖本來就是要看氣候、水質、物種的市場行情,隨時調整變化,怎麼可能二十年都不變。現在價錢好就養,不好寧願不要養,不然做白工,我是要虧死喔。 漁民當然希望產量愈高愈好,但現在大環境不好,天災影響很大,去年文蛤病變加上風災,養到快收成,災害一來,什麼都沒了。如果政府要硬性要求每年有多少產量,只能養哪些種類,真的很不切實際啦。

閱讀完整內容本文摘錄自

漁民控脫離現實「管太多」

今周刊

2025/8月 第1496期

相關