德鑫共用倉儲、崇越分享服務平台

魏哲家宣布台積加碼投資亞利桑那,過去對於赴美抱著「再看看」心態的中小供應商,紛紛動起來。但自己去風險大,他們找到新方法。 文—黃亦筠攝—邱劍英 三月十七日晚間,台北信義區W Hotel頂樓閉門包廂內,台積電美國廠所在的亞利桑那州州長霍布斯,帶著商務部主管,席開兩桌,宴請包括電電公會、台灣上市櫃協會新創總會等會員,席間還有美國在台協會代表。 「就是來釋出訊息:台積電來(美國)了,還加碼了,希望你們周邊支援廠、供應鏈也一起來,」一名受邀與會的半導體供應鏈高層對《天下》解讀。 時機正巧,州長來訪前一週,台積董事長魏哲家和美國總統川普,才在白宮宣布加碼投資美國一千億美元,總投資額達一六五○億,規劃總共六座先進製程、兩座先進封裝廠落地美國。 這相當於台灣高雄廠規劃先進製程、超大型晶圓廠(Mega Fab)的規模,未來五奈米以下製程,美國和台灣將成為台積先進技術的兩大製造基地。

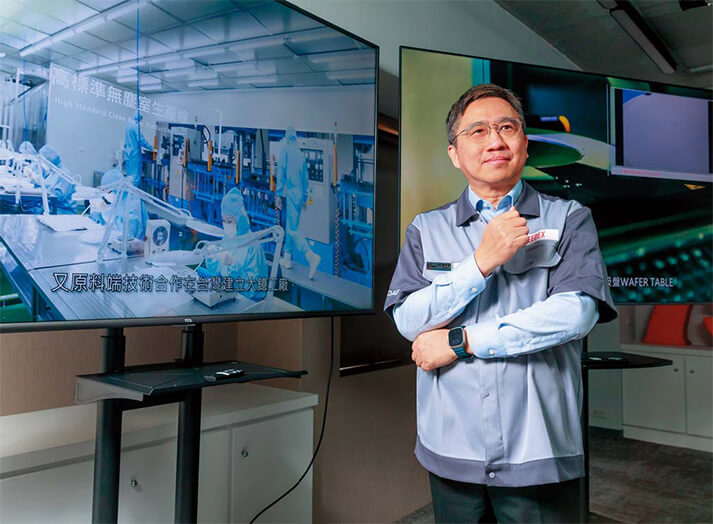

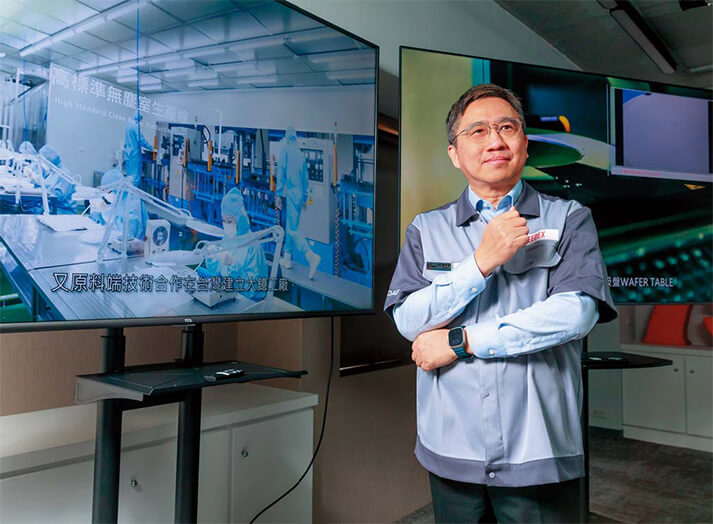

▲闕聖哲同時是意德士科技、德鑫控股董事長,希望以打群架的方式,壯大半導體供應鏈

台積供應鏈將跟著落地美國嗎?《天下》採訪數家半導體供應鏈,得出結論:規模、成本是關鍵。 二○二○年台積赴亞利桑那設廠,第一階段必須跟著晶圓廠大客戶赴美的,多是生產電子級化學品的化工廠。 像專為台積,率先選在北鳳凰城台積廠旁設廠的僑力化工,規劃生產高純度氫氟酸;大型化工廠如長春石化、關東鑫林、李長榮,則在距離台積廠區往南約一百公里外的卡薩格蘭德市購地。 但是台積美國廠一開始建廠進度緩慢,一廠月產能目前約兩萬片晶圓,僅台灣廠的三分之一,量能不足,以致這群化工廠至今尚未開始大量生產。「商業上第一個想的是,去那邊有沒有辦法活下來,」一名供應鏈營運長坦言,跨海設據點,算盤須打得精。 但台積公布加碼,讓躊躇許久的供應鏈氛圍丕變。僑力已再購地;而規模中小的多數本土零件、設備商,自己去風險大,則思考「抱團」落地。 生產半導體關鍵耗材的意德士董事長闕聖哲,另一個身分是德鑫半導體控股董事長。

德鑫控股》八家公司共用資源 德鑫控股由包括意德士、家登、迅得、微程式、科嶠工業、濾能、奇鼎、聖鳳,八家半導體前段製程需要的工程、自動化設備、零件耗材等廠商入股。 晶圓載具廠家登在美國註冊公司,由德鑫直接投資。八家公司共同使用家登美國的辦公室、倉儲物流,服務在美設廠的大客戶。 意德士生產橡皮圈大小的橡膠密封環,看似不起眼,卻廣泛應用在前段製程中需要密封的場合。 在台灣,闕聖哲在客戶倉庫、自家倉庫都留一個月庫存,產線也維持一個月需要的量能。只要客戶倉內水位一降,他立刻從自家倉庫拉貨過去,「關鍵是,絕不能斷貨。」 然而在美國設一座廠,成本動輒台灣的三倍,意德士年營收約六億台幣,無疑是極大負擔與風險。成立聯盟後,意德士每月將台灣竹東廠生產的密封環,空運到鳳凰城的家登倉庫,貨車三十分鐘就能送到客戶廠內。這是風險最可控、最能負擔的方法。

崇越》自家平台也服務同業 「原本大家想再看看,現在你不規劃都不行了,」崇越科技執行董事李正榮表示。崇越是半導體化材通路商,代理日本半導體關鍵材料。李正榮負責崇越美國業務,在當地有十個人員,負責行銷、業務,甚至還有駐點工程師。 大客戶決定去美國設廠後,崇越二二年也到鳳凰城設據點,前三年因客戶尚未生產,晶圓生產需要的石英、光阻液、矽晶圓等材料囤在倉庫,美國公司一直處於虧損,直到二四年客戶需求來得急,才終於逐步轉虧為盈。 崇越現成的服務平台,也順勢成為近十家本土半導體設備廠包括弘塑、千賦、萬潤的「抱團」對象。像提供濕製程設備的弘塑,在美國沒有設廠,就搭著崇越的服務平台,由崇越美國駐點工程師協助到客戶廠內裝機,就近服務美國的半導體客戶。 崇越也已在亞歷桑那州購置土地,未來準備找台廠合資設廠,從事晶圓廠周邊服務,就是看好三年後隨著台積蓋三座廠,將有周邊服務需求產生。 「是為了卡位未來的機會,」李正榮不諱言,客戶在哪,就要服務到哪。自己不先去,美國在地服務商未來可能就近替代台廠。

▲崇越執行董事李正榮(左1)表示,公司已在亞利桑那州購地,攻未來半導體周邊服務商機。(崇越科技提供)

台積過去在台灣培植在地供應鏈,養出一票就近服務的本土半導體工程、設備、材料廠,一路跟著台積打世界級的速度戰。 眼下的趨勢,先進製程供應鏈恐整掛隨台積外移,到底美國想要深化本土半導體業到什麼程度?台灣獨有優勢是否逐步流失? 以賽亞半導體分析師莊大為直言,川普1.0到拜登,是「有就好」,對技術和市場規模、市佔、供應鏈考量並不嚴謹。但現在川普2.0要求市場影響力,「要有一定產能規劃和投資承諾。」 美國智庫蘭德的資深科技分析顧問古瑞奇(Jimmy Goodrich)則認為,美國政府和產業知道,永遠不可能自給自足,也不需要,因為太昂貴。但「我們(美國)維持全球經濟的相互依賴(global interdependence),同時必須更具韌性,這意味需擁有供應鏈上到下游不同節點的能力,」曾身為美國半導體協會副總裁的古瑞奇透露,美國想擁有的不只是製造力,還有技術能力,這仰賴製造和技術領跑的台灣。 「就是去風險,但不脫鉤(derisk without decoupling)」,古瑞奇為台美在半導體進程發展的雙邊關係下了註腳。 除了先進製程和封裝,美國內部甚至已在研究台美合作落地「成熟製程」。雖然目前八字沒有一撇,但古瑞奇透露,這在美方的規劃中。 這意味著,美國認為需要有獨立的上下游製造能耐,在台灣有危急時不被「卡脖子」。川普陪同魏哲家召開的記者會,即公開解釋。 然而,美國有美國的期待,台灣企業也有自己的盤算。一名供應台積的設備廠總經理指出,根據在美國蓋一座廠要三年的速度,川普四年任內,台積加碼的一千億美元可能都蓋不到。

▲美國各州積極來台招商,圖為亞利桑那州參加國際半導體展。

根據集邦科技(Trend Force)研究,即使一切順利,最快二○三○年後才會陸續進入量產,「三五年台積在美國產能會推升到六%,在台仍將維持或高於八○%。」 「台積加碼一千億美元,大概是將近十年的計劃,光P1廠就花三年,川普任內頂多P3運轉、P4動土,」該總經理坦言,五年內沒有赴美設廠的規劃。 「市場規模還沒大到足夠讓我們出國去,光打平就不容易,非常難賺到錢,」他務實沙盤推演過。面對川普壓力,正面看,是台廠從水、電、人才有限的台灣,乘勢走向海外的契機,「不妨視為台灣經濟實力、國力的延伸,」李正榮說。 未來五年,是台灣半導體供應鏈升級關鍵五年。抱團的同時,充實國際營運與技術提升,才能跟上地緣政治多變的腳步。

閱讀完整內容本文摘錄自

跟著台積去美國好貴?供應商抱團突圍

天下雜誌

2025/4月 第820期

相關