睡不著沒關係,害怕也無所謂一一

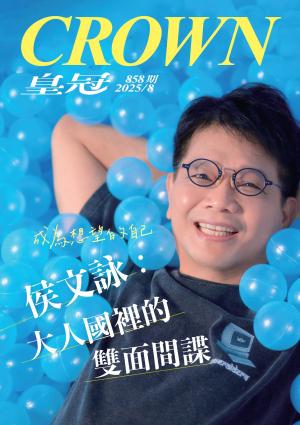

郝妮爾 採訪撰文 林昶志 攝影 今年七月,侯文詠的新作《變成自己想望的大人》出版。書名提及「變成」,本身就有一種詼諧感,好像成為大人這條路上仍然是一個現在進行式,像是尚未羽化完成的蝴蝶、還飛得很慢的雛鳥那樣。 然而,他是侯文詠欸,三十六歲放棄麻醉醫師身分、轉往專職作家這條路上,文學作品數度入選優良讀物,小說數次被改為影視作品……他是這樣的一個大人,而且數年前開始便是這樣的大人了。這樣的一個大人,跟我們談「變成自己想望的大人」,總有種作弊的感覺,像是每一個登峰造極看過山頂風景,回程時跟每一個向上爬的旅人說:「就快到了」的那種從容感。 ──可是這本書並不從容。當然,文中有他一貫的幽默與自嘲,那是他寫散文必備的輕盈,可是這次書裡也放進很多「那些讓他睡不著的事」,黑黝黝的,他想把自己生活中一塌糊塗的部分也寫出來試看看。 「我想要向猶豫徬徨的人說說話。」侯文詠說。無論孩子或者成人,猶豫的時候,我們總是期待有個人能夠展開一場獨屬彼此的對話吧?看到最後,才發現《變成自己想望的大人》是欲建立此般對話關係而存在。

▶讓他睡不著的那些事 當然,如果把大人的生活都看得那樣輕盈,畢竟太小看成長這回事了。本書有一個段落是這樣的: 通常我初稿的第一個讀者是雅麗。 前幾章初稿讀到這裡,她煞有介事地對我說:「你寫得好像碰到什麼事情,都找得到解決的辦法的樣子?」 「哪有?」我連忙說:「我也有很多睡不著的事啊。」 「那就寫一些睡不著的事啊,好像什麼事都只有成功,沒有失敗,勵志到有點討厭。」 說起睡不著,大人好像就無法裝作像是小孩那樣天真爛漫,嚷著睡不著的原因是「還想玩」。大人無法不承認,成長以後,睡不著的原因多半是因為心裡壓著一塊東西,而有很長一段時間,壓在侯文詠生命中的那個東西,是他母親病後最後一段路。 對於此,《變成自己想望的大人》記下佔比很重的篇幅。 我問他在那個時刻,會不會才恍然大悟文學原來是無用的,會不會想重新回到醫師身分,親力親為做點什麼呢? 從莊子開始,無用、有用的界定就像是某種哲學命題一樣不斷被重啟討論──不成材的樹木,因而免於砍伐之苦,得以存活下去。然而文學卻不是如此,多數人經常將文學也指向這「無用之大用」的枯木之說,可是侯文詠卻跳開這樣的想法,描述當時的情景。 「我常常覺得大家高估醫生能做的事情,而低估文學所帶來的信念。」他解釋,自己很早就知道醫生的極限在哪裡,「那時候我每天早上起床,就是跟我妹婿一起看一遍我母親的檢查報告,你也可以說我已然掌握了母親疾病的大小狀況,但現實就是,即便如此我依然無能為力,每天看著細菌感染、抗生素在她身體裡的變化,最後全身器官慢慢衰竭,每天都處在煎熬之中。當人類的疾病跨過醫生能夠治好的範疇以後,你最需要的還是人的支持。」 侯文詠其實不太用「文學」這兩個字指稱自己的作品,他說文學很難成為一個「學」的原因是,這件事情再如何盡力捕捉,似乎都很難抓住一套邏輯、理論、方法。「而且,硬要歸納,可能會讓它像是經濟學那樣推導致一種理論分析的狀態,可是對我來說,文學比那些事情都還要好,它講述的是人與人的關係、是超越物質的東西,也是人的情感上不能沒有的部分。」 他說:「我常覺得,有文學訓練背景的人,在各行各業都會強大。因為他能夠理解別人,也能相對和他人的距離更加靠近。這不是什麼荒謬的信仰,也不必把文學視為什麼佛陀菩薩,它畢竟只是一直跳出來,提醒你有機會穿透心靈、找到另一種與人對話的角度。」 在必要的時候,文學也會讓自己從悲傷跳出來,與自己對話。侯文詠說,他一直覺得太太的提醒是對的,「我沒有做什麼事情都很成功,一塌糊塗的事情也很多啊。既然要面對這些事情,那我就老老實實地寫吧。人生常常就是想到一點辦法以後,就得再加上一大堆沒辦法的事情啊。」

.jpg)