荒謬協商〉面對藍白喊價 綠營只顧打輿論戰賣慘

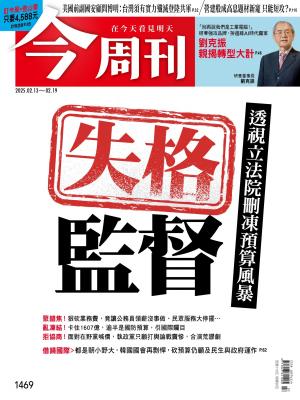

在野黨未經充分把關的失控提案,讓攸關國家運作的預算審查,淪為一場鬧劇。而執政黨全面訴諸對立、不願協商溝通的作為,也是釀成這場預算風暴的隱形推手。 撰文‧陳燕珩 一月十五、十六日兩天,立法院長韓國瑜連續召集了兩場朝野協商會議,除了立法院各黨團幹部應邀與會,行政院主計長、內政部長、交通部長等閣員也主動列席。因為協商主題,是牽動各部會全年可動支經費的「二○二五年度中央政府總預算案」。 十五日下午兩點眾人剛坐定,主席韓國瑜就立刻切入重點,說明來自各方的預算提案,仍有三二九六案尚待協商,「頭髮要掉光光了。」他規畫的協商順序是先討論通案,再依各委員會送案順序逐一溝通,最後處理機密預算。 但隨後的朝野協商內容,與韓國瑜設想的劇本,完全是兩碼子事。 緊接著,接過麥克風的民進黨立院黨團總召柯建銘,第一輪發言還努力聚焦在統刪金額多寡、提案數量、如何表決等預算相關問題,但因為終究還是批評了在野黨「亂搞一通」、「蹂躪凌遲」,引來後續發言的國民黨團首席副書記長王鴻薇與民眾黨團總召黃國昌反唇相譏。

綠營讓協商「畫風劇變」 柯建銘舌戰群雄 當場變大型政論節目 自此,原本應該談判預算內容的朝野協商會場「畫風劇變」,堆得老高的三千多項預算提案被擺在一旁,國會殿堂彷彿搖身成為大型政論節目;部會首長則像現場觀眾,只是不方便出聲助陣或大喝倒采。 現場鋒頭最健的,無疑是一人舌戰群雄的柯建銘,從前民進黨主席施明德生平、前副總統呂秀蓮告別立委身分時的演說,都是這位國會老將的談話素材;演說空檔還不忘回嗆插嘴的在野黨立委徐巧芯等人是「跳梁小丑」、「沒資格當立委」,等著面對罷免。 《今周刊》統計分析立法院發布的朝野協商會議紀錄,柯建銘一個人的發言文字量,幾乎就占了公報文字的半數。 一片混亂中,韓國瑜多次試圖控制場面,卻不得要領,在協商空轉兩小時後,宣布隔天上午十一點繼續協商。 經過一晚沉澱,朝野雙方依舊挑明著毫無實質協商意願,柯建銘繼續開天闢地講述台灣民主發展史,一講就是半個多小時;對於旁人要求他控制發言時間,他以「寧鳴而死、不默而生」回應。 當柯建銘演說終於接近尾聲,要求最後一分鐘發言時間,國民黨團總召傅崐萁則扮演起人工計時器,如跳針般重複了十多次「一分鐘到了」,要逼柯建銘住口。 朝野黨鞭忙著拌嘴時,行政院長卓榮泰則舉行記者會呼籲在野黨「傾聽民意,撤回不合理的預算提案」,也讓藍白立委認定「大家不要浪費時間」,韓國瑜因此在中午十二點半宣布散會、下午也不再協商。

藍白「案海戰術」沒戲 在野立委被迫一邊表決 一邊提更正 協商破局,意味著國民黨團、民眾黨團聯手端出的逾三千個刪凍提案,將在隔天直接送進院會表決。對事態如此發展最訝異的,無疑是國民黨團幕僚,以及各自提案的藍營立委助理。 原本寄望藉「案海戰術」與行政部門喊價談判的國民黨團,被迫與時間賽跑,匆忙整併提案,試圖將提案濃縮至「三天內表決得完」的數量;由於沒餘裕重新審視提案內容,黨團主管下令,整併過程若發現兩項以上針對同部門、同科目的預算刪凍提案,一律以「砍最凶」的提案作為表決版本。 聽聞黨團指令,一名立委助理嚇壞了,急忙要求撤下一份自家委員代表黨團簽署、內容是將某部會業務費「砍至一元」的提案,因為他非常清楚,這項提案等同實質癱瘓該部會,只要案子送進院會,依藍白兩黨人數優勢,肯定會照案通過,領銜立委將因此面臨難以收拾的政治風暴。 個別資深助理緊急攔截提案,只能保護自家立委,卻沒人有辦法攔下像是以高速直衝斷崖的國民黨團。 表決當天,副作用已逐漸出現。在未經朝野協商,藍白黨團提案又未充分過濾整併下,發生多起同一筆預算項目遭重複刪減、凍結,或是與通刪案重疊,甚至被砍成負數的烏龍。議場中的在野黨立委被迫一邊表決,一邊提更正,甚至有已經表決完的案子,不到十分鐘又被緊急撤回。 連立委自己都搞不清楚到底在表決什麼,也導致一月二十一日總預算案三讀通過後,至今超過二十天,立法院議事人員還是無法確定最終的刪減與凍結數字,創下荒謬先例。

▲立法院總預算案朝野協商破局,為20年來首度未實質協商任何一項提案,直接將700多案送入院會逐案表決。中央社

分析這場預算鬧劇的成因,一方面是作為國會多數的在野黨經驗不足,未充分把關提案品質;但執政的民進黨團在朝野協商場合上,也有如「請君入甕」般地訴諸仇恨對立,讓朝野氣氛更形惡化,放棄實質協商機會;再加上本年度預算審查時程過於壓縮,處理節奏紊亂,也導致審查品質粗糙,朝野都難撇清責任。 回顧往例,立法院在俗稱「下會期」的預算會期,多在十月初就會安排行政院長到院會報告總預算案,十月中旬交付各委員會審查,確保委員會有足夠時間審慎討論。 然而,去年九月底立法院開議後,朝野仍延續上半年因國會改革法案而肅殺對立的氛圍,互相掣肘。在野黨以行政院未編足四十二億元的原住民保留地禁伐補償預算為由,六度退回逾三.一兆元的總預算案,直到十一月八日,院會才終於將總預算付委,較往年延後三周。 此時委員會能審查時間已被壓縮,理論上,在野黨應盡可能加緊審查,以便有效監督,並預留後續與行政部門協商的時間,「根據台灣的《預算法》,就算預算審不完,行政部門也可比照去年度規畫執行,預算案無法三讀,執政黨並沒有損失。」一位資深國會助理分析。 但是,由總召資歷不滿一年的傅崐萁所領導的國民黨團,並未遵守「SOP」,不只未協調藍營召委盡速排審,當中更穿插《選罷法》等政治性法案,部分委員會甚至到了十二月還在安排考察行程,直到今年一月上旬,所有委員會才完成初審,比過去晚了整整一個月。 依照立法院慣例,委員會完成初審後,各黨團還會蒐集個別委員的跨委員會提案,連同黨團提案一起進入朝野協商階段,讓立法院院會處理總預算案之前,各黨團與行政部門還有面對面溝通的機會。 過去八年民進黨完全執政的環境下,席次居劣勢的國民黨團每年都會一口氣提出二、三千案,用意是藉「案海戰術」,爭取與不樂見曠日廢時逐案表決的執政黨協商喊價。

綠操作輿論攻防 藍白砍醫療、教育、國防 讓各界炸鍋 這套想當然耳的戰術劇本,在這屆朝小野大的國會生態下卻徹底失效,國民黨團輕忽了自己照例端出的兩千多案,可能全數通過;而黨團又沒花心思過濾、整併當中可能邏輯混亂,甚至內容讓人啼笑皆非的提案。這些「不是認真」的提案,在民進黨刻意曝光之下,先引來一波輿論攻防。 「藍白黨團都忽略了,應提醒立委事先做好提案的預擬和規畫。」一名藍營助理解釋,有敏感度的立委辦公室都知道,刪減或凍結醫療、教育、國防等預算要特別謹慎,否則很容易被放大檢視。這次就是有一些經驗不足的幕僚,提案刪減防疫宣導等關乎民生的預算,遭各界教訓而默默撤案。 事實上,過去黨團蒐集完二輪提案,至少會預留三天到一周時間仔細檢視內容,並且分類,看到論述薄弱的案子,黨團會主動與提案立委溝通,建議修正或直接撤案。 然而,今年總預算案拖到最後一刻才送出委員會,幾乎沒有時間讓黨團過濾二輪提案,時任國民黨黨團書記長的林思銘就無奈說,「時間真的非常緊迫,我只有一個下午可以簽名,簽到手軟,不可能每一案都細看。」 相較以往朝野協商排定三到五天,從通案到各委員會相關提案至少順過一輪,由黨團直接與行政部門溝通尋求共識,通常能將數千項提案限縮至百來案,再送往院會表決;今年是二十多年來,首度朝野協商未能化解任何一項提案,就直接將總預算案以表決方式「火車對撞」。 黨團篩選與朝野協商機制同時失靈,加上部分立委因為長期互槓殺紅了眼,造就了這場難以收拾的災難。引發軒然大波的公視預算就是其一。 藍營助理還原,文化部補助公視的二十三億元預算,經教育及文化委員會初審後照案通過。不料在二輪提案時,國民黨立委陳玉珍個人提案將二十三億元全數刪除,引爆影視圈、文化圈人士大力反彈,讓同黨立委也看傻了眼。 在輿論已經炸鍋之下,黨團才緊急協調將提案改為刪減一%、兩千三百萬元,但傷害已然造成。

▲總預算案表決時出現重複刪減、邊表決、邊更正亂象,導致三讀通過逾20天,立院仍送不出審查報告。中央社

而這次引發最大爭議、部分國民黨立委私下也認為「砍過頭」的項目,就是直接拿維持各機關基本運作的「業務費」開刀。 「傅崐萁原本指示,全面凍結各機關業務費七○%,完全沒想到可執行性。」一名資深助理分析,過去在野黨提案刪凍的預算,多是可實質檢視執行成效的計畫型補助;若要刪凍業務費,須有足夠具體的理由,否則容易被認為是針對、報復,「黨團還有將好幾個部會業務費刪到剩一元的案子,太超過了!」 針對預算審議過程,東吳大學政治學系教授蘇子喬認為,在野黨忽略了綠營作為國會少數,必然會訴諸支持輿論力量反制藍白對預算的監督;加上二月將迎來立委大罷免潮,「執政黨有相當程度的動機,將兩件事連結在一起,為罷免案增添柴火,不免有政治算計的成分。」 在野黨諸多預算提案品質固然粗劣,但蘇子喬也點出,這次總預算案「不議而決」並非全是單方責任,執政黨有多少協商討論的誠意,也令人質疑。 林思銘就坦言,藍白陣營手握三千多個提案的最初用意,確實是想透過朝野協商機制,與行政部門進行實質談判,展現在野黨監督力道,「只要行政部門好好溝通說明,很多案子我們都願意修改或撤案,但柯建銘沒收協商,全面訴諸輿論攻擊,營造大罷免的氛圍,是很刻意的操作。」他憤慨說。 暴衝的在野黨,固然因未能肩負國會多數之責,為民眾實質監督預算,更藉由缺乏邏輯章法的刪凍提案,癱瘓國家行政部門運作,損及民眾權益,要為這起預算之亂負起最大責任。 但面對在野黨出招,借力使力訴諸輿論戰的執政黨,也未拿出全力守護預算,展現尋求溝通解套的誠意,即使在政治攻防取得上風,終究是讓政府陷入空轉危機之中,無助國家長遠發展。

閱讀完整內容本文摘錄自

一場讓國家空轉的預算審查鬧劇

今周刊

2025/2月 第1469期

相關