起薪低於教師、考核未過則解聘⋯熱血難敵現實

運動部於九月初正式揭牌運作,但任職於學校的運動教練們,因為低薪、升遷門檻高與頻繁考核,讓熱血教師淪為廉價勞力,運動部若無法改革體制、回應基層困境,恐難留住人才。 撰文‧陳子萱 今年八月,台北市東園國小在威廉波特世界少棒錦標賽奪冠,贏得睽違二十九年的國際少棒最高榮譽。三十四歲的隨隊教練駱政宇,是帶領球隊封王的靈魂人物之一。 然而,凱旋歸國後,駱政宇正在思考的下一步,卻是離開這支心愛的球隊。

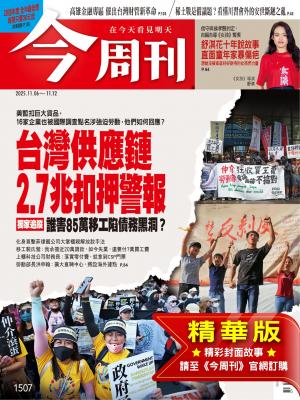

▲羽球選手出身的李洋,接下運動部長一職,外界也期盼能為基層環境帶來改革。攝影・劉咸昌

駱政宇以外聘計畫型教練的身分,在東園少棒隊服務十年,薪水長期維持在四萬元上下。他無奈笑說,「奪冠後我們常常聽到『與有榮焉』,但這座世界冠軍,對於教練的聘任或升遷,沒有實質幫助。」因為依照現行體制,專任運動教練的升遷審認,根本未納入世界少棒賽的成績。 這幾年在校園服務,駱政宇見識到,許多前輩受聘為專任教練後,受到不合理的考績制度影響,擔心未達標被解聘,日子並不好過。這套遊戲規則,讓他壓根不想成為體制內的一員,打算轉往私人球館、健身房等場域發展。 基層運動教練,在體育人才長期培育過程中,扮演關鍵的引路人;但長年以來待遇條件不佳,只靠熱情難以支撐。東園國小少棒隊總教練賴敏男擔心,會有愈來愈多年輕教練想離開崗位。 九月九日,教育部體育署歷經一年多籌備,正式升格為「運動部」。羽球選手出身的運動部部長李洋上任,隨即提出全民運動、基層人才培育等施政方針,但數十年的體制沉痾,該從何下手改革? 二○○三年以前,在中小學負責培育運動選手的教練,缺乏聘任的法源依據,只能擔任學校約聘雇人員。不穩定的工作條件,讓基層教練大量流失。直到立法院○三年通過修法,以《國民體育法》、《教育人員任用條例》作為聘雇法源,盼比照一般教師的待遇及退撫,專任教練的聘用制度才正式成形。 然而,即使法制化超過二十年,基層教練聘任與考績制度的合理性,至今仍為人詬病。 先看敘薪結構,一般高中以下學校教師,具有大專院校學歷者,起始薪點為一九○點,以二五年的薪額表換算,每月本俸約二・五萬元,加上專業加給,起薪約四・五萬元;但是同樣在高中以下學校任教、具大學學歷的專任教練,起始薪點一七○點,較教師少兩千元,加上專業加給,月薪可能會低於四萬元。 一名任職北部某國小的羽球教練,在擔任兩年代理教練後,好不容易在二○年錄取正式專任教練,但扣除公保、健保,每月實領僅三・八萬元。至今累積七年年資,月收也只微幅成長到四・一萬元。「只能靠熱情撐,如果認真算薪水,早就做不下去了。」這位教練苦笑。 矮人一截的薪資,讓不少年輕教練望之卻步;而縱使在圈子打滾已久的資深教練,也難以在這套規則裡,爭取合理待遇和應有榮譽。 根據教育部二四年統計,全國各級學校共聘有一○六六名專任教練,主要投身於中小學校隊。依據《各級學校專任運動教練資格審定辦法》,專任運動教練分為「初級」、「中級」、「高級」、「國家級」四種資格,分別對應不同敘薪水準。若以起薪來看,初級與高級教練薪資,最少差距約一萬元上下。

晉級門檻高掛天花板 應重新制定賽事認定標準 在四種教練資格審定中,「運動成就」是關鍵的評比指標。 依照審定辦法,所謂的運動成就,分為教練「自己擔任選手時」的競賽表現,或是「指導選手」的帶隊成績。舉例來說,如果教練擔任選手期間,曾拿下全國運動會前三名,或曾獲國光體育獎章三等三級以上等成績,就符合初級教練資格要求。 儘管運動部強調,在現行教練級別的資格認定上,已經設有多元申請類型。但專任運動教練協會祕書長邱為榮點出,在選手時期就有頂尖表現的基層教練仍是少數,若教練無法以自己的運動成就符合資格,就必須仰賴「帶隊成績」,才能往上升遷。偏偏制度的設計,讓絕大多數教練都難以達標。 例如,要通過初級教練審定,須指導五名選手獲得全國性運動會銀牌以上成績;再往上升為中級教練,則須指導五名選手拿下全國性運動會金牌,或取得世界運動會金牌。如果無法達到賽事成績,初、中級資格也有「人才輸送」的審核途徑。如教練近三年至少指導十五名畢業後仍投入該運動、且參加縣市級以上比賽的選手,則符合中級資格。 但再往上的「高級」、「國家級」教練資格,就只有運動成就的標準。一般在學校任職的教練,若要晉升至「高級」,必須指導選手獲得亞運前三名或奧運前四名;至於「國家級」門檻更高,須指導選手獲得亞運第一名或奧運前三名。 然而,在中小學任教的基層教練們,訓練對象是小學、國中生,小選手們取得全國賽事名次就已有難度,遑論踏入亞、奧運殿堂奪牌。 不務實的資格審定標準,讓絕大多數學校教練只能停留在初級資格。據○五至二四年間統計,累積通過教練資格審定的七八八五名教練當中,有約八四%都是初級教練。二十年間,每年全國通過「中級」教練資格僅數十人,晉升「高級」教練資格甚至不及十人。 在台北市民權國小服務三十七年的羽球教練陳嬥筌,○九年隨教練聘任法制化,轉為正職人員,之後憑藉人才輸送成果,在一三年通過中級教練審定。但此後十二年,她都難以打破晉升天花板,「小學生不可能去打奧運,標準設在那裡,只是用來看的,根本達不到。」 若要貼近基層實務運作,邱為榮建議,運動部須先讓教練起始薪點與教師齊平,針對教練晉級資格的賽事認定標準,也應放寬納入青年奧運會、單項錦標賽、世界錦標賽等指標性賽事。尤其單項錦標賽的難度不亞於綜合運動會,且同時能讓滑冰、跳水等較冷門項目,有更多可以參採的競賽。

「每年一小考、三年一大考」 制度讓教練陷不安定循環 不只待遇問題迫切待解,基層教練的考核機制也不盡合理。 目前專任教練除了每年會由任教學校進行考核,每三年還有所屬地方政府的績效評量,俗稱「每年一小考、三年一大考」。若專任教練未通過「大考」,縣市政府可依法解聘。 帶領台北市南湖高中桌球隊縱橫各大賽事的前教練黃資長,在基層帶隊將近三十八年,他從沒想過在退休前夕,竟因為未通過考核,一度面臨解聘危機。 二三年五月,黃資長接獲台北市教育局發送的「績效評量未通過」公文,預告將開會審議「不予續聘」事宜,讓他嚇出一身冷汗。因為如果遭停聘,至此累積的退休俸,全將付之一炬。 依照中央的《各級學校專任運動教練績效評量組織及審議準則》,教練評量指標分為三大項目,分別是學生競賽成績的「訓練指導績效」、協助學校行政或人才輸送的「運動推廣績效」,以及由學校評量的「年度成績考核」,並依照國小、國中和高中有不同占比。以高中為例,教練的指導績效占比高達六五%。 至於採納賽事及各賽事的加權比重,由各縣市自行訂定,因此會出現不同的遊戲規則。例如,要在台北市拿到「訓練指導績效」滿分,至少要有全國運動會、全國中等學校運動會、全國單項盃賽等全國賽的前八名成績。 南湖高中桌球隊在黃資長的帶領下,長年表現優異,在全國競賽屢屢奪牌。只是這一次,他為了提攜後輩,將帶隊指導掛名給年輕教練,反而陷入解聘風波。此後一年多,他反覆提交資料證明帶隊成績、出席教育局會議說明,才終於安全下庄。 「當時真的很折磨,我都瞞著家人,還焦慮到需要吃安眠藥⋯⋯。」黃資長坦言,這次事件讓身邊許多年輕教練心生恐慌,時時處在被解聘的憂慮中。 邱為榮指出,其實現行學校每年一小考,就已經採納競賽績效,以中央規範的專任教練「年終考評」來看,學生「訓練指導情形」占比五○%,其他如品德、專業知能、運動推廣情形、行政配合、獎懲勤惰則各占一○%。

▲在台北市民權國小服務37年的羽球教練陳嬥筌(中),曾栽培出王齊麟、李佳豪等好手,但按目前升遷制度,教練只能默默在基層投入,難有相應的榮耀與更合理待遇。攝影·陳睿緯

賴敏男認為,考核制度必須存在,才能把關教練的教學品質,但是目前考核過於頻繁,「每年學校評量完,三年還有一次大考,而且內容類似,好像對我們教練不信任。」他建議,未來達一定程度年資的教練,應降低大考頻率,例如每五到八年再執行地方考核。 事實上,「每三年大考核」的機制,自始就沒被寫入母法。翻開《國體法》第十六條,僅寫明「專任運動教練任用滿三年,經評量其服務成績不通過者,不予續聘。」 關心運動人才發展的國民黨立委柯志恩點出,當年修法是考量行政部門應對「初聘任者」進行把關,才有「任用滿三年」評量規定,政府不該擴充解釋為「每三年」都要考評一次。她認為,現行機制不只對教練造成龐大壓力,更可能為拚競賽成績而揠苗助長,無助競技運動的長遠發展。 身兼台灣職業籃球大聯盟會長的民進黨立委莊瑞雄也認同,運動部應檢討教練考核機制,因為基層教練的存在,不應只是為了學校競賽成績,更要在培訓過程中,讓潛力選手適才適所。新部會應健全制度,讓教練無後顧之憂,「因為基層教練的合理績效改革,還關係到選手的生涯發展。」 「運動部必須讓基層教練的默默貢獻,得到應有的成就歸屬、合理待遇。」賴敏男說,「如此才能真正讓人才輩出,讓我們永續在這個領域服務。」 運動部風光揭牌,挑戰才正要開始,唯有拿出決心解決制度沉痾,改善基層教練工作條件,台灣體育環境才能真正「升格」。

閱讀完整內容本文摘錄自

基層教練升遷難 運動部如何改革?

今周刊

2025/11月 第1507期

相關