目的不同,手段自然也不一樣。因此,我們的學習思路和學習內容要做針對性調整,這樣才能真正讓說話與成事掛鉤。轉變思路,就會感受到柳暗花明。對多數人而言,做到滿腹經綸很難,但透過對話解決工作中具體問題,則是一項可以掌握的技能。

找到提升對話能力的關鍵要素,堅持正確的方法,並持之以恆進行實踐,這才是大部分人應該走的正確道路,能夠真正幫助更多人,而這也是本書的意義所在。許多所謂的「口才花活」不過是錦上添花,並不需要刻意追求。

本章將簡要介紹職場對話的核心思路,並在後續章節中逐一介紹每個要點的詳細操作方法。建立對話能力提升的方法體系是本章的首要任務,閱讀時請特別關注並詳加記錄。

擺脫說話範本,避免老套僵化

職場中有很多關鍵對話,例如:工作報告、專案建議書、年終彙報等。這時該如何設計精良的對話內容呢?

假設你在一家大公司任職,兩週後將召開公司專案會議,你將要準備彙報。淩晨兩點,你一邊喝著咖啡,一邊撓頭想著如何介紹,實在不知道如何是好。

這時你可能想到一個「好點子」,要不上網搜一個專案介紹範本吧,根據找到的範本,整個介紹劃分為五大板塊:專案背景、專案必要性、市場分析、競爭格局、專案前景。後續的發言準備,好似在範本的指揮下做填空題。彙報PPT做了八十頁,自己很開心,但是沒有想到彙報時被一頓痛批。

這樣的境遇很多人都有過。平時看了不少書,又是邏輯知識,又是演講技巧,但面對真實的職場對話,大部分招數都用不上。想好好說,卻不知說什麼好。最後無奈使用範本,但用了它,未必能哄得了老闆。

為什麼很多精良的範本也會失效?因為範本會干擾你的準備思路。用範本時發言的關注點不再是聽眾,而是當中的規定,這樣的發言接近了範本,卻遠離了聽眾。

按照範本僵化準備,意味著在明確聽眾之前,發言者已決定每個部分將分別說什麼。這樣的發言沒有特定的聽眾族群,說給任何人聽都可以。通用的發言往往缺乏針對性,它對特定人的說服效果也會有所減弱。用範本雖然完成了發言的準備,但無法解決實際問題,這違背對話的初衷。不用範本,是對聽眾最基本的尊重;脫離範本,才能走近聽眾。

有些人學習積極度很高,在網路上刷短影片時偶然看到一些所謂的「發言公式」,如獲至寶,通通記到小本子上。例如「感回來」萬能致辭公式,即發言時遵循「感謝+回顧+未來願景」的三段式結構。先感謝在座同事,再回顧過往成績,最後展望未來,提出祝福。公式一套,發言稿到手,這看似美好,實則不然。

即使這些公式在某些場合可能有效,我也不建議過分使用它們。職場對話具有特殊性,許多場景會反覆出現。每次都套用這樣的公式發言,自己不煩,別人都煩了。如果幾個同事都學習了同一個公式,聚會時發言豈不成了一種奇觀。在現實職場中,總是用這樣的套話發言,人們會認為你說話「假大空」,進而對你產生不好的印象。

模組化策略,脫穎而出的祕密武器

雖然不建議使用範本,但對話準備並不是無章可循。這裡介紹一種在職場中相當實用的思路:模組組合。即透過各個技能模組以及不同模組的組合,有針對性地提升自己的對話能力,並解決工作中的實際問題。在提升對話能力的過程中,每個技能模組如同積木般,不同的模組可以相組合。順序和結構不同,呈現出的結果也就不同。就像建築物有水泥、磚頭、鋼筋、玻璃等基本模組,它們的組合方式不同,建築物的風格也會千差萬別。

為了運用好這種「模組組合」的思路,我們需要將會說拆分成不同的能力模組,每個模組都需要專項訓練,熟練掌握,這就是「大拆小」。在實際工作中,根據具體情況選擇模組,靈活組合,有針對性地進行溝通,這就是「小組大」。在拆分和組合之間,我們既能夠快速提升「說」的能力,又不至於僵化地應對所有情況。就像練習武術,人們會把武術拆分成不同的動作,但學會了十八般武藝後,在實戰中需要靈活地組合這些招數。單獨練習直拳、擺拳和勾拳是有用的,但它們之間組合的形式能夠多樣。

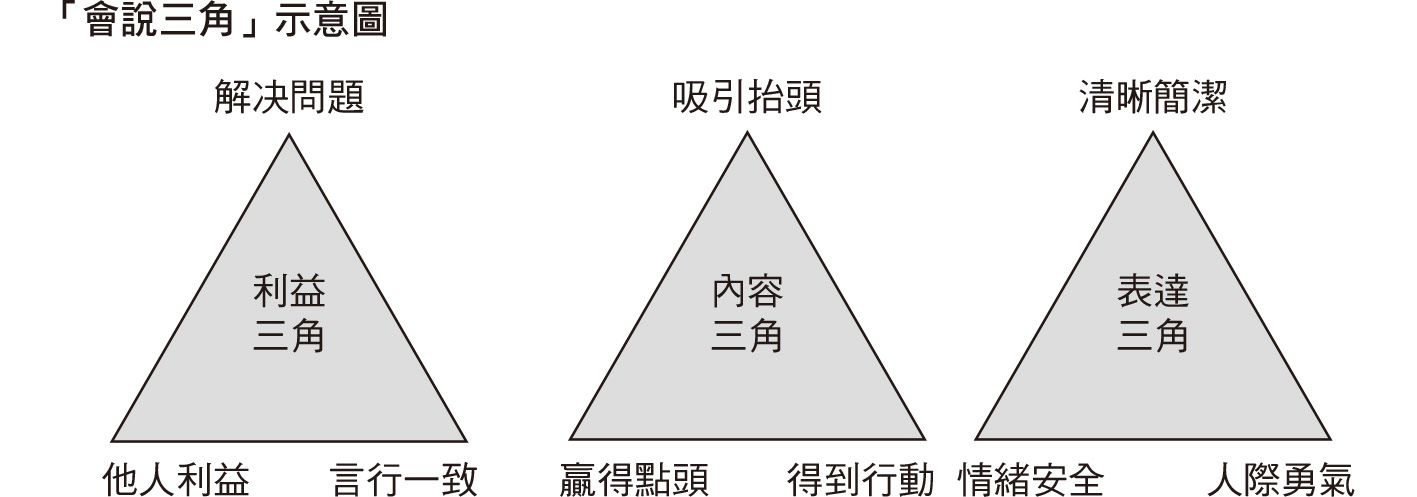

拆分後的模組可以獨立學習,組合運用的方式要靈活,不可僵化。學習一招一式要扎實,招數的組合要隨機應變。在模組組合的思考下,本書將介紹一種全新的口才提升方法——「會說三角」。其並非只有一個三角形,而是由三個三角形組成,分別是:利益三角、內容三角、表達三角。

三個三角形構成了「會說三角」的三大主題和九大模組。每個模組裡還有細分的子模組,每一個子模組都是練習說話技巧的具體方法和手段;每個模組都能獨立學習,專項突破。在最後一章中,我們將模擬真實的職場情景進行模組的組合練習。

閱讀時,我建議你把詳細的模組逐一進行記錄,並在實際工作中練習,以便能夠熟練掌握它們。單一招數掌握好後,就可以嘗試進行組合。當模組越多,組合的可能性也會越多,個人的對話靈活性進展得也就越快。這種學習方法可以理解為「先固化單一模組,再組合多個模組,逐漸實現自由靈活」。

學會「七十二變」,笑對「八十一難」——將各個模組熟練、組合,職場對話能力必將迅速提升。接下來,逐一介紹「會說三角」的基本框架。

利益三角:精準定位溝通切入點

要準備一次發言、一次溝通,或者一次討論,思路十分重要。找準切入點,把握住關鍵點,對話自然事半功倍。不少人對話能力不強,問題並不在措辭上,而是一開始的思維模式就出現了偏差。方向錯了,走得越遠,偏差越大。

我初入職場時,不懂交流,但內心極其重視,每次與同事溝通前,都要琢磨良久,想著如何能好好地表現自己。在進行對話前,我總是在思考以下這些問題:

• 我如何講話才能展現出我有能力?

• 我如何講話才能讓上司記住我?

• 我如何講話才能得到大家的肯定?

一個年輕人追求上進,希望表現自己,把握更多機會,無可厚非。只不過沒人指路,總是發力過猛,反而顯得青澀,很多話說得不合時宜,也沒有達到想要的效果,經常是說得越多,錯得越多。當年不明所以,現在回頭看看,一開始的切入點就錯了。表現亮眼、叫好、肯定、讚揚、留下好印象、展現才華等,這些關鍵字都不適合作為對話的切入點。

這個問題該如何解決?很多時候,答案並不在問題中。想做好職場對話,最先要考慮的反而不是「說什麼、怎麼說」,這或許有些出人意料,卻是事實。職場對話第一個要考慮的要素是「利益」。想通這一點,職場對話就入門了,這是與普通交談、公眾演講特別不同的地方。

想設計對話,先設計利益。職場對話不是應試作文,沒有那麼多套路和範本。對於考試中的寫作,上個排比、整點詩詞,或許就能多得一點分數,但在職場中,這些招數意義不大。人們混跡職場,求的是發展,謀的是利益,哪怕是追逐夢想,追求的也是和自己有關的夢想。這麼說聽起來有些刺耳,但這才是赤裸裸的現實。

職場對話不是脫口秀比賽,職場對話中,最需要關注的是利益。我常開玩笑說:「團隊聽得最認真的會議是薪酬改革溝通會。」會議內容與自己的利益息息相關,自然打起十二分精神。不需要用什麼話術開場,不需要用幽默抓眼球,每個數字都能撩動聽眾的心。你說的是自己的話,他們聽到的是自己的錢。這樣的會議從來不用擔心走神的問題。

所以,講話之前真正要想明白的就是「利益」二字。口才不好的時候記住:不是沒有想清楚話術,而是沒有想清楚利益。

但面對「利益」二字,有的人可能會有心理障礙,覺得這樣俗套、勢利,不是君子作風。這又是大錯特錯。其實把它掛在嘴邊並不是沒有情懷,恰恰相反,充分尊重別人的利益,優先想清楚別人的利益,才是能在現實中走得長遠的情懷。對別人最直接的尊重就是「尊重他們的利益」。不必說同事之間,企業跟客戶之間也是如此,真正把客戶的利益照顧到位,其實是值得尊敬的價值觀。小人只想著自己的利益,君子同時還想著他人的利益,錯的不是「利益」二字,而是人們思考利益的範疇。

所以,在職場對話中不要羞於談利益,相反,應敢於談利益,盡力把它談清楚。

學習幽默的套路,學習常見的三種演講開場,這些都不重要,甚至都不用學,反而應該花更多時間去研究利益、分析利益和分配利益。搞定了利益,說出的話就會格外有分量。至此,「會說三角」的第一個三角——利益三角——出現了。

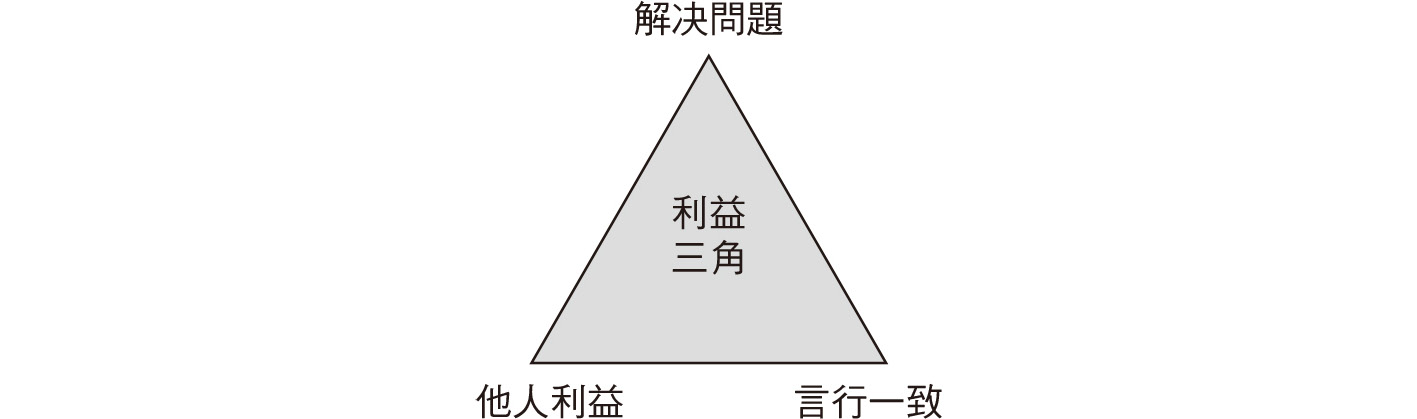

想要對話有效,就必須從利益三角出發。接下來將探討利益三角的三個頂點:解決問題、他人利益、言行一致。

我們在職場上免不了要參加很多會議,會發現有些會議極其冗長,似乎每個人都在認真發言,看似觀點不斷交換,但是聊了一個下午並沒什麼進展,最終問題不了了之,唯一的結果就是約好再開一次會議。這種會議就是無效對話,每個人都是這個會議的「受害者」,但沒有人覺得自己是「真凶」。事情沒有推進,還浪費時間,這種會議就是利益粉碎機,是成本增加器。

每一場會議其實都是一次對話,每一次對話都會影響他人對你的評價。如果這種無效的會議頻繁召開,人們就會開始質疑會議組織者的能力。許多管理者都有這樣的問題,他們往往並不清楚會議的真正目的,在這一點上也沒有足夠的思考,只是覺得需要把同仁召集起來進行交流,彼此互相打氣,這樣的會議效果自然難以令人滿意。如果你身居管理職,萬不可無故召開會議,既耽誤團隊的工作,又削弱了自己的口碑。

要避免這個問題,就需要把握住利益三角的第一個頂點——解決問題。

利益三角支點①解決問題

想對話,先要掌握利益三角。而想要掌握利益三角,首先需要清楚:在一場對話中,我們想要解決的問題是什麼。

如果把待解決的問題喻為一種病,那麼對話就是良藥。好的對話應當能針對病症來選用對應的藥,而不能盲目地服藥,卻對所要治療的病一無所知。不知病,不能亂用藥。很多職場對話成員們不願參與,就是因為未能明確要治療的「病」,只是隨意地讓一群人聚在一起「服藥」,人們自然會感到不安,認為自身利益受到損害。這樣的對話從一開始就註定會失敗。

明確了要解決的問題,對話就有了方向,路徑才能明確。用地圖導航時,先要輸入目的地才能選擇路線;如果不知道要去哪裡,其實選擇哪條路都無所謂了。

需要解決的問題不同,對話的方式方法也會有所差異。在這次對話中,我想解決的問題是什麼?這個問題的答案尤為重要。是希望他人配合自己,還是希望主管批准專案的資金?是希望他人接受自己的方案,還是希望其他部門採取某種支持行動?是希望他人投入人力參與專案,還是希望他人調整目標?

只有當問題真正得到解決,對話才能提供「真實的利益」。這一看似簡單的理念,卻常被人們忽視。很多人經常需要做工作彙報,但是彙報往往變成工作進展的流水帳,沒有想清楚這次報告中他們想解決的問題是什麼。這些人做了很多工作彙報,但是一直沒有實際進展。

還有很多人開會時容易跟別人起爭執,越吵越激烈,吵得「天昏地暗」,最後對話的目的變成了發洩情緒,反而忘記自己要解決的問題。還有些人找主管傾訴,又是掏心掏肺講痛苦,又是聲淚俱下訴說自己的不容易,聊了一下午,聽者都無奈了,殊不知最後雖然博得了同情,卻沒有解決實際問題。

無論如何都不能忘記,職場對話需要解決問題。我們需要轉變思維,要不斷提醒自己:我不是來彙報的,我是來解決具體問題的;我不是來爭論的,我是來解決具體問題的;我不是來傾訴的,我是來解決具體問題的。

詳細操作,將在後續章節中繼續討論。然而,這裡還存在一個問題:就算自己明確了要解決的問題,也轉變了思維方式,其他人憑什麼要配合你?參與對話的人可能會質疑:「這只是你想解決的問題,與我有什麼關係?為什麼要浪費時間與你對話?」前文提到,無論是狹隘的小人還是寬容的君子,他們都會關心利益,只不過關心的範圍不同。小人常常只看到自己的利益,而君子則能夠考慮到他人。這正好引出了利益三角的第二個頂點——他人利益… 閱讀完整內容