四神湯在台灣算是常見的小吃,但一般人只吃不問是哪四種「神」?只有少數人知道台語「神」與「臣」發音一樣都是sîn,「四神」應該是「四臣」,就是中醫的四種中藥材,具有「補益脾陰,厚實腸胃」的功效。

為了解答四神湯的問題,我來到基隆廟口的老攤(仁三路與愛四路交口),吃了一碗四神湯,結果真夭壽,順口又吃了一個大刈包……

根據《黃帝內經》中醫藥處方「君臣佐使」的原則,「君藥」是主要治療,「臣藥」是輔助或兼病治療,「佐藥」是減緩君藥和臣藥的毒性和烈性,「使藥」則是藥引(引藥以達病處)。不過,一般處方並非君、臣、佐、使具備,每種藥材也非單一功能。

中醫的「四君子」是人參、白朮、茯苓、甘草四種藥材的合稱,「四臣」則指淮山、芡實、蓮子、茯苓。在中文辭典,中國《漢典》只有「四君子」,而台灣教育部國語辭典則有「四君子」、「四臣」。

在台灣所稱的「四神」,我們現在已經知道是「四臣」的誤寫,而且這個錯誤從日本時代就開始了。台灣的清代文獻沒有「四臣」、「四神」,但日本時代的《臺日大辭典》就有「四神」詞條,指茯苓、淮山、芡實、蓮子四種漢藥,可磨「四神粉」、做「四神糕」、煮「四神茶」。以此來看,「四神湯」可能是日本時代較晚或戰後才有。

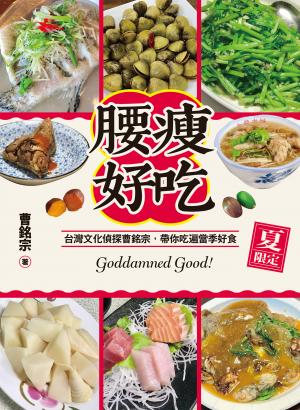

01.jpg)

四神湯中為什麼大都用豬肚或豬腸與「四臣」中藥材合煮?這可能與中藥的「藥引」觀念有關,因為豬肚入脾胃、豬腸入腸(豬肝入肝、豬腎入腎等類推),而吃四神湯可以開脾健胃。

然而,當四神湯從食補轉為小吃,基於藥味太重、價格較貴的考量,「四臣」被換成或加入了大量到不成比例的薏仁,並使用豬腸而少見豬肚。哈!自己在家裡依藥方煮,就不必吃山寨版。

談到對食物名稱的誤寫,坊間常見的「九尾雞」也是一例,因為台語「九」與「狗」發音一樣都是káu,正確名稱是「狗尾雞」。

當然,狗尾雞不是狗尾燉雞湯,狗尾指「狗尾草」,就是一種長得像狗尾的植物。

狗尾草長得很像小米,其實兩者也是植物界的兄弟,同是禾本科狗尾草屬,但不同種,前者是「狗尾草種」,後者是「小米種」。

在台灣清代的文獻中,「狗尾黍」、「狗尾粟」指的就是小米。在日本時代的《臺日大辭典》,則收錄了「狗尾黍」與「狗尾草」兩個不同的詞條。

台灣民間傳統常以狗尾草加人參、枸杞來燉雞湯,可助兒童驅蟲,在食補上也有開脾健胃、滋血補氣的功效。

蜜芒果

02.jpg)

台南親家寄來自種、不噴農藥的芒果,說叫「台農一號」,因宅配需要時間,無法寄在欉黃,只能摘八、九分熟的。

我昨天收到,一打開就聞到濃郁果香,看來再放一天即可完熟。

我在市場所見芒果不過數種,主要是十七世紀荷蘭人引進的「土芒果」、一九五四年自美國佛羅里達州引進的「愛文芒果」(Irwin),以及一九六六年高雄果農黃金煌培育成功的「金煌芒果」,都非常好吃。

查一下資料,其實台灣芒果有十多種。台農一號芒果是台灣自一九六九年育種,一九八五年正式命名,因栽種面積不大,故市場少見。

台農一號芒果大小介於土芒果及愛文芒果之間,果皮黃,香味重,而且纖維少,尤其甜度平均高達二十(愛文約十四),俗稱「香水芒果」、「蜜芒果」。

我剛才試吃,這不是「夭壽甜」,應該叫「夭壽骨甜」,甜到骨子裡了。可惜我刀功不佳,刀不利兮皮不斷,最後只好用剝的。

芒果原產於印度,在兩千多年前就傳到東南亞。芒果早年印度梵文名字的發音āmra,在中國佛經中可以找到漢字音譯的「菴羅」、「菴摩羅」、「菴婆羅」、「菴沒羅」等。

目前全世界大都跟隨英文而稱芒果為mango,而mango可能源自印度南方的泰米爾語(Tamil),這種語言現在還通行於東南亞的新加坡、馬來西亞。

芒果的台語叫「檨」(suāinn)、「檨仔」,多年來我一直找不到確認的語源,目前只知中國閩南語系的漳州、泉州、潮州語發音差不多,並找到發音接近的越南語Xoài、柬埔寨高棉語Svay。

「檨」這個字從何而來?一般也都說在台灣創造出來的。日本時代台灣文人連橫在《雅言》書中說:「台灣之檨字,番語也,不見字典,故舊誌亦作番蒜,終不如檨字之佳。」

我們或可推測,當年在為suāinn這個音造字時,以發音相近的「羨」(siān,suān)字,加「木」字邊(芒果樹很大),就成了「檨」字;另有人用「蒜」(suàn)字,但後來以「檨」字通行。

根據清代的台灣文獻,芒果最早產自台灣,稱之「檨」或「番檨」。清康熙五十八年(一七一九年),福建巡撫呂猶龍曾將台灣「番檨」進貢給康熙皇帝,還寫了奏摺介紹一番。結果康熙皇帝大概沒有試吃,就批示說,因從未見過「番檨」,所以要看看,「今已覽過,乃無用之物,再不必進。」

然而,台灣在清代時,芒果就是重要的水果,很多有錢人都會在家裡種棵芒果樹,台灣也有不少「檨仔林」、「檨仔腳」的地名,當時種植芒果還要繳稅,結果皇帝竟然看不上眼。

今天全世界最愛芒果的大概是日本人,但日本因氣候關係只在宮崎、鹿兒島、沖繩少量溫室栽培愛文芒果,價格超貴。因此,每年夏天日本人來台灣的誘因之一就是芒果、芒果冰。台灣賣相最好、最大最甜的愛文芒果,大量銷往日本,S O G O等公司代台灣人冷藏寄送日本,一顆約三百元。這一兩年,台灣愛文芒果也打進部分日本超市,一顆約兩百元。

百香果

03.jpg)

友人夫婦來訪,送我百香果。我剛才切開試吃,酸甜比例美好有如龐德女郎身材,所以我直接吃了一+二個,不必再煮糖水做百香果汁了。

台灣的百香果,大都產於南投縣埔里鎮,夏季是盛產期,腰瘦好吃,大家趕快去買吧!

年輕人考我老人家百香果台語怎麼講?我回說「時計果」,在此寫一篇專文完整說明:

百香果原產於南美洲的巴西、巴拉圭、阿根廷北部,在台灣中南部也很容易栽種。百香果的「百香」之名,很多人都以為來自香氣,其實是英語Passion fruit的翻譯,在台灣音譯為「百香果」,在中國大陸和香港也有意譯為「熱情果」。

百香果在植物學上屬西番蓮屬,在中國大陸一般稱之西番蓮,以其外來植物、花朵盛開有如蓮花而得名,但在「蓮」之前連加「番」和「西」以顯示外來種,卻很少見。

台灣早在日本時代就引進百香果,當時台語稱為「時錶仔花」、「時計果」、「時鐘果」、「時鐘瓜」等,都是源自日文「時計草」。日本人看百香果花朵的花萼及花瓣,有如鐘錶的面板,所以稱之「果物時計草」,簡稱「時計草」。

另外,台語也依百香果的果實而有不同稱呼,包括以百香果長得像雞蛋,稱之「雞卵果」;以百香果切開看到很多種子,有如木瓜,稱之「番仔木瓜」;以百香果的皺皮小球形狀,戲稱「牛𡳞脬」(gû-lān-pha,牛的陰囊)等等。

根據王禮陽《台灣果菜誌》(一九九四年)的說法,百香果的「百香」是在台灣命名的。一九六○年,台灣鳳梨公司率先推出果汁類飲料,其中有一種「西番蓮汁」,但覺得名字不太好聽,最後決定音譯英文Passion fruit而稱之「百香果汁」。此後,「百香果」之名定於一尊。

*百香果最早是由西班牙人從南美洲引進歐洲,英文Passion fruit源自拉丁文學名Passiflora,由當年西班牙在南美洲的傳教士所命名,但Passiflora的意思並不是熱情,而是耶穌受難之花。

原來,當年西班牙傳教士看到百香果花朵,就把這種花的特別構造,解釋為十字架、荊棘、釘子、傷痕、血跡等耶穌受難的象徵,並以此說明來幫助傳教,希望把原住民轉變為基督徒。

虱目魚

04.jpg)

基隆人,像我這麼愛吃虱目魚的,真的很少。

基隆很少見虱目魚專賣店,我跟老闆談了一下,魚來自台南。我點了一碗虱目魚粥(五十元)、一份煎魚肚(一百零五元),腰瘦好吃。

虱目魚粥的部位是魚柳,魚柳是魚脊椎兩側無刺的肉,一尾魚只有兩條魚柳。很多人不知道,虱目魚粥加的不是蔥酥,而是蒜頭酥,如果自己在家裡煮,真的要放對。芹菜珠加蒜頭酥,虱目魚粥必備。

這家虱目魚煎赤赤的功力強大,而且這種尺寸的魚最好吃。現在市場的虱目魚比以前肥大,為什麼呢?早年是淺坪式養殖,魚吃池底的藻類並餵飼料,體型較小;後來發展深水式養殖,完全靠餵飼料,養殖密度高、期間長,體型相對肥大。

我在家吃虱目魚,都買整尾的,可煎可煮。有人怕刺,但我覺得一邊吃一邊挑刺,最有滋味。

早年基隆近海漁獲多,魚新鮮又便宜,基隆人可以選擇的魚太多,輪不到養殖有土味還有細刺的虱目魚,也很難理解台南人吃虱目魚的文化。但虱目魚真的好吃,尤其魚肚更是一絕。

今天來看,虱目魚可說是上帝的禮物。虱目魚(Chanos chanos)分布於太平洋、印度洋熱帶、亞熱帶的海域,可以生長在海水、半鹹水、淡水。虱目魚沒有牙齒,主要以水中的藻類、無脊椎動物為食,所以有人稱之「海草魚」,很適合在海岸建造魚池養殖。

根據聯合國世界糧農組織(U N F A O)的資料,全世界最早養殖虱目魚的紀錄,在十五世紀之前印尼爪哇島的東部,之後再傳到菲律賓、台灣。

菲律賓養殖虱目魚也是歷史悠久,因養殖興盛、食用人口眾多,還把虱目魚定為「國魚」。

台灣原住民與菲律賓人、印尼人同屬南島語族,所以台灣也可能在荷蘭人統治之前就有虱目魚養殖。

台灣虱目魚養殖愈來愈進步,肉嫩而少土味,我認識的印尼移工和配偶,都大讚台灣虱目魚便宜好吃。

從海洋保育來說,民眾應該選擇食用符合生態保育、永續利用原則的海鮮,以幫助台灣海洋保育,確保「年年有魚」,而養殖虱目魚是被「建議食用」的魚類之一。

近年來,已有海洋生物學家認為,人類可能在二十一世紀中葉就面臨海洋漁源枯竭。因此,台灣擁有全球最大規模的虱目魚養殖業,未來將在漁源上扮演更重要的角色… 閱讀完整內容