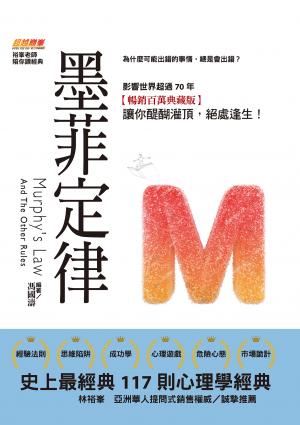

001.墨菲定律:失誤總在疏漏處

人們在事情遇到問題時,會感嘆老天爺愛作弄人,為什麼只要哪個地方原本很可能會出錯,到後來就會給你出狀況。這次不出錯,也許下回就出錯,某個流程只要一再重複進行,錯誤就會在某個時刻發生。

理論說明

美國空軍工程專家愛德華·墨菲(Edward Murphy)於1947年進入美國空軍技術學院,成為空軍基地航空發展中心的研發人員。他在此地參與了高速火箭的實驗,他們在實驗中需要將16個火箭加速度計懸掛在受試駕駛員頭頂上,而在二選一的情況下,偏偏選錯了會造成災難的加速度計安裝方案,導致了實驗失敗。面對結果,墨菲發表了一句傳流不衰的結論:「假設有兩種以上的方案能夠執行某任務,而其中有一個方案將導致災難,那就一定有人會選擇那個會導致災難的方案。」

此定律後來成為整個實驗團隊工作的指導方針,以確保大家在實驗時盡可能小心謹慎操作來避免犯錯。由於效果顯著又帶著一點美式幽默的自嘲意味,「墨菲定律」很快就聲名遠播,以此為名的相關書籍也一直暢銷不墜。

深入探討

墨菲定律經由廣泛散播及輾轉傳授,有些衍生版本與其原意有所偏離,但終究促進了傳播,進而流行到更多領域,至今仍有強大的影響力。

面對墨菲定律,我們應當有以下的省思:

1.任務複雜度被低估

大部分的事情都沒有外表看起來的簡單。即使任務或問題從表面看來還算簡單,然而實際上總有些潛在的複雜性及意外狀況,不喜歡出現意外、討厭思考複雜問題的人們總是容易低估任務難度,忽視可能發生其它複雜性,結果就難免導致錯誤發生。

2.任務時間的預估容易失準

凡事都應該預留多一點時間。計畫往往趕不上變化,無論事前多麼仔細做好規畫,許多任務總是要花費比原先預估還要更長的時間才能完成。可能是因為發生了未預料到的問題,加上執行者本身的突發情況等各種因素所導致。這點除了時間管理的重要性之外,預留可能的應變時間更能確保任務的及時完成。

3.不可忽視問題發生的可能性

既然存在著可能會出錯的點,它最後往往就會出錯給你看,因此墨菲定律格外強調風險管理及盡可能做好充足準備。一方面要盡最大努力避免犯錯,另一方面也要為可能出現的故障與問題做好備案。

4.小機率與大事故

類似飛機失事這種小機率事件的發生,一般人的觀念裡通常會略去不管,一而再的事實證明了,這是相當危險的思維。在以不分別有沒有存在缺失的所有飛機為母體裡統計,發生飛機失事確實是小機率事件,但若將母體縮小範圍為「所有存在缺失的飛機」,那出錯而發生意外恐怕就是大機率事件,甚至出錯之快,遠超過心存僥倖者的預期。而且,即使人們認為飛機失事算是小機率事件,不可諱言,它所造成的還是重大事故,絕對不可輕乎。

5.人有履行自我預言的傾向

因為自我實現預言(Self-fulfilling Prophecy)的心理作用,當人們過度擔心某種情況的發生時,促使它發生的可能性就更高。過於擔心某問題或害怕會失敗時,這樣的焦慮便會影響行為與決策,進而增加問題出現的可能性。所以,正面心態和積極的信念是應對墨菲定律很重要的修煉。

6.預估偏差是日常,應防患於未然

墨菲定律確實能提醒人們:具備優秀的問題解決能力,並不保證問題就不發生。所謂的危機狀況,往往有其高度隨機性及不可預測性,使得人們難以事先防範。練就優秀的問題解決能力,正是為了在突發狀況出現時可以將問題的影響降到最小。

我們往往會聽到人們用「墨菲定律」來歸因生活中遇到的倒楣、不幸遭遇,然而大多數的情況都無關機率。大多數的意外事件都不是小機率事件,而是司空見慣的狀況,由於司空見慣的狀況通常檢討到最後問題還是在自己身上,所以人們習慣於把「墨菲定律」一詞端出來,表示說是運氣不好才發生狀況。

人生解碼

墨菲定律像是一個在上帝視角嘲笑著悲觀者、完美主義者的法則,它提醒著我們事情總會出錯,差別只在於大錯或小錯,關鍵在於我們對於失誤的容許程度及面對意外的能力。及早認清我們是人而不是神,能夠在現實人生裡過得更好。

002.250法則:把握你遇到的每個人

每個人的背後,通常都有250名親朋好友,而這些人又會有同樣多的關係,因此,得罪一名客戶,將會失去幾百名、數千名甚至更多的潛在客戶。反之,維持好與每個客戶的關係,它所帶來的正面效應又何等巨大。

理論說明

推銷大王喬·S·吉拉德(Joseph S. Gerard)曾經自豪地說過:「『250法則』的發現,使我成為世界上最偉大的推銷員。」吉拉德做汽車推銷員時,由於業務工作的關係,時常得去參加親朋好友舉行的葬禮。時間一久,他發現每場葬禮的參加人數,一般都是250人左右。

職業的敏感性啟發了吉拉德,使他獲得一個賺錢的商業法則:「一個人一生中與其往來的人,大約250位。」經過進一步的調查,結果證實了吉拉德這種推測基本準確,這250人可視為一個平均數字,或者說是要好朋友的基本數字。

基於這個法則,吉拉德對自己的工作進行了分析:假如一星期中接待50位顧客,其中有兩位對他的服務不滿意,一年下來,便能影響500個以上的人對他的服務不滿意,從事汽車推銷工作14年,就有7千人會抱怨:「不要到吉拉德那裡買車。」這還未考慮被影響的250人中的任何一人,對其認識的250人的再度影響。

「只要你氣走一位顧客,你將會失去250位或更多的顧客。」這就是250人法則。

喬·吉拉德說,客戶轉介紹,一個客戶後面將會有250個潛在客戶,這就是250法則,也就是連鎖反應法則。

深入探討

我們不能把一個客戶看成單一的客戶,我們要想到在他們的背後,有一大群潛在的客戶,因為每個人都有自己的交往圈子。比如塗料老闆,他在塗料行業裡有很要好的朋友,在行業裡面他們會經常交流,因為他們不只是競爭對手,有時候還會是合作夥伴,他們往往在用到一種好材料時,會與好朋友分享。比如他說,我用這家的鈦白粉不錯,價格又合適,服務又好,當然他的朋友寧願相信,所以就會來嘗試一下,結果你就可以很好的合作了,你不用和他解釋太多,只要按照同樣的態度服務即可。

但如果你在一個客戶心目中留下一個不好的印象,或者如果你傷害了某個自以為無關緊要的客戶,那你就大錯特錯了,因為可能這個客戶所有的朋友都不再相信你。即使你花了很多的精力想要去說服他們,即使你找更多的理由來說明,都很難挽回這個局面。

不要傷害任何一個客戶的感情,培養和發掘客戶背後的客戶,這才是最精明的作法。

人生解碼

每一個顧客背後,都存在著250個準顧客;贏得一個顧客的好感,等同於贏得了250個準顧客的好感;得罪了一個顧客,也等同於失去了250個準顧客。

003.二八定律:世上20%的人擁有世間80%的財富

商家80%的銷售額來自20%的商品,80%的業務收入是由20%的客戶創造的;在銷售公司裡,20%的推銷員貢獻80%業績等等;20%與80%的相互關係,在生活中四處可見。

理論說明

1897年,義大利經濟學家帕累托(Vilfredo Pareto, 1848-1923)偶然注意到19世紀英國人的財富和收益模式。

在調查取樣中,他發現大部分的財富流向了少數人手裡,同時,他還發現一件非常重要的事情:即某一個族群占總人口數的百分比和他們所享有的總收入之間有一種微妙的關係。後來,他在不同時期或不同國度都見到這種現象。不論是早期的英國,還是其他國家,甚至從早期的資料中,他都發現這種微妙關係一再出現,而且在數學上呈現出一種穩定的關係。

於是,帕累托從大量具體的事實中歸納出一個簡單而讓人不可思議的結論:

如果社會上20%的人占有社會80%的財富,那麼可以推測10%的人占有了65%的財富,而5%的人則占有了社會50%的財富。由此,可看出一個事實:財富在人口的分配中是不平衡的。

因此,二八定律成了這種不平衡關係的簡稱,不管結果是不是恰好為80%和20%(從統計上來說,精確的80%和20%不太可能出現),習慣上,二八定律討論的是頂端的20%,而非底部的20%。

深入探討

後人對帕累托的這項發現給予了不同的命名,例如帕累托法則、帕累托定律、80/20定律、最省力的法則、不平衡原則等。

如何實現成功,永遠是領導者追求的主旋律,說不完,道不盡……領導者必須知道二八定律,同時在自身工作以及領導管理方面也必須遵循二八定律。

領導者不管是在哪個企業、哪個崗位上,不管其內容有多大的差別,均有其工作目標及工作重點。領導者想要成功,必須明確目標,抓住重點,有所取捨,集中精力做屬於領導者該做的事。

二八定律告訴領導者的核心思想就是要「專注於重要的事情」,領導者需要花費80%以上的時間、精力在考慮經營目標、發展方向、計劃決策、領導者培訓等方面的問題,而業務人員則必須用80%的精力尋找客戶、開拓市場,締造銷售業績。

人生解碼

在自身工作管理上,領導者必須用80%的黃金時間做重要的事情,用垃圾的時間去處理垃圾的事情。因此在工作中,要仔細找出那些影響工作效率的因素,讓自己用80%的時間去做重要而占日常工作20%的事,確實發揮自身的優勢,輕鬆達成目標。

004.刺蝟法則:能相互取暖又不扎到對方的最佳距離

人與人講究親密關係,然而親密也有底限,這被稱為人與人的安全距離,安全距離的範圍被闖入會讓人不舒服。

理論說明

在酷寒的冬日,沒有濃密毛皮能夠禦寒的刺蝟們會彼此靠近以相互取暖,麻煩的是刺蝟身上長著尖銳的刺,只要彼此一接近就會刺痛對方,只好退開,可是個別分開自處又嫌太冷,過不了多久就又會湊在一起,來回折騰個幾次,刺蝟之間會找出最合適的距離,既達到取暖的目的又不會被刺痛,這就是所謂的「刺蝟法則」。

深入探討

人際關係處理的好壞,決定著你能否成功。人際關係,在現實生活中是相當微妙而複雜的關係,許多人苦於不知如何處理人際關係,在瞭解了刺蝟法則之後,應該比較能拿捏一二。

想要與人建立好人際關係,就不能與人過度疏離,方能獲得別人的尊重,當然也要保持適當的心理距離,以避免自身和他人之間的相互嫉妒和緊張。有時,交往過密,無意中也會互相傷害到。就像兩隻互相取暖的刺蝟,彼此靠近是為了更加暖和,然而若距離太近,又容易造成彼此的傷害。

奇異電氣公司的前總裁史東在工作中就很強調要力行刺蝟理論,尤其在對待中高層管理者更是如此。在工作場合和待遇問題上,史東從不吝於對管理者們的關愛,但在工作之餘,他從不要求管理人員到家做客,也不接受他們的邀約。正是這種保持適度距離的管理紀律,使得奇異電氣的各項業務能夠一帆風順。

與員工保持一定的距離,並不至於使你高不可攀,也不會混淆了你與員工之間彼此的角色。這是管理的最佳狀態,掌握這個原則,也就掌握了成功管理的祕訣。

人生解碼

人與人的交往之中,適度的空間和心理距離能使人與人之間產生心靈上的惺惺相惜。而與之相反的是,過遠或過近的空間或心理距離會使人與人之間產生厭煩感。凡事都要掌握適度分寸,男女之間的交往亦同。 閱讀完整內容