公使父親

我父親裕庚大人曾任大清駐法公使,寓居巴黎四年。一九○三年一月二日,父親與母親還有家人,以及使館一等秘書、二等秘書、海軍和陸軍武官、各地方使館領事、他們的家人與僕人等隨從,一行共五十五人,從巴黎乘坐蒸汽船「安南號」抵達上海。我們靠岸之後的經歷並不是很愉快,大雨傾盆而下,讓眾多隨行人員登岸並得到妥善安置已經非常困難了,更不用說還得小心照看大量行李。從過往的經驗我們發現,在旅行途中,不論大小事,公使團成員或僕人全都不可靠,因此,我母親一肩扛起所有重任。在處理這些麻煩又困難的事情上,她無疑深具天分。

當蒸汽船在外灘的法租界碼頭放下登岸船板之際,我們見到了身著正式官服的上海道台(本地最高級官員)、上海縣令以及其他許多官吏。道台告訴我父親,我們停留上海期間,可以下榻於他在天后宮所準備的房宿,但父親拒絕了他的提議,他說,他從香港發過電報,已經安排好要住宿在位於法租界的密采里飯店(the Hotel des Colonies)。一八九五年,我父親奉詔赴日,在啟程的路上,我們曾在那間廟宇泊宿過,一點都不想再嘗試第二次。廟宇建築年久失修,雖然曾經有過一段美輪美奐的全盛時期,但人們卻任其老去而破敗。按照慣例,縣令在高級官員過境時,應當提供住所與食物等,高官也鮮少拒絕他們的好意,但父親總是自有主張,婉拒一切協助。

最後,我們總算安全地到達了密采里飯店,在那兒我父親發現兩封從宮裡發來的電報正等著他,這些電報命令我父親即刻前往北京。由於通往天津的河道結冰,我們完全無法走河路,唯一可行的途徑是走海路通過秦皇島,但我們同樣不可能走這條路線,因為父親當時又老又病,事實上,那段時間他一直在接受醫生的照料,這一段漫漫長路,遠遠超出他體力所能負荷。在考量過種種困難之後,他拍了一封回電說道,待北河(即海河)融冰之後,我們就會從上海乘坐第一艘蒸汽船前往天津。

請聖安儀式

我們於二月二十二日離開上海,在二十六日到達天津。與我們抵達上海的時候一樣,我們見到了該港口海關的道台及許多其他各級官吏。

當時所有高官返國時,都必須執行一種非常特別的禮節儀式,在中國港口一靠岸登陸,就要馬上由就近的總督或督撫布置安排「請聖安」,道台的品級太低,是無此殊榮作此安排的。我們一抵達天津時,當時駐天津的直隸總督袁世凱,立刻差遣了一名官吏與父親接洽,為典禮做準備。這是一場極盡鋪張華麗的典禮。布置妥當之後,我父親和袁世凱都穿著全套正式的朝服,長袍外披著紅黑色補服,頸戴琥珀朝珠,頭上則戴著飾有孔雀花翎與珊瑚頂戴的朝冠,一同進發前往萬壽宮。萬壽宮是專門為這類儀式而建造的,他們到達時,已經有許多層級較低的官吏在那兒等候了。在這座寺廟或者說是宮殿的後進中央有張狹長的桌子,上面放著皇上與慈禧太后的長生牌位,寫著「萬歲萬歲萬萬歲」。總督袁世凱與其他官吏先入內,袁站在桌子左側,其他人則從桌子前緣兩端開始,排為兩列直線。不久之後,我父親也進來了,他跪在桌子正前方的中央,高呼「跪請聖安」。儀式結束之後,父親旋即起身,請問聖躬安康否,袁世凱答道聖躬安,便結束了典禮。

我們在天津逗留了三天,於二十九日抵達北京。我父親的病情愈加沉重,他懇求四個月的病假以資休養,慈禧太后批准了他的請求。我們在北京曾有一棟美麗的豪宅,那是在前往巴黎之前不久裝修好的,但卻在一九○○年義和團之變期間被燒毀,損失超過十萬兩銀子,所以我們租下並搬進一棟中式屋邸。

那棟曾有的豪宅並不是新蓋的,當年我們買下來的時候,那兒峨然矗立著一座非常精緻的中式老宅,原來是一位爵爺的府邸,經過一些巧妙的裝修與改建之後,老屋轉而變成一座具有西洋風格的美麗豪宅,並保有原本鑲嵌著的精美木雕。我說是「西洋風格」,其實是讓中式屋宇看起來像西式宅邸,而不是拆掉加以重建。我們改造了這棟房子,門窗、走廊、家具等都是西洋式樣的,但房屋結構本身和庭院布置則仍是中國式的。如同北京所有的傳統老宅一樣,我們的屋邸建造得錯落有致,帶有數個花園,佔地大約十英畝。完成裝修之後,我們才住進去四天,就前往巴黎了,儘管耗時耗費甚鉅,我們還是失去了這棟豪宅,這讓我的家人一直不勝悲傷與惋惜,但身為中國的高級官吏,這只是眾多必須承受的磨難之一。

如前所述,北京的房屋往往建造得錯落有致,並且占地廣大,而我們以前的宅子也不例外,它由十六間一層樓高的房屋組成,約有一百七十五個房間,全都面向庭院圍成一個四邊形,如此格局,使我們無需邁出大門,就可以沿著前緣用玻璃窗圍起來的走廊,從一間房屋走到另一間房屋。讀者們會猜想,這麼多房間能夠拿來做甚麼?我們是一個大家庭,還有著眾多幕僚、文書、信差、僕人、馬夫和轎夫,要充分運用它們並不困難。

圍繞著房屋的是一個中式花園,園中有小湖,湖裡養著金魚,並種著美麗的蓮花,湖上還跨越著一座小橋,沿岸則布滿垂柳。許多小徑蜿蜒於湖與湖之間,小徑旁的花圃則栽種著不同品種的花卉,排列得十分雅致。一八九九年六月,當我們前往巴黎之時,花園裡花團錦簇、百葉爭榮,看到的人都讚嘆不已。

由於我們現在在北京沒有自己的住所,我們不知道該住哪兒,因此,在我們來到天津時,父親給一個朋友打了電報,請他幫忙找房子。經過一番小小的折騰之後,我們的棲身之所終於確定,結果竟然是一個非常著名的地方,就是義和團之變之後,李鴻章與外國勢力簽訂條約的宅邸,他也是在這裡去世的。自從李鴻章逝世以來,我們是第一個居住在那裡的人,因為中國人非常迷信,他們擔心,如果住在那兒,會有可怕的靈異事件發生,所有的好朋友也勸我們,如果我們膽敢承租這間房子,同樣的事也會降臨在我們身上。但是我們很快就安頓下來了,當我們住在那兒時,沒有遭遇任何恐怖的事情,然而,有鑑於我們房子曾為大火吞蝕的不幸遭遇,我認為他們的恐懼並非無由來的。

老宅燒毀而蒙受的損失我們再也無法彌補,因為我父親是一名政府官員,他若試圖填補這項金錢損失是不智之舉,除此之外還有可能影響他的社會名望,因為人們認為政府官員在為國效力之時,應當把自身或家人置諸腦後,在職期間的任何私人損失,他也都應該有所承擔而不抱怨。

太后召見

一九○三年三月一日,慶親王奕劻和其貝子載振拜訪我們,說太后要立刻召見我的母親、妹妹和我,我們必須第二天早上六點鐘就抵達頤和園的萬壽山。母親告訴慶親王,我們在國外的這些年來一直穿著洋服,是故沒有合適的旗袍能穿去見太后,他回道,他已經跟太后介紹過我們,也提到我們穿的是歐式裝束,太后說我們不必穿旗袍進宮,她很樂意看到我們穿洋服覲見,因為這讓她有機會研究外國人是怎樣穿衣打扮的。妹妹和我都很難決定這個場合應該穿哪件衣服,她希望穿淡藍色的天鵝絨禮服,因為她認為這個顏色最適合她。從我們還是小女孩的時候,母親就一直把我們打扮得一模一樣,但我說我更想穿紅色天鵝絨禮服,因為我認為這樣也許能取悅太后。經過長時間的討論之後,我的意見勝出。我們戴上可愛的紅色帽子,帽緣裝飾著羽毛,搭配同色的鞋子與長筒襪。母親則穿上一件美麗的海綠色雪紡長禮服,其上繡有淡紫紅色鳶尾花,以紫紅色天鵝絨鑲邊,並戴著飾有白色長羽毛的黑色天鵝絨大帽。

當我們住在市中心地區時,唯一的代步工具是轎子,而從我們家到頤和園的距離大約是三十六華里,相當於三小時的車程(一華里約等於三分之一英里或二分之一公里),所以我們必須三點鐘出發,才能早上六點鐘到達。慶親王傳達的訊息使我們激動萬分,因為這是我們第一次進宮,所以我們當然希望展現最好的一面並準時到達。我一生的夢想就是去看看皇宮的模樣,然而,因為我生命中大部分時間都不在北京——實際上是不在中國,我一直沒有機會實現夢想。另一個原因則是我父親從未把妹妹跟我的名字載入官方的滿族兒童名冊中,以至於慈禧太后在我們從巴黎回來之後,才知道裕庚有女兒。父親告訴我,他之所以沒有登錄我們的名字,是因為他希望盡可能提供給我們最好的教育,唯一的辦法就是不要讓太后知道我們的存在,否則的話,根據滿族慣例,二品以上官員的女兒,在年滿十四歲之後都應當進宮,以便皇帝選妃,慈禧太后當初就是以這種方式被咸豐皇帝選中,但我父親不希望我們名列其中,他對我們還有更多的計畫與期望。

當天凌晨三點,天色一片漆黑,我們各自乘著一頂四人小轎出發,轎子一角由一個轎夫扛起,要走這麼長的距離,必須有兩班轎夫接力,這意味著三頂轎子要配備二十四名轎夫,這還不算每頂轎子前方有一個額外的領頭轎夫。除此之外,還有三名騎著馬的軍官,每一名分別護衛一頂轎子,每頂轎子後面還跟著兩名同樣騎著馬的僕人。另外,轎子後面還跟著三輛大篷車供轎夫進去休息。這樣就形成了由四十五個人、九匹馬和三輛篷車組成的隊伍。

坐在轎子當中,我被完全的黑暗包圍,感到異常緊張。萬籟俱寂,只有轎夫嘶啞的來回呼喊,他們彼此提醒注意崎嶇道路上的石頭和窟窿,加之以馬群沉重的腳步聲。對於從未有過長距離乘轎經驗的讀者,我要說的是,這是最不舒服的交通工具,因為乘客必須完全靜止不動地坐直,否則轎子可能會傾覆。這一趟路途十分遙遠,當我到達宮殿大門時,我已經感到非常僵硬和疲倦了… 閱讀完整內容

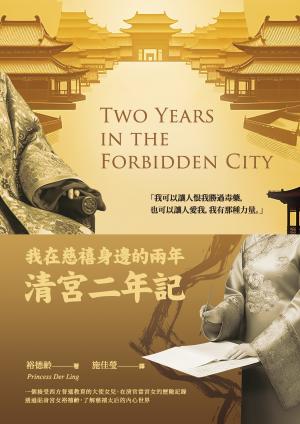

書摘精選 > 我在慈禧身邊的兩年:清宮二年記