──R. Lincoln Harris

On a gentle upward slope

With a historic church nearby

The luncheon special seemed ideal

For my wife and I to try.

She had fish, and I the pasta

Twas spaghetti bolognese

With bread and chese, and olives too

Which I’ll remember, all my days.

The yellow trolley cars went by

All filled with happy faces.

I smiled and waved, and they did too

In this loveliest of places!

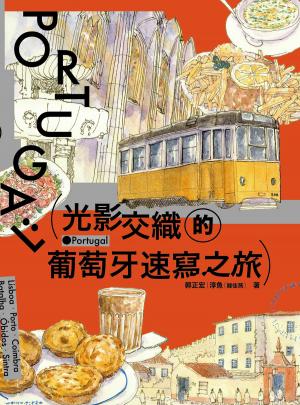

帶有歷史教堂的緩坡、來來去去的黃色電車、對著路過的人們微笑招手,這大概都是旅人們對於里斯本的印象。破敗而又美好,是我對它的一種矛盾形容;走在里斯本街頭,時光彷彿在18、19世紀緩慢的前進。

座落在特茹河口的里斯本因為城市建立於七座山丘之間,故又稱「七丘之城」。里斯本這個名字有一說來自西元前1200年前腓尼基人所取的古老名稱Olisipo(Ulyssipo),意指令人愉快的港口,但也有一說是向古希臘史詩英雄尤里西斯(Ulysses)致敬。無論是哪一種,里斯本本就是一個文化交匯處,除了腓尼基人,希臘人、迦太基、羅馬人前仆後繼地來到此地,再往後更有哥特人、日耳曼人與摩爾人交替統治這塊土地。

今日的里斯本主要建設於18世紀,在一場災難性的地震後,當時的首相──龐巴爾侯爵(Marquês de Pombal)作為建設市鎮的領導人物,加寬了道路,更創新的為里斯本帶來防震設計建築,利用活動式木製部件組合而成,建築物會隨地震的幅度晃動而排掉衝擊力,讓主體結構不會倒塌,又利用建築之間隔間防止火災擴散。今日里斯本市中心依舊保持著當年龐巴爾侯爵所設計的市鎮模樣,特別是在Baixa區。龐巴爾式設計多數為四層建築,同時限制建築高度,標榜實用為主。地面層是為商店,樓上則為民居並設有露台。新式房屋立面以簡潔設計為主,主張減少不必要的裝飾和陳設。

▲奧古斯塔街拱門前廣場紀念葡萄牙國王Estátua de D. Josél。

1755年11月1日,天主教的諸聖節,虔誠的葡萄牙人們紛紛前往教堂為這重要的節日做準備。在教堂裡頭每一支蠟燭都被點燃,教堂裡頭還裝飾著新鮮花朵及各種易燃的裝飾品。上午九點三十分到九點四十分,這十分鐘內發生了三次有感地震,第二次地震的晃動又比第一次更大,導致許多建築物因此坍塌,據記載,這一次的地震長達三分半,十五呎寬的裂縫出現在里斯本市中心。隨之而來的第三次地震強度沒有前兩次強大,卻連帶影響到了西班牙,甚至北非。包括阿爾及利亞和摩洛哥城鎮皆造成了重大傷亡。阿爾及爾與丹吉爾完全遭受摧毀。在歐洲,里斯本地震在西班牙同樣造成了相當大的破壞,特別是在馬德里和塞維利亞。法國、瑞士和義大利北部也感受到了搖晃。今日地震學家估計,里斯本地震的震度在瞬間震級尺度上為8.5~9.0,震央位於大西洋。

地震發生時,里斯本民眾大多數都在大教堂裡禮拜,隨著地震發生,燃燒的燭台因倒塌而燃起了熊熊大火,幸運的人躲過地震,逃到了停泊在特茹河上的船隻。未能逃生的民眾,有的被困在倒塌的磚瓦碎片中,因街道狹窄而未能獲救。在地震幾分鐘後,火勢蔓延,整座里斯本陷入火海,成為了一場人間煉獄。更不幸的是,大地震所引起的海嘯,在四十分鐘後席捲了港口與市中心。第一波海嘯的襲擊,在觸及港口便停止。可當第二波,與第三波接連來襲,幸運之神就不再眷顧了。海嘯不只襲擊了海岸,更捲起六米浪高,大批民眾被捲入海中。這場地震與海嘯,造成里斯本有三分之一以上的人口死亡,85%的建築都被摧毀。

▲在居住旅店六樓窗戶望外面看出去的窗景,這條大馬路叫Av.da Republica,大概有八線道的馬路,是很標準的歐洲城市景觀,對面紅瓦屋頂的老屋公寓是葡萄牙或說是南歐的城市景觀標配,有紅瓦什麼都對了!

雖然今日的卡爾莫教堂主廳屋頂已經因地震而消失,但透過仍然存在的拱肋依然可以勾畫出主廳原先是採用巴西利卡式(BaBasilica),內部分隔為一座中殿及兩側的兩個側廊,後方則為一個大的突出半圓作為主祭壇,兩側再加上四個小的突出半圓則為小教堂之用。

在地震後的隔一年,1756年,葡萄牙王國原想將其修復,卻由於宗教與政治的不穩定,導致修復到了1834年終於停頓至今。如今這座教堂院內除了展示教堂僅存部分,更設立了考古博物館在內。作為考古博物館,館內收藏著中世紀的棺木、紋章、雕像,甚至是秘魯帶回的一尊木乃伊。

里斯本與舊金山

對舊金山若是有些微的了解,就會發現里斯本與舊金山的相似之處,事實上,也有許多外國旅人經常稱里斯本為歐洲舊金山。那麼這兩座城市在哪些地方如此接近呢?

1.懸索橋

相信,即使沒去過舊金山,但一定的概率都聽過金門大橋,這幾乎就是舊金山的地標之一。而造訪里斯本也很難錯過特茹河上的4月25日大橋,將兩座大橋以同一視角拍攝並放在一起比較,就能發現兩者有多麼相似。加以調查更可發現,它們是由同一位建築公司設計、建造,兩座橋身使用了相同顏色──國際橘。另外,金門大橋擁有最高的懸掛塔,以及美洲第二長跨度的紀錄;而4月25日大橋則擁有歐洲大陸最長的懸掛跨度。

舊金山與里斯本一樣都是丘陵地形,兩座城市不約而同的也都是建立在七座山丘之上!因此在不經意的一個小拐彎,就能發現這兩座城有著許多的相似街景。此外,兩座城市同樣是個海灣城,在港口邊同樣有著迷人的酒吧、餐廳,都是當地人和遊客散步、放鬆的好去處。

3.電車與纜車系統

事實上,里斯本的電車與纜車系統最早是來自於美國。兩者的電車與系統都在19世紀初便設置,今日在里斯本,這些黃色電車仍然作為主要公共交通系統,但舊金山現在只運營兩條纜車線路(其中一條是目前世界上最古老的手動操作纜車系統)。兩座城市的標誌性象徵都是這古老的電車,並成為造訪城市必做的一項旅遊活動。

4.大地震

里斯本在1755年發生了毀滅性的大地震,85%的里斯本都被摧毀,而舊金山在1906年也發生了致命性的大地震,造成40多萬人無家可歸。雖然兩座城市都面臨了毀滅性的天災,但在經過重建之後,這兩座相似之城依然散發出屬於自己的那完美的新舊結合,被吸引而來的旅人能夠享受更經典與永恆的生活方式,同時沉浸在舊時代的魅力中… 閱讀完整內容