二〇〇一年九月,我不小心考上了建國中學,這一切都是一場意外。國中的時候,我不是那種成績頂尖、各種考試都維持在校排或班排前幾名的學生,大概就是處於中上的狀態。因為家裡開漫畫店的關係,那個時候的我,只熱衷於看漫畫和打電玩,雖然不至於玩物喪志而荒廢課業,但除此之外沒什麼特別的嗜好。

那個時候的我,簡直無法想像二十多年後的自己會是現在這個樣子,一下子科普書,一下子學術研究,一下子又跑到世界某個角落去追鳥。當時的我,對科普書籍興趣缺缺,更不要說寫作了,也還看不懂棒球,更不知道在遮雨棚上製造腳步聲噪音的小鳥叫做珠頸斑鳩。總之,寫完作業和讀完書的時間,就是中二動漫阿宅的自由快樂時光。

有趣的是,即便記憶已經非常淡薄,但還大致能想起當時沒有太多考慮就加入了建中的生物研究社(簡稱生研社),從此之後,我彷彿被雷打到、或像蜘蛛人被蜘蛛咬到後搖身一變,變成截然不同的另一個人。我想,可能是因為我在國小和國中時,經常看探索頻道和國家地理這一類節目,對裡面的野生動物畫面頗感興趣,也滿喜歡看科學家在節目上侃侃而談;此外,童年時常在三峽郊區和溪邊打混摸魚,也有那麼些許的影響。

▲珠頸斑鳩Spotted Dove Streptophelia chinensis

相當適應臺灣都市環境的野生斑鳩,非常普遍。能在陽台或鐵窗上築巢繁殖,甚至連倒置的好神拖也行,堪稱繁殖最隨便的鳥,又稱「隨便鳩」。

生研社是建中社員人數最多的社團,連續好幾年都是建中第一大社,大概維持在兩百多人。每年暑假開學前,創社的指導老師廖達珊,都會來宣示今年的目標:社員三百!不過,至少在我就讀的那三年,始終沒有達到這個數字。那時候的生研社還是年輕的社團,我是第七屆,許多學長即便畢業了,依舊時常回來說嘴他們當時的紙醉金迷和風花雪月──就像我現在寫這些文字給各位讀者一樣。

某種程度來說,建中生研社是個假研究之名、行玩樂之實的高中社團(希望在天上的廖老師不要生氣)。這麼說也還好,畢竟大多數的高中生當時無法獨立執行學術研究,都還在學習和摸索的階段,高中社團也就是維持興趣的溫馨環境,也是個逃避課業的避風港。

社團內分為動物組、植物組、分子生物組和醫學組,每個組的運作方式和文化不盡相同。動物組和植物組會到郊區觀察野生動植物,翻閱各式各樣的圖鑑;而分子生物組和醫學組則會參觀大專院校和研究機關的試驗研究,每天模仿大學生抱著厚重的普通生物學教科書在校園裡晃來晃去。整個社團的共同活動,包括校慶社團展覽,以及寒暑假與北一女合辦的短期營隊,其實都是假借社團活動之名與女高中生打交道。還有,每天中午或翹課時,總會在社辦裡吃便當和講一狗票的垃圾話,或是半夜在社辦前的廣場吃著火鍋、唱著歌。

動物組之下,又依照各生物類群分成不同的組別,例如鳥組、兩爬組、昆蟲組等等。雖然社團有兩百多人,但其實常在社辦的社員並不多,除了社團幹部,就是幾個常來的學弟,大概也不過十幾、二十人。但誰在乎呢?只要社費有入帳就好。因此,組織這麼不扁平化、積極參與人數又少的狀況下,沒人接手而「倒組」的狀況並不罕見,也成為幹部之間彼此嘲笑、相互較勁的實績。

社辦內的大桌子,擺放著一本建中的剪貼簿,封面會寫上大大的「社誌」兩個字,但裡面仍舊記載著各式各樣文字化和圖像化的嘴砲,事過境遷二十年,也成為登載歷屆社員與幹部黑歷史的潘朵拉盒子。許多社員現在已有一番成就,在該領域內也是小有名氣、甚至德高望重,這些黑歷史如果不慎公諸於世,或許還真會血流成河,而且流到滿地都是、海平面上升。

拿起望遠鏡,賞鳥二十年

老頤是當時高二的學長,鳥組的組頭,也是第一個教我觀察鳥類的人,雖然他現在沒有這麼熱衷於看小鳥。當時我對動物並沒有太大的偏好,昆蟲、兩棲類和爬行類我也算是有興趣,不過,在學長的積極拉攏並慷慨借我望遠鏡之下,我就順勢開始賞鳥了。

一拿起望遠鏡,至今就是二十年。不僅使我高中前兩年的課業成績一落千丈,成為每學期至少被當掉英文和數學兩科的「英數小子」,年級排名也落到八百名甚至一千名之外,奪下「八百壯士」和「被千人斬」的稱號,也大幅改變了我到目前為止的生涯。但我也想告訴各位,短期的成功和失敗都難以撼動你的人生,你看我現在這個樣子就知道,以前是那副德性,現在反而是這副德性。

1.2賞鳥新手村的必備道具

優秀的賞鳥人和專業的鳥類調查員,所需要的技巧包括:發現小鳥、辨識鳥種、區別鳥音、瞭解各種器材的操作、熟悉許多鳥種的習性與環境,這裡幾乎沒有一項可以只用教的就能速成。這些技能,都需要長期累積大量的野外觀察經驗,以及對鳥種和環境的「感覺」,才能夠練得爐火純青;就像訓練一名棒球外野手一樣,臂力、速度、判斷這些沒有一項可以教你,都只能靠自己磨練、磨練、再磨練。如果有高手能引領入門,那當然會更有效率一些,不過,師父領進門,修行靠個人,最珍貴的知識與經驗,還是要靠自己累積。

新手道具第一課:雙筒望遠鏡

對新手來說,賞鳥必備的工具有兩個:雙筒望遠鏡和野鳥圖鑑。

新手拿起雙筒望遠鏡看到的,是另外一個世界。常常不知道自己的目光跑到哪裡去了,更不要說去看樹頂上跳來跳去的綠繡眼,或是天空中快速穿梭的家燕,那簡直是一大考驗。

雙筒望遠鏡新手的第一課,是讓肉眼所見的目標,透過望遠鏡也能看到同樣的物體,這會需要一段時間的練習。先試著找一個固定不動的目標物(例如旗桿或電線桿),練習讓自己的身體、頭部、雙眼保持不動,只用雙手將望遠鏡放上雙眼、對焦,看到相同的目標物;隨著練習,拿起望遠鏡的速度要不斷加快,因為有些小鳥只給你五秒鐘,甚至一秒鐘。請記得,避免在容易引起誤會的地方拿著望遠鏡東張西望,例如在市區對著別人家窗戶看,以免惹來不必要的麻煩。

校園和公園中的麻雀、珠頸斑鳩和綠繡眼,都是適合練習的對象。一開始,如果能找到鳥類聚集的地方,例如在某個樹叢裡或地面上活動的麻雀群,可以先用望遠鏡看著鳥群固定不動,讓這些小鳥自然跳入或跳離你的望遠鏡視野;習慣望遠鏡的視野之後,便可以試著稍微上下左右移動看看,或是跟著視野中的小鳥移動;難度再調高一點,不妨試試樹梢上穿梭來去的嬌小綠繡眼,或是快速飛行的家燕。

如果一拿起望遠鏡就能夠快速對焦,看清楚飛行中的家燕,那我覺得就練習得差不多了,大部分的小鳥都難不倒你。我自己是沒有刻意練習,而是頻繁在校園、臺北植物園、臺大農場等不難到達的市區環境看小鳥,一段時日後,使用望遠鏡就能得心應手。

▲綠繡眼Swinhoe’s White-eye Zosterops simplex

臺灣都市郊區常見的鳥類之一,整體綠色,體型嬌小,喜以花蜜為食,有些人喜歡稱牠們為「斯氏繡眼」。

▲家燕Barn Swallow Hirundo rustica

大家俗稱的「燕子」通常是指這種鳥。在都市和郊區都很常見,也常在騎樓屋簷下築巢。大部分的家燕是夏候鳥,冬天會遷徙到東南亞度冬。

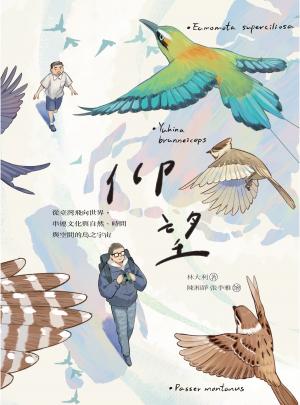

▲麻雀Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

可能是臺灣人最耳熟能詳的鳥類,但通常又對牠們一知半解。能適應都市綠地和農業環境,但近年有數量減少的趨勢。

鳥類圖鑑是另一項新手必備的工具,通常可以分為照片式圖鑑和手繪式圖鑑,兩種各有優缺點。照片式圖鑑比較能呈現鳥類真實的樣貌,但是不一定能呈現重要的關鍵辨識特徵(也就是用來判定鳥種的關鍵依據);手繪式圖鑑則相反,繪圖雖然或多或少和鳥類真實外觀有落差,但是各項細節都能清楚呈現。

一個國家或地區的野鳥圖鑑,目前還是以手繪式圖鑑為主流,照片式圖鑑為輔,主要在於手繪式圖鑑能自由且確實展示鳥類形態特徵、立姿與飛行姿勢,更重要的是,顯示關鍵辨識特徵,是照片難以取代的特質。

我的第一本野鳥圖鑑是一九九一年由吳森雄老師、劉小如老師、蕭慶亮老師等人所著,日本鳥類畫家谷口高司先生繪圖的《台灣野鳥圖鑑》(亞舍圖書出版,位於左圖下排中),書中共收錄六十六科四百五十八種鳥類。在當時賞鳥資源有限的狀況下,可說是人手一本的鳥類觀察聖經。就一個高中生的財力、時間與行動能力而言,賞鳥的地點不外乎關渡、社子和華江橋等溼地,或是新店及烏來等低海拔山區,《台灣野鳥圖鑑》的內容已經相當充足。

隨著賞鳥風氣的盛行和鳥類攝影的普及,越來越多人加入賞鳥的行列,不僅留下大量的鳥類觀察與影像紀錄,也讓許多鳥類知識的討論更加熱烈。這二十年來,臺灣許多新紀錄鳥類,都是由業餘的鳥類愛好者所發現,除此之外,以分子生物技術鑑定物種的快速發展,大幅增加鳥類分類變遷的速度。二〇二三年,社團法人中華民國野鳥學會發布《臺灣鳥類名錄》,嚴格審查臺灣的鳥類出現紀錄和遷留狀況,共登錄六百八十六種鳥類。從一九九一年的四百五十八種到二〇二三年的六百八十六種,臺灣的鳥類在三十二年內增加了兩百二十八種;對大自然更深入的瞭解與發現是可喜可賀的事,但也不免逐漸凸顯既有圖鑑的不足之處。

▲各種類型的野鳥圖鑑。

目前市面上的鳥類圖鑑很多,由蕭木吉先生撰寫、李政霖先生繪圖的《臺灣野鳥手繪圖鑑》,可說是現代手繪圖鑑的代表;而廖本興先生撰寫和攝影的《臺灣野鳥圖鑑:陸鳥篇》和《臺灣野鳥圖鑑:水鳥篇》都是傑作之選,而且新增了許多近年發現的新紀錄種和更新分類變動。這些圖鑑都適合新手在野外快速查閱、在家中細細研讀;要說缺點的話,大概就是重量了,請自己多多鍛鍊身體… 閱讀完整內容