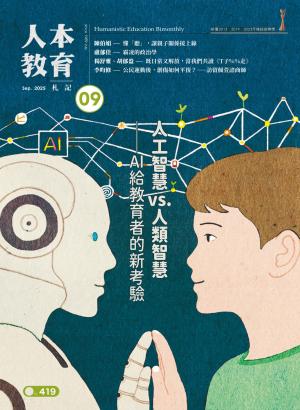

人工智慧,或又稱AI,是這個時刻的主要話題。

但在如今的高等教育現場中,有人認為AI的引入將帶來學習上的危機。

不過高教現場究竟遇上什麼難題?我們與中興大學物理系的教授明強老師約在一間咖啡廳準備一探究竟。理科背景出身的他一見面就說自己從早期便開始研究AI,言談中充滿自信。而同時,他也與人本結緣三十餘年,讓我們相當好奇在老師的腦中人文與人工智慧會如何碰撞,以及,在教學者與AI的砥礪與爭鬥中,他會提出怎樣的觀點呢?

鄧嵐心

能看得出學生是否使用AI作弊嗎?

這論點聽起來很普通也有點古老。但在明強老師口中,卻是新的理解。

站在教學者的立場,明強老師所擔心的,是學生創意能力大幅下滑。例如說,之前學生做專題報告時,常常會以生活中小困擾作題,像是計算要怎麼樣才不會在站著小便時滴到褲子。然而,如今的專題常都是專業的論文題目。

「這些題目都很經典喔,他成果也會做得很漂亮,可是,那些都是別人也做過的東西。你看不到這東西跟他自己的關聯。」說著,他嘆了幾口氣:「之前的題目真的會有一些蠻有意思的東西。」這就是老師口中的變笨,一顆顆失去創意的大腦。那這些漂亮題目是如何產出的呢?心頭了然的明強老師說,是AI。

「像有學生會使用複雜的程式語言解決簡單的問題,根本不需要用到那種方式,但因為工程師很愛用,所以AI就被訓練得喜愛使用這樣的方法。這就是使用AI最明顯的例子。」

他又舉例,如果有學生以超越目前學習階段的方法解題,問「為什麼使用」時卻又支吾其詞,那麼也能猜出這份報告可能是由AI完成的。

明強老師說得輕鬆,然而這建立在教學者對於學生跟AI都相當了解時,才有辦法做到。那,當老師自己既不瞭解學生也不懂AI的時候呢?

明強老師分享他兩位同事的經驗。原本A老師比較會啟發學生思考,B老師偏向照本宣科,所以A老師的學生更有想法。但後來A老師開放學生使用AI,卻沒有相應措施,最後導致近幾年的學生程度變差很多。反而是保守的B老師,因為不開放使用AI,學生狀態倒是跟以往別無二致。

這不禁令人唏噓,原先思想開放的老師卻因為AI而失去優勢,原先保守的老師反而在這個時代保留出自己的空間。難道,這是要我們拒絕新事物的意思嗎?或者

聽到這裡我好奇,如果更理解AI的運作機制,AI的危機就能被解決了嗎?明強老師卻說,沒有那麼簡單。

提升資訊教育固然能解決部分問題,像是避免人因不理解而踏入盲區。但是,這當中卻潛藏著兩項危機。

1.被AI吞噬的神經元

「如果我們都在訓練AI的神經元,就不會訓練到人類的神經元。」明強老師解釋,目前的AI是屬於大型語言模型(LLM),意思是AI利用文字之間的關聯性來隨機生成內容。簡單說,AI就像是在玩文字接龍,並不是真的了解內容。只是模擬人類複雜的神經連結,再透過持續輸入資料監督式學習。

生活化的例子像是:「媽媽跟小孩說,有四隻腳的動物是馬。下次小孩看到長頸鹿就會說牠是馬。媽媽又會再跟小孩說,不對喔,因為牠脖子長長的,所以牠是長頸鹿。接著小孩在看到鴕鳥時,就會說這是長頸鹿⋯⋯」

LLM是以深度學習為基礎,學習語言之間的關係,比如『我的狗叫做Lucky』,這時,狗和Lucky是同一物,而LLM就會把這些分析出來。

這樣訓練出來的語言模型很擅長處理文字,但不會真正的思考,更不會有創意,而且會有幻覺,會給錯誤的答案。這就是為什麼使用AI的學生愈漸平庸。這種不經思考,就會拿到錯誤的資訊。

再加上,人類每次思考都是在刺激自己的神經元,一旦我們將思考外包給AI後,那就變成在訓練AI的虛擬神經。久而久之,人的大腦就會越來越退化。

就彷彿,人類的神經元被AI併吞了。

但在如今的高等教育現場中,有人認為AI的引入將帶來學習上的危機。

不過高教現場究竟遇上什麼難題?我們與中興大學物理系的教授明強老師約在一間咖啡廳準備一探究竟。理科背景出身的他一見面就說自己從早期便開始研究AI,言談中充滿自信。而同時,他也與人本結緣三十餘年,讓我們相當好奇在老師的腦中人文與人工智慧會如何碰撞,以及,在教學者與AI的砥礪與爭鬥中,他會提出怎樣的觀點呢?

鄧嵐心

能看得出學生是否使用AI作弊嗎?

這論點聽起來很普通也有點古老。但在明強老師口中,卻是新的理解。

站在教學者的立場,明強老師所擔心的,是學生創意能力大幅下滑。例如說,之前學生做專題報告時,常常會以生活中小困擾作題,像是計算要怎麼樣才不會在站著小便時滴到褲子。然而,如今的專題常都是專業的論文題目。

「這些題目都很經典喔,他成果也會做得很漂亮,可是,那些都是別人也做過的東西。你看不到這東西跟他自己的關聯。」說著,他嘆了幾口氣:「之前的題目真的會有一些蠻有意思的東西。」這就是老師口中的變笨,一顆顆失去創意的大腦。那這些漂亮題目是如何產出的呢?心頭了然的明強老師說,是AI。

「像有學生會使用複雜的程式語言解決簡單的問題,根本不需要用到那種方式,但因為工程師很愛用,所以AI就被訓練得喜愛使用這樣的方法。這就是使用AI最明顯的例子。」

他又舉例,如果有學生以超越目前學習階段的方法解題,問「為什麼使用」時卻又支吾其詞,那麼也能猜出這份報告可能是由AI完成的。

明強老師說得輕鬆,然而這建立在教學者對於學生跟AI都相當了解時,才有辦法做到。那,當老師自己既不瞭解學生也不懂AI的時候呢?

明強老師分享他兩位同事的經驗。原本A老師比較會啟發學生思考,B老師偏向照本宣科,所以A老師的學生更有想法。但後來A老師開放學生使用AI,卻沒有相應措施,最後導致近幾年的學生程度變差很多。反而是保守的B老師,因為不開放使用AI,學生狀態倒是跟以往別無二致。

這不禁令人唏噓,原先思想開放的老師卻因為AI而失去優勢,原先保守的老師反而在這個時代保留出自己的空間。難道,這是要我們拒絕新事物的意思嗎?或者

聽到這裡我好奇,如果更理解AI的運作機制,AI的危機就能被解決了嗎?明強老師卻說,沒有那麼簡單。

提升資訊教育固然能解決部分問題,像是避免人因不理解而踏入盲區。但是,這當中卻潛藏著兩項危機。

1.被AI吞噬的神經元

「如果我們都在訓練AI的神經元,就不會訓練到人類的神經元。」明強老師解釋,目前的AI是屬於大型語言模型(LLM),意思是AI利用文字之間的關聯性來隨機生成內容。簡單說,AI就像是在玩文字接龍,並不是真的了解內容。只是模擬人類複雜的神經連結,再透過持續輸入資料監督式學習。

生活化的例子像是:「媽媽跟小孩說,有四隻腳的動物是馬。下次小孩看到長頸鹿就會說牠是馬。媽媽又會再跟小孩說,不對喔,因為牠脖子長長的,所以牠是長頸鹿。接著小孩在看到鴕鳥時,就會說這是長頸鹿⋯⋯」

LLM是以深度學習為基礎,學習語言之間的關係,比如『我的狗叫做Lucky』,這時,狗和Lucky是同一物,而LLM就會把這些分析出來。

這樣訓練出來的語言模型很擅長處理文字,但不會真正的思考,更不會有創意,而且會有幻覺,會給錯誤的答案。這就是為什麼使用AI的學生愈漸平庸。這種不經思考,就會拿到錯誤的資訊。

再加上,人類每次思考都是在刺激自己的神經元,一旦我們將思考外包給AI後,那就變成在訓練AI的虛擬神經。久而久之,人的大腦就會越來越退化。

就彷彿,人類的神經元被AI併吞了。

2.更難以處理的問題是——「依賴」

學習AI能讓厲害的人更了解工具要怎麼使用。然而,卻無法回應到那些脆弱的、需要「依賴」AI的學生。他們在成長階段受了太多的負面打擊,與成果導向的壓力,最終變成一個沒有自信、重視分數,且不在乎自己是否有學習到的孩子。他們會覺得AI帶來很大的幫助,因為省下了更多時間可以去享樂。

這更是教育現場的重大危機。

當然,這樣的學生什麼時候都有,但AI的出現,使得他們的依賴可以更全面、更不需要努力。人一旦開始放棄思考的權利,生命中還有什麼是不能讓渡的呢?就連決定自我行為的判準都假手他人、甚至他物了,如何能期待他會多在乎自己的成長呢。

再多的資訊教育,都無法喚回這些孩子的意識。這是「人」的問題,而不是資訊教育能解決的問題。

因此,我們需要另闢蹊徑。或者該說,「回到」人本思考的方式來探究,這些學生究竟真正需要什麼。總之,顯然不會是更多的AI教育。

所以,要禁止使用AI嗎?

了解AI對教育產生的威脅後,不禁令人擔憂起未來學生的大腦發展。那是不是應該要全面禁止呢?明強老師卻搖搖頭說:「AI發展勢不可擋。」

老師也分享他因應AI教學的方法,例如說,開放學生使用AI,但必須圈出來自己哪裡使用,老師會判斷是否為正當使用。如果是被老師抓到沒標注,就會扣分。也會教怎樣使用AI更好,像是別把AI當答案機,保持懷疑精神,把它當成討論夥伴。

「就算使用AI完成作業,我都還是會給他基本分。之前班上會有完全跟不上的學生,在有了AI以後,反倒彌補了這個gap,作業都交得出來了,至少他們不會直接放棄這堂課,也算是AI帶來的一點好處吧。」明強老師難得讚許AI。

AI使厲害的人更厲害,使迷惘的學生更不需要為自己的人生找到答案,也讓原先跟不上課程進度的學生有一個不放棄的希望。該如何評價教育現場中的AI使用?似乎難以一致而論。

我們沒有要阻礙時代進步,但也不願看著時代的巨輪輾碎人類文明進步的基石──人生而為人最寶貴的思考能力。

想來,狄更斯《雙城記》開頭的名言,放到現在也不顯得過時。

「這是最好的時代,也是最壞的時代。」… 本文摘錄自 人本教育札記2025/9月 第419期

閱讀完整內容學習AI能讓厲害的人更了解工具要怎麼使用。然而,卻無法回應到那些脆弱的、需要「依賴」AI的學生。他們在成長階段受了太多的負面打擊,與成果導向的壓力,最終變成一個沒有自信、重視分數,且不在乎自己是否有學習到的孩子。他們會覺得AI帶來很大的幫助,因為省下了更多時間可以去享樂。

這更是教育現場的重大危機。

當然,這樣的學生什麼時候都有,但AI的出現,使得他們的依賴可以更全面、更不需要努力。人一旦開始放棄思考的權利,生命中還有什麼是不能讓渡的呢?就連決定自我行為的判準都假手他人、甚至他物了,如何能期待他會多在乎自己的成長呢。

再多的資訊教育,都無法喚回這些孩子的意識。這是「人」的問題,而不是資訊教育能解決的問題。

因此,我們需要另闢蹊徑。或者該說,「回到」人本思考的方式來探究,這些學生究竟真正需要什麼。總之,顯然不會是更多的AI教育。

所以,要禁止使用AI嗎?

了解AI對教育產生的威脅後,不禁令人擔憂起未來學生的大腦發展。那是不是應該要全面禁止呢?明強老師卻搖搖頭說:「AI發展勢不可擋。」

老師也分享他因應AI教學的方法,例如說,開放學生使用AI,但必須圈出來自己哪裡使用,老師會判斷是否為正當使用。如果是被老師抓到沒標注,就會扣分。也會教怎樣使用AI更好,像是別把AI當答案機,保持懷疑精神,把它當成討論夥伴。

「就算使用AI完成作業,我都還是會給他基本分。之前班上會有完全跟不上的學生,在有了AI以後,反倒彌補了這個gap,作業都交得出來了,至少他們不會直接放棄這堂課,也算是AI帶來的一點好處吧。」明強老師難得讚許AI。

AI使厲害的人更厲害,使迷惘的學生更不需要為自己的人生找到答案,也讓原先跟不上課程進度的學生有一個不放棄的希望。該如何評價教育現場中的AI使用?似乎難以一致而論。

我們沒有要阻礙時代進步,但也不願看著時代的巨輪輾碎人類文明進步的基石──人生而為人最寶貴的思考能力。

想來,狄更斯《雙城記》開頭的名言,放到現在也不顯得過時。

「這是最好的時代,也是最壞的時代。」… 本文摘錄自 人本教育札記2025/9月 第419期