跟中國學狼速、美國學文化衝突

百億濾水器隱形冠軍通吃美中市場

文●高士閔攝影●楊文財 關稅問題依舊不明朗,昨天受害者還是晶片,今日受災戶就變成汽車,美國總統川普(Donald Trump)反覆無常,台商,有沒有可能不只是被動挨打? 這不是川普第一次高舉關稅大旗,二○一七年他首次當選美國總統,就用同樣手段拉開美中貿易戰序幕。二○二四年美國政府關稅收入達八百二十九億美元,較二○一七年增加約一.五倍,不少在中國設廠的台商開始大遷徙,南向東協,東進墨西哥。 然而,這次對等關稅可能把這些國家也都列為徵收對象,不少台商回應「靜觀其變」,但再怎麼退,這次又能逃到哪?答案,可能就藏在護國神山的山腳下。

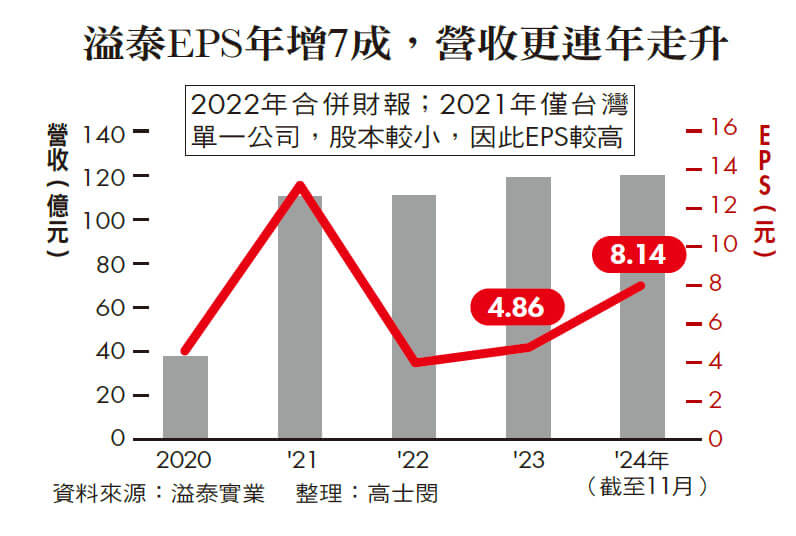

▲「很不容易啦。」溢泰董事長林慶雄(右)感嘆,美國產品線拉回台灣,南京廠連損益平衡都難,沒想到執行長林于鈞(左)能靠內銷,業績比以前更好。 溢泰實業 成立:1981年 董事長:林慶雄 執行長:林于鈞 主要產品:淨水產品、金屬製品及工業水處理系統 成績單:2024年截至11月營收121億元,淨利11.9億元 地位:占台灣水資源產品出口額45%,全球濾芯濾材市占率超過50%

地處屏東的溢泰實業,是濾水器的隱形冠軍,營收破百億,出貨量占台灣全部水資源產品出口額的四五%。 它還是美中貿易戰的勝利者,近年不只在游泳池、洗衣機等領域是全球前三,還打入紅色供應鏈,在中國市場也是前三名。在全球和中國市場都通吃。 不過,一七年的溢泰,也曾經深受關稅所苦,中國南京廠水處理的訂單僅剩幾千萬人民幣,「連養活自己都不夠,」溢泰實業董事長林慶雄表示。 與此同時,美國客戶也是電話一通接著一通打,擔心產品不在中國生產,增加的成本要怎麼辦? 最後,林慶雄的兒子、集團執行長林于鈞找到答案,比客戶多走一步,就能勝出,這套化被動為主動的哲學,讓溢泰成功拓展中、美市場。 一七年,因美國關稅,溢泰被迫把原先在中國生產、出口美國的產品線拉回台灣,南京廠一夕之間無事可做,因為它也打不進紅色供應鏈。 但,要關廠嗎?林于鈞又不願意服輸,畢竟這是父親花了二十餘年,好不容易才經營起來的。 「台灣人的經營模式在大陸是行不通的,」林于鈞表示,許多台商打不贏紅色供應鏈,經常把原因歸咎在成本,但他實際研究中國的供應鏈體系,才發現事實不只如此。 過去,許多台商到了中國,覺得自己比對岸更懂做生意。二、三十年前,或許如此,但是,現在中國內部傾軋,不夠快、不夠好、不夠便宜,就會被淘汰,尤其前幾年中國資金還充裕,比客戶早五年、十年開發新品,早是常態。 反觀台灣,客戶只要提出需求,我們總能找到解決方案,但,「等客戶提出需求」這件事,就成為台灣的天花板。 試想,今天品牌廠提出需求,台商可能要一、兩年的時間來開發,中國卻因為提早布局,馬上能拿出樣品,客戶會跟誰買?成本只是表象,事實是台灣沒把自己逼到極限。 中興大學企管系教授林谷合指出,台灣品質贏中國,目前尚無疑慮,但也就因為如此,台商沒有想要追求極致性價比,「因為我這樣就活得下去。」 「以前常講一起把餅做大,但吃餅的速度,才決定最後能分多少。」林于鈞看待競爭的方式不一樣了,決定仿效中國,「打不過,就加入吧!」

布局一》花七年翻轉供應鏈 提前客戶一步掌握需求 因此,林于鈞花了三年時間,重整南京廠的業務流程,從原本接到需求再研發,變成自己調查市場、比客戶早一步掌握需求,然後再提早投入新技術、開發模具。 「南京廠和台灣其他工廠相比,在技術開發、服務速度、價格等全部方面,都遙遙領先。」全球前十大淨水品牌康麗根(Culligan)亞洲採購和供應鏈運營高級總監周堅解釋,這或許是台灣缺工導致的結果,但二○一七年的轉型,讓溢泰即使跟紅色供應鏈比,「價格也有絕對的競爭力。」 當然,這一套方法也有其代價,第一是翻轉供應鏈要投資一大筆錢,萬一贏不了對手,血本無歸;二來是提早布局、開模,不一定每項技術都會有客戶,投資可能收不回來。 不過,翻轉供應鏈一事,林于鈞其實已經計畫了七年,不是一夜間的事;至於提早布局,就涉及組織結構的調整,以前是老闆接訂單,現在是一線同仁找商機。 舉例來說,一般代工廠沒有工業設計的部門,溢泰不只新增這一部門,還讓年輕人掌權,因為會更貼近市場。 另一方面,以濾水器來說,雖然中國供當地、台灣供美國,但技術是流動的,「我們現在打組合拳,就是台灣濾芯技術配中國產品設計。」林于鈞解釋,因此投資雖不一定能在當地派上用場,卻能在全球其他客戶需要時,讓台灣廠能快速反應。因此,以前動輒兩年的開發流程,現在只要六個月就能交出樣品。 而且,世界前五大淨水器廠,都是溢泰的客戶,當第一名要求新產品、第二到四名只會要求更多,這時也能主動採用新技術,提高「押對寶」的機率。 「大陸的台灣同行,大家都一直往前投(資)。」林于鈞指出,這麼做的台商,確實都越變越大,反而是沒有往前布局的台廠,越做越小,因為研發創新落後,就接不到訂單。如今,該公司南京廠營收已經翻了十幾倍。 中國市場的成功,並沒有讓林于鈞放鬆警惕,尤其二二年開始,川普和前美國總統拜登(Joseph Biden)的聲勢,完全一面倒,這更令他擔心,萬一某天關稅課到台灣身上,該怎麼辦?

布局二》前進泰國、購併美企 減少關稅衝擊和文化差異 所以,他和林慶雄第一時間就去泰國買地,因為它對美國的貿易逆差不大,就算要課關稅,排序也比較靠後。 為什麼不乾脆去美國設廠,一勞永逸?協助溢泰購併美國品牌、在泰國設廠的中國信託商業銀行商業金融處處長、副總經理李杰謀指出,文化差異、勞工權益、營運成本,都是挑戰。 雖然未設廠,但管理購併後的美國品牌商的過程,溢泰的心得是,用當地人管公司,弭平文化差異,再來則是把研發、製造等部門拉回台灣,降低營運成本的同時,又因為沒有聘用美國工人,所以不用面對工會問題。 不可諱言,這或許並非長久之計,但也比靜待關稅政策的後續演變,更為積極,因為台商可以先上「先修班」,學習處理文化差異。 如此一來,就算未來還是得赴美設廠,問題也僅剩下營運成本和勞工權益,台商赴美設廠最可能失敗的因素:文化衝突,已經先有過經驗與學習。 「這對父子的共通處,就是目光都很長遠。」李杰謀解釋,溢泰非常給被購併方發揮空間,不論是要資金、要設備,無一不允,這讓美國經營團隊感覺被尊重,但,底線同樣也踩很緊,「先投資再看效果,」績效不足帶來的檢討,也讓對方知道是玩真的。 「這是一件苦差事,」因曾經在美國留學,因此負責對接美國管理團隊的林于鈞表示,西方人很驕傲,尤其一些購併案要技術轉移回台灣,他們姿態更高,想要讓他們感覺「被尊重」,一定是得老闆或接班人出面。此時,必須靠有留學經驗的二代出馬,很費時,對耐心是極大考驗,但只要能跨過去,就能占有主導權。 過去,台灣許多企業總是被動接受市場變化,而溢泰的成功在於「主動」出擊、提前布局,不論在中國市場效法紅色供應鏈,抑或美國市場學習文化衝突,但也是多走的這一步,讓它躍出牌桌,不再是籌碼,而能成為發牌的人。

閱讀完整內容本文摘錄自

跟中國、美國學 濾水器隱形冠軍通吃美中市場

商業周刊

2025/4月 第1951期

相關