文●蔡茹涵 攝影●程思迪 六月底,已凍漲三十年的台鐵正式調整票價,因平均漲幅高達二六.八%,引發不少消費者熱議,更屢屢傳出「這個價格,我不如去搭高鐵」的批評聲浪。例如,台中到高雄,台鐵漲價後,自強號竟只和高鐵相差約一百八十元。 但當越來越多人湧去搭高鐵,會發生什麼事? 事實上,今年剛滿十八歲的台灣高鐵,去年營收高達五百三十二億元,全年載客約七千八百萬人次,平均每日運量超過二十一萬人次。以上三個數字,都已經超越疫情之前,創下史上新高,且全年平均準點率(編按:指誤點少於五分鐘)仍維持在九九.五%。

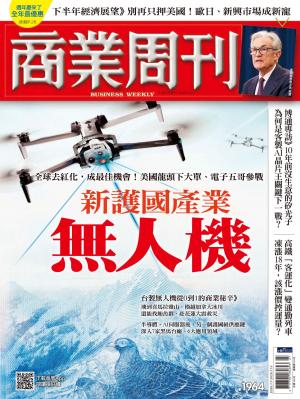

▲逢年過節或連續假期前,高鐵站總是擠滿人潮。如何協調尖離峰時段的運量,將成2027年新車上路前的關鍵任務。

但亮眼數字背後,它也開始出現不少為人詬病的問題。比如尖峰時段的座位供不應求、逢年過節時擠不上自由座、也有人抱怨「自由座車廂越來越多⋯⋯,」所有討論幾乎全數集中在一件事:運量。 究竟,高鐵運量是否快要到頂了?它去年的旅運人次,較前年增加七.○六%,若以這個增幅來計算,它會是一個即將爆發的壓力鍋嗎? 「其實,高鐵的座位利用率有固定公式可以計算!」陽明交通大學運輸與物流管理學系教授暨管理學院院長邱裕鈞直言,總延人公里/總客座公里,即可算出其座位利用率,近年都在七○%左右。

短程旅客增加,票更難搶 乍看之下,七成的座位利用率,是否代表還有三成是空位?錯。這個數字是平均值,事實上,在高鐵每天營運的十八小時內,離峰時間的座位利用率很低,可能低於五○%,但尖峰時間卻動輒八、九○%,連假時甚至破百。 「你說七○%的座位利用率嚴不嚴重?要看兩個指標,」邱裕鈞分析,一是尖離峰時間,如果落差太明顯,那就會造成營運負擔;二是平均運距,也就是客人搭乘的距離。高鐵剛開通時,消費者平均搭乘二百二十六公里,如今已縮短至一百七十公里,「這代表短程客人開始大幅增加!例如台北到新竹、台北到台中⋯⋯,短程旅客越多,關於『運量超載』的抱怨就會越多,因為想買台北到左營的位置,其中一段票就沒有了。」 根據統計,高鐵台中站以北的進出人次,占總進出人次的七成。這代表,高鐵在台灣的定位已經慢慢轉變,從最早的「西部走廊中長程運輸」,變成中短程運輸,甚至是北部生活圈的「通勤列車」。 「高鐵在台灣變成通勤列車,是全球少見的特殊現象!」邱裕鈞直言,這個趨勢是在疫情期間慢慢形成,主要可以歸諸兩大原因: 第一、國道客運供給減少。在過去,西部走廊的運輸定位是中長程靠高鐵,中短程靠台鐵、客運。然而,相較於二○九年,國道客運去年的載客量大約只剩下六成。乍看是四成客人流失?其實,是四成的供給不見了! 原來,疫情期間,多數客運都必須減班因應,不少中小型客運結束營運,也促使大量客運司機被解雇。疫情結束後,許多司機早已順利轉職,也導致目前為止,客運司機仍有三成以上的缺口,選擇變少、價格變貴,也間接讓台灣的中短程運輸大洗牌。 第二、高鐵凍漲十八年,變得「越來越便宜」。相較於節節攀升的物價、為生存而不得不漲的客運,高鐵票價長年不變(編按:僅在二○一三年時短暫調漲,財務改革後即調降),相較於其服務、環境、準點率,竟逐漸成為一個「高CP值」選擇。而台鐵大幅調漲後,高鐵的運量恐怕又會再衝高,「可以說,高鐵的原始定位已被扭曲了,這會是一個越來越嚴重的問題。」邱裕鈞坦言。

3招救運量,漲價恐爆反彈 那該如何因應?從專家學者到高鐵新任董座史哲,都提出了不同的解方。首先,買新車。高鐵向日本購買的新世代列車,預計二○二六年底就會運來台灣,但最快也要二七年才能上路。史哲也在赴立法院備詢時坦言:「(新車進來前)是一個需要共體時艱的過程。」 其次,調整班次和長短程配置。目前,高鐵有許多不同的停站形態,例如,直達車、每站都停、或是跳停兩、三站等,變化越多,其運算調度就更加複雜。不少專家建議,可在尖峰時段減少停靠點,或減少短程座位配比,讓高鐵回歸「服務中長程運輸」的初衷。 最後,釜底抽薪、但也可能引發最多反彈的做法:漲價。「該漲就要漲啊!」前交通部長葉匡時在接受商周採訪時直言,高鐵設立之初就訂定基本費率,如今其實早已超越調漲條件,「比起更極端的取消自由座,調漲票價的反彈也許還小一點。」他建議,若能讓尖峰、離峰的票價差距再拉大,例如尖峰時段多漲一些,離峰漲得少或甚至降價,再搭配原有的早鳥票機制,也許是另一種策略。 目前,交通部仍未鬆口高鐵票價是否變動。然而,公共運輸最重要的兩大原則,依舊是「安全」與「可靠」,高鐵該如何在軌道不變、運量大增、新車又尚未抵達的情況下維持服務水準,將是最大考驗。

閱讀完整內容本文摘錄自

高鐵客運化變北部通勤列車 凍漲18年,該漲價控運量?

商業周刊

2025/6月 第1964期

相關