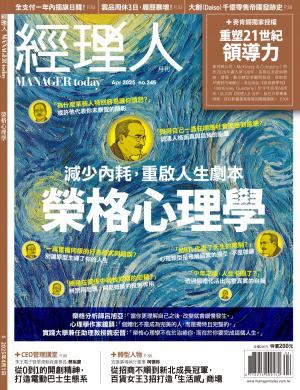

接受不理想的自己,理想生活就會在路上等你

整理.採訪.撰文|李岱君 編輯|邵蓓宣 今年2月,YouTuber創作者錫蘭(Ceylan)推出「你的心靈不需要課程」的調查影片,發布一個月就突破530萬點閱,指出不良心靈課程團體對人的負面影響,引起輿論探討。而根據衛福部統計,台灣心理諮商所數量8年翻3倍,這顯示解決心靈問題不僅是市場需求,更反映集體的精神貧瘠是當代迫切議題。 探查潛意識、集體潛意識,找出絆住內心的那塊石頭 當我們發現情緒、感情,甚至人生方向,常受到難以名狀的力量影響;不明白為何某些事情特別觸發我們的憤怒,為何總在相似的困境中陷入低潮,明明擁有「理應幸福」的生活,內心卻仍感空虛。 這些問題困擾著無數人,但這些問題也是自我覺醒的訊號。 這正是心理學研究廣受歡迎的原因,心理學家透過梳理內心活動,找出影響我們的心情和外在行為。20世紀最具影響力的心理學巨擘:西格蒙德.佛洛伊德(Sigmund Freud)、卡爾.榮格(C.G. Jung)與阿爾弗雷德.阿德勒(Alfred Adler)合稱近代心理學的3大宗師。佛洛伊德試圖追溯我們的童年,找尋影響我們的深層創傷;阿德勒則將目光轉向現在,關注我們如何解讀世界,他認為人生困境源於錯誤的目標與信念,這種思路被《被討厭的勇氣》廣為傳播,吸引許多渴望獲得心靈平靜的現代人。 但榮格卻看見更廣闊的風景,他關注的是「你如何成為完整的自己」。面對找不到源頭的焦慮時,他認為僅靠「治癒童年」、「調整想法」往往力有未逮。所以開創「分析心理學」(analytical psychology),認為人類心靈是一個複雜的動態系統,由意識和無意識2個層面組成。 「向外看的人在做夢,向內審視的人才得以清醒。」榮格認為,當人們慣於向外尋求解答,試圖透過物質、關係或成就填補內心的空缺,卻忽略真正主導我們的,往往是潛藏於無意識(unconscious)中的力量,這或許是造成精神匱乏原因。 人類心靈如同冰山,表面的意識只是其中一小部分。在這之下,是個人的無意識(包含被壓抑的記憶、情感)和更深層的集體無意識(collective unconscious,人類共同擁有的心理遺產)。 如果你持續對某類人、事物、產生強烈反應、陷入相似的關係困境、總是被特定情境觸發強烈情緒,這並非偶然,而是內在模式的投射。榮格希望人們能觀照來時路,思考作為人類,如何活出你想要的人生。

不再活成「社會零件」,學習接納非標準化的存在 然而,現在的社會重視秩序、效率,每個人像齒輪般嵌入運轉的機制。國際分析心理學學會(IAAP)榮格分析師呂旭亞指出,我們的文化長期鼓勵人們成為某種標準化的存在,因此,當人們遇到困境,往往會從如何提升自身能力、提高效率著手,而非向內探索。 但時代變了。如今,我們被鼓勵活得更自由,擁有獨特個性,創造多元人生。當我們不再只是「社會的零件」,必須回答「我是誰」時,才發現這條路著實艱難。 向內探索要求我們面對被壓抑的弱點。我們必須照見自己的陰暗面,也會感到羞恥與恐懼;承認那些不願接受的特質、被否認的情感、被判為不可接受的欲望。這些元素挑戰我們對外塑造的自我形象,動搖我們建立已久的身分認同。 榮格心理學的核心在於,一個人若只活在社會角色與外在期待中,便無法體驗生命的全部意義。真正的自我救贖,不是將自己修補成「應該」的模樣,而是接受自己所有部分。

人們必須向內探索無意識,從個人的經驗著手,再思考自己是如何被人類的文化結構所影響,整合光明與陰影、渴望與恐懼、成功與挫敗,再滿懷興致地與世界交手,這才是一個人成為獨特而完整的自己的歷程,也就是榮格稱為「個體化」(individuation)的道路… 閱讀完整內容