DIALOGUES IN JINGUASHI

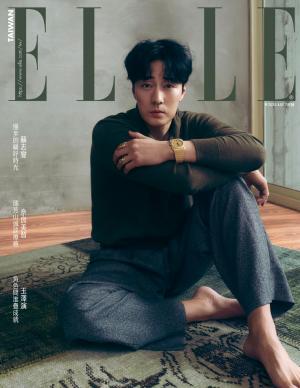

在台灣東北角的瑞芳,雲霧時常輕撫著金瓜石的半山腰,空氣濕潤得像絲絨,常年包覆著這座被時光暫停的水湳洞山城。正是這樣一處隱祕又靜謐的所在,吸引了風靡國際的日本當代藝術家奈良美智(Yoshitomo Nara),作為他在台10年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第4站的展場。他選擇這片記憶沉澱的土地,引眾人走進他與台灣之間細膩又深刻的情感風景,透過作品描繪出彷彿自畫像般的人生寫照。 展覽正式揭幕前場,在主辦單位文化總會的協助下,我們來到位於台電金水基地的展,不僅進行獨家專訪,也在夏至那天的暑氣氤氳中,記錄了奈良美智罕見地接受專業造型師打理的專題畫面。這是他首次在台灣接受時尚雜誌拍攝,連自己都感到不可思議。當天一早,他忍不住於X(舊稱Twitter)上幽默自嘲:「不知道是哪根筋不對,居然答應了《ELLE》的採訪與拍攝,這種時尚雜誌原本和我的人生完全毫無關聯啊!」他笑說,雖然20幾歲時,還算蠻在意穿著的,但對於受訪一直有些抗拒,常常會在前一晚睡不著、狂喝酒。「但我下定決心──從今以後要努力成為一個受年輕人喜歡、酷酷的中年大叔(イケオジ)。不過說歸說,我其實還是沒什麼自信,所以我就繼續維持平常的自己吧!」 然而,拍攝這天,奈良美智宛如自己畫作中,眼神滿是好奇又靦腆的小女孩,興致勃勃地穿戴各種服飾與墨鏡,開啟一幀幀游移於疏離與詩意之間的影像,寫意細數他獨有的生活風情畫,而且他在拍攝採訪結束後透露,「拍攝前真的非常緊張,但有忍住沒喝酒,不然臉會水腫。實際拍攝訪問後,覺得團隊都很專業也很親切,過程非常愉快,很慶幸參與其中。」

提醒自我的一面心鏡 奈良美智,1959年出生於日本蘋果盛產地青森,年幼因為和兩位哥哥年紀差距大,爸媽忙於工作,時常一個人獨處,聽廣播裡的西洋音樂、看繪本或是畫畫,與貓咪玩耍度過童年。從小就極具繪畫天份的他,在處於摸索階段的求學時期——中學參與柔道社團,高中打橄欖球;曾想要成為新聞記者、戰地攝影師的他,大學更愛上旅行來觀察世界人文。只是,從未想過走上藝術這條道路的奈良美智,在命定使然下,一路順其自然地從愛知縣立藝術大學、研究所,到1988年前往德國深造,考進了杜塞道夫藝術學院,畢業後即在科隆進行創作。 從此在德國待了12年,因而發展出奈良美智獨有的藝術語彙,奠定了他代表性的繪畫風格,以簡潔柔和且直觀不刻意美化的畫面,甚至隨手用回收紙或是舊信封、二手紙箱等素材作畫,刻畫孤獨、叛逆與溫暖的反差情感,總是與童真、厭世、反抗、愛與和平等形容詞或標言交織在一塊,筆下那些神情銳利、大頭小身的孩子或動物等柔弱形象,安靜中蘊藏著巨大力量,在當今全球社會時常陷入突如其來的不安節奏下,總能直擊人心深處,而讓人感到療癒,但他直言,「基本上我的作品並沒有想要跟社會傳達訊息,從未特意追求傳遞宏大的理念,主要是表達個人觀點,反戰、反核等概念純粹都是為了再次確認自己的想法而去創作,也是作為提醒自我的一面心鏡,並非想要透過畫作跟世界去對話。」 目前在英國倫敦Hayward Gallery展出的奈良美智同名大型展覽,「當中150件作品有很多提到反戰、反核等觀點,吸引許多倫敦當地人或世界各國的人來參觀,並把我的作品分享到社群媒體上,甚至有不少知名人士分享,這讓我感受到世上原來有很多跟我有相同想法的同伴。」他多維度的自我剖析回顧,觸碰人們心靈深處,產生共鳴。

爬梳童年記憶奠定畫風 他接著回望橫跨40年的藝術生涯,坦言如今大家所熟悉的奈良美智風格作品是在90年代初期誕生,「我現在還依然清楚記得,當我創作出屬於自己風格作品的那個瞬間。」在此之前他的畫作都是以描繪細節寫實為主,「1991年,當我創作出以女孩為主題的畫作,我知道那是我藝術生命的新起點。」《手持小刀的女孩》(The Gir lwith the Knife in Her Hand)這幅壓克力顏料畫作,即是他畫風轉折的關鍵,「無背景的女孩畫作,反而突顯出角色主體的存在感。」 這個時期,奈良美智的作品個性開始成型,建構了他後續創作背景簡化或消失,與簡單直接的輪廓線條、大頭大眼少女等視覺標誌,同時也將他內心所有創作線索聯結起來,「那時,我也真切地第一次意識到自己童年成長的經歷,才是我藝術創作的核心。」自然而然透過繪畫,展現烙印在身體裡的兒時記憶感受。 過去曾說自己常常感覺不屬於某個地方的奈良美智,畫畫至今,藝術創作對他而言,並非逃離現實,更像一種與內心自我對話的過程,「我經常在外面開心地玩樂後,在回到家把門關上的瞬間,還是會覺得人終究只有自己一個人。但這種孤寂感我想人人一樣都會有,獨處時會想要有人可以對話;我則是透過繪畫,把人物描繪出來後,與之進行對話。這樣來看我作品的人就也能站在畫作前,透過畫上的人去觸發自我對話,藉此消解孤獨。」映照投射出我們與作品之間的共情陪伴。

音樂給予的精神力量 音樂之於奈良美智,更是從小相伴他長大,啟發創作靈感不可或缺的元素存在。在二戰後時代背景下成長的他,小學開始受到西方音樂與次文化洗禮,經歷青春期發燒友到現在身為花甲之年的資深音樂宅,多年來重度深浸在搖滾、龐克、民謠等曲風中,成了I型人內向的他精神慰藉的催化劑,為無聲的畫作藝品吶喊。 奈良美智分享他最喜歡的音樂人前5名之一是巴布狄倫(Bob Dylan),這位被譽為美國20世紀最有影響力的民謠與搖滾教父歌手,又貴為諾貝爾文學獎得主,他的傳奇成名紀實文學《迪倫要插電!》(Dylan Goes Electric!)被改編成電影《巴布狄倫:搖滾詩人》(A Complete Unknown),「這部片我看了好幾遍,身為樂迷的我本來就瞭解巴布狄倫的故事,而這部電影好好遵照了真實歷史背景為基礎拍攝,同時兼顧娛樂性,不論劇本、攝影,與『甜茶』Timothée Chalamet等一票主演們的演技都很出色,讓不認識巴布狄倫的人,也能瞭解到這位離經叛道的音樂人如何撼動世界樂壇,是相當好看的電影。」他娓娓道述,「因為正好在越戰的時期成長,個人很喜歡以60年代為背景的美國電影,所以這部以音樂為主題的傳記電影,是只有出生在那個時代的人才能製作出來的片子,讓現代人也能感受到當時的真實情境。」後來他得知導演James Mangold的父母都是知名藝術家,也覺得很驚訝! 接著,奈良美智語帶輕快地聊起6月初去倫敦佈展時,和曾合作過的時尚品牌設計師朋友Stella McCartney碰面,「她告訴我,她的爸爸Paul McCartney會到號稱Boss工人皇帝的美國歌手——Bruce Springsteen演唱會當特別嘉賓,演唱兩首歌,而邀請我去看。」他笑著說,Stella自己卻跟女兒到巴黎看怪奇比莉的演唱會,但絲毫不減他獨自觀賞的興奮之情,「這是我第一次如此深刻感受到搖滾的力量。Bruce整場演出中,我心裡也一直在嘶吼『搖滾的力量!音樂的力量!』而覺得自己還能更努力一點!」好奇問他若要用1首歌代表現今的自己,會是哪首?眼神閃著光的他,好比作品《朦朧潮濕的一天》女孩瞳孔裡亮著如寶石般的璀璨,不假思索打開手機裡的歌單,「我很喜歡2008年史嘉蕾喬韓森翻唱雷蒙斯樂團(Ramones)的〈I Don’t Want To Grow Up〉。」

遺憾與成就的時光禮物 「大家知道的我,可能只有10%是藝術家,但有90%做的是與藝術無關的事。」如此自述的奈良美智坦承,面對時間流逝,「好的方面是我對事物的思考變得更深入,另一方面則是有點遺憾,忽略了許多與青春相伴而生的事物體驗。」在20幾歲正值年輕時,他大部分時間都投入在畫畫上,「當時滿腦子一心只有藝術,後悔自己沒多花時間陪伴身邊的人,跟女生去看電影、去遊樂園等等,我交了女朋友也總把她晾在一旁。雖然現在的我很多時候都在玩樂,但也正是有過去執著藝術的努力,才會有今日的自己。」 奈良美智不時還是會幻想,如果當年沒有從事藝術的話,是否也能跟一般人相同獲得平凡幸福,「在路上遇到國、高中生騎腳踏車載女友,忍不住還是會心生羡慕,希望能有台時光機讓我回到過去。對我來說,時間帶來了莫大成就,但有得必有失,同時也讓我失去在合適的年齡去做適切事情的機會。」但他坦然釋懷,往事已矣,來者可追,對未來10年後75歲的自己喊話,「仔細想想現年65歲已經盡興遊玩得夠多了,只要專注當下就好!」這份豁達,也是他最珍貴的人生時日領悟。 在日常中,十分頻繁更新X社群的奈良美智解釋,藉此與想瞭解和理解自己的人交流。關於AI生成益發盛行下,他起初也感到有趣而曾下載ChatGPT試試聊天,「但用了之後還是覺得跟真實的人對話比較有趣,因為人與人實際的交談聊天會隨著想變得更熟、更親近而產生更多不同的對話方式。這些細膩情感,是AI無法模擬的。」他進而想起先前在義大利受訪時,被說是世界上最多人會模仿的藝術家,「從90年代發表作品以來的10年間較少,但2000年後才陸續出現模仿我畫畫風格的作品,2010年後則變得更多。」奈良美智感慨,「創作出屬於自我的風格是件困難的事,因此剛開始很不高興這些仿效者未經努力就直接模仿,難道沒有自尊心嗎?」但最近他的想法變了,「自己的作品被看見而受歡迎,大眾才會自然而然被影響。何況我的畫風是花了很長時間,一點一滴累積並提昇才塑造確立,這點是別人模仿不來的,融入其中的手感溫度與人情心性更是AI無法取代複製。」回歸初心的生活本身才是原創,藝術最終是對生命的真實探索與忠實記錄。 時間退回到2004那一年,奈良美智受台北當代藝術館的聯展邀請而首度來台,從此與這片土地有了很深厚的不解之緣。而數度造訪台灣各地,「可能達到近30次,因為太常來了,有時候已經分不清楚自己是在日本還是在台灣。」他如此笑說:「台灣,已經變成了我日常生活的一部分。」本身熱愛歷史文化的他,最喜歡台灣之處——是人,「所謂的風景就是路上遇到的人。我很幸運,每次總會邂逅很多親切、善良的台灣人。」話題至此,站坐在看望得到金水公路口,黃藍相間的海灣奇景陰陽海,拍攝的同時,一隻貓咪輕踏步伐過來靠近奈良美智,走進了鏡頭,好似流浪的靈魂與靜默相遇,一同成了畫面裡鄉間小徑中,最不經意的完美日常。 疫情中萌芽的10年約定 稱說不太習慣大城市生活的奈良美智,「會有一種鄉下人到大都會格格不入的感覺,因此像水湳洞這種依山傍海的地方,靜謐半山上,又有礦業遺跡記憶景觀,會讓我感到像是回到故鄉一樣。」跟一般旅客喜歡的夜市和美食不太相同,「我對台灣原住民的文化、族群與生活方式非常有興趣,曾多次深入原民聚落。」對他而言,「原住民文化是我的台灣感性」,有機會的話希望能到在地的原住民部落去展覽。 奈良美智談及與台灣進一步深交的情誼,是始於2020年疫情期間。當年4月台灣捐贈日本200萬片口罩。同時他也感念2011那年福島震災,台灣慷慨解囊相助的感激之情,而期盼能來台灣舉辦個展。爾後,文化總會立即透過日台交流協會聯繫,誠摰邀請他來台辦展。隔年2021奈良美智欣然如約而至,在台北有了首次個展,後續並巡迴高雄、台南兩地。值得一提的是,奈良美智也憑著對台灣的綿密情感,創作出主軸的大型畫作《朦朧潮濕的一天》,「即使在創作Hazy Humid Day後,再來過台灣很多趟,但我還是認為這幅畫就是完整表達了我人生中感受到對台灣的印象,都表現濃縮在這幅作品,尤期是Hazy的眼睛,我認為有捕捉到台灣人的神韻。」 朦朧潮濕的台灣感性總和 隨著展覽逐年推進,奈良美智對台灣的情感也持續深化,從一開始的新奇到今時的日常,而開啟為期10年巡展計劃「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」。至於為何長達10年?他笑稱自己算是出於私心,「我想要未來10年,每年至少能來台灣一次。44歲第一次來台時,沒有想過自己還會來台灣這麼多次,而且每次來總是特別開心,即便是來工作,都讓我有種玩樂的快樂感,所以很希望這10年的時間可以過得慢一些。」 不知不覺「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」從2023年高雄啟程,經過澎湖、屏東之後,第4站抵達金瓜石。奈良美智回憶起去年2024年12月首度到訪這次展覽地點台電金水基地勘查時,這幢前身為台金公司時期興建的員工宿舍,1987年採金時代劃下句點的老舊建築物,地點雖然有些偏僻,又正處於整修一半的環境,有點廢墟和斑駁,「好似被拋棄的孤獨遺世感深深吸引了我,於是便任性提出請求,希望暫停部分工程,讓我能在這種半成品閒置的狀態空間展出作品。」他說,加上很喜歡可以看到海的這一面,「如果可以因為我的展覽,而為這裡重新注入生命力,我會感到很開心!」在原有場域中,右望十三層遺址,左看陰陽海和基隆嶼,承載舊日時光的記憶,又同時賦予嶄新意義。 隱身山海相遇跨時代風華 奈良美智坦率表示,自己並未特別為這幢老屋規劃展品,「過去的展覽場地都會讓我感覺缺少了些什麼,但是這裡讓我感覺很完整,完全就以直覺去規劃,毫不猶豫做決定的這種爽快感,就像修行一樣,一步步解開課題。」而在1天半便親自完成佈展,「我真的很喜歡佈展作業,可能比創作本身還更喜歡!」 本次展覽不僅呈現奈良美智為台灣繪畫的重要作品《朦朧潮濕的一天》,還有6件今年2025全新創作的繪畫,「當中《河畔女孩》這幅畫,當時在日本是還沒畫完就送到台灣,我在佈展空檔把它繼續完成。」另外,這次有13件他在德國1988-1989年間早期素描,與陶器——他靠著雙手揉捏陶土的陶藝、雕塑走出311震災陰霾,得以重拾畫筆創作。另外還有2015年來台灣走訪所拍攝的照片作品,總共有多達78件作品,成為在台巡展以來數量最多的一次。他接著透露今年秋冬將會再度來台,在台北舉辦攝影展,請大家拭目以待。 從青森的孤單童年、德國的畫風啟蒙,到金瓜石的潮濕午後,奈良美智始終忠於做自己,用藝術連結世界。以永保的童心未泯,與音樂為伍,將孤獨化為能量,以純真對抗現實殘酷,勇敢進行一次次人生冒險旅程。作品一如他的溫柔真摯,描繪出自我價值,堅定觸動人心,悄然擁有被他治癒的美好。 本文摘錄自 ELLE2025/7月 第406期

閱讀完整內容本文摘錄自

奈良美智 瑞芳山城的自我對話

ELLE

2025/7月 第406期

相關