為了改變工作方式,決定參加「10X雄心課程」

有什麼方法能夠同時在工作上取得成果,也能擁有時間陪伴家人呢?

自從開始研究這件事情之後,由於大腦具備在不知不覺中將自己有興趣、關注的資訊收集起來的「網狀活化系統」[1]功能,於是我得知了某項重要資訊。

那就是指導過許多創業家和經營者,被稱為「傳奇策略教練」的丹.蘇利文所共同創辦的策略教練公司(Strategic Coach Inc.)推出的課程「10X雄心課程」(10x Ambition Program),其中所教導的:「在創造十倍成果同時,也增加自由時間的方法」。

這個課程當時一年必須前往位於加拿大多倫多的策略教練總公司上課四次。

從東京到多倫多的交通時間,有時搭乘飛機單程要花費至少十二小時,連同參加課程的時間和費用,需要投入相當多的精力。但是,對於下定決心「認真改變工作方式」的自己來說,我確信這是必須上的課程,於是決定參加。

策略教練公司是一間已經成立超過三十年,指導過超過兩萬名創業家和經營者的公司。其中,丹.蘇利文在「10X雄心課程」上所提倡的「做出十倍成果比兩倍成果簡單」這個十倍成長思維很吸引人。

至於課程內容,據我事前所理解的範圍,它不是站在過往的延長線上設立目標,透過長時間工作來取得成果;而是思考如何「達成十倍目標」,發揮創造力,創造出有別於過往的創新方法,在如此取得碩大成果的同時,也增加私人時間。

對我來說,這正符合自己的需求,所以滿懷期待地出發前往多倫多。

實際上做出十倍成果的人們

從成田國際機場飛到多倫多的皮爾遜國際機場,結束了約十二小時的航程,並在多倫多市區的飯店住一晚後,來到我參加「十倍雄心課程」的第一天。

當我抵達會場,也就是策略教練公司的辦公室時,現場已經聚集了許多創業家和經營者,我在櫃檯登記之後收到了課程資料,遂前往上課的教室。

教室內已經有約五十名左右的學員,年齡層落在四十多歲到五十多歲,就男女比例來說,約為七比三,印象中是男性學員比較多。

我利用上課前的時間與幾位參加課程的學員邊喝咖啡邊閒聊,得知了這些來自各領域的創業家和經營者來參加這個課程的目的,皆在於想要將事業擴大十倍,同時增加自由時間。當中也有學員已經參加這個課程超過五年、十年,即使事業已經成長十倍以上並獲得自由時間,仍然持續學習。

創造十倍成果比兩倍成果簡單?

老實說,在學習「10X雄心課程」之前,我的想法一直是:「真的能夠做出十倍成果嗎?要達到十倍成果應該會非常辛苦吧?」

然而課程從一開始就消除了我這個疑慮。因為首先,大多數人都被「要做出十倍成果很困難」的成見所束縛。

話雖如此,但當你聽說可以取得十倍成果,一定也會覺得這聽起來是件不得了的事情吧!

畢竟在思考:「如果想取得兩倍的成果該如何?」時,我想大多數人都會認為只要比以前加倍努力,就能取得成果。

我們通常會直接想像,「取得雙倍成果」等於「加倍努力」。因此,「完成雙倍成果」這個積極向上的理想口號,就會被轉變為「必須花雙倍時間工作」這樣的消極印象。

另一方面,只要改為思考:「如果我能夠做出十倍成果呢?」便會引發完全不同的反應。人不可能為了做出十倍成果而把工作時間拉長十倍,所以必須採取有別於「拉長工作時間,以做出成果」的思維。

想要使用「用同樣的時間,取得十倍成果」的機制來工作,就要以既有延長線上沒有的想法為起點,在獲得團隊或他人支援的同時,自己也全力投入喜歡且擅長的事情。採用「十倍成果機制」為基礎的工作方式,你就能透過團隊力量做出碩大成果,與此同時,也能增加自由時間。

本書的日文副書名「用同樣時間產生十倍成果」(同じ時間で10倍の成果を出す),雖然先假設了「如果花費同樣時間」。但正確來說,即使是做相同的事情,也存在有大幅縮短時間的可能性。

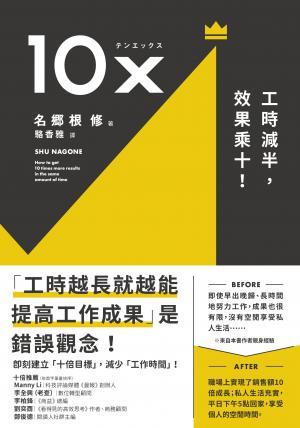

丹.蘇利文所傳授的「創造十倍成果的機制」,在本書當中,我將其稱之為「10X」,「X」這個英文字母有「倍數」的意思,換句話說,「10X」就是「十倍」。

藉由「10X成長機制」,能創造十倍成果、減少工作時數、增加個人的自由時間。(接下來,本書便要介紹以「10X成長機制」為基礎的工作方式,這是我在策略教練公司「10X雄心課程」上學習到的知識。但是,我傳授給各位的是自己精心挑選並付諸實行後,認為特別有效的內容。其中也包含透過我自身經驗,調整過的更易理解、更易實踐的方法。)

「工時越長,成果越好」是錯誤觀念

「你能奮戰二十四小時嗎?」

在學習「10X」機制之前,我總認為工作時間越長,越能提高工作成果,因此為了在工作上取得更多成果,當然必須更加努力。

當我還是小學生的時候(一九八九年),在營養飲品「Regain」的廣告中,有句「你能奮戰二十四小時嗎?」的台詞曾蔚為風潮。當時播放著這支廣告歌曲的日本,正處在工作時間越長、公司業績越好的泡沫經濟時期,象徵一個為了公司、為了薪水,不斷工作的世代。

現在如果對員工採用這種工作方針,可能會被當成黑心企業,恐怕立刻就會演變成社會問題。

不過在當時那個年代,當然還沒有「工作生活平衡/勞逸平衡」(Work-Life Balance)這一類的詞彙,大家對於卯足全力、長時間工作的情況,也都是十分地習以為常。

不過,說句不怕大家誤解的話,我並不認為長時間工作本身是一件壞事。長時間工作是為了實現自己喜歡的事情、自己想做的事情,更是為了在工作上取得成果──可將其視為自己的選擇。

這確實可以理解成:想要取得巨大的成果,就必須花費相當的時間。但是,也有人因為長時間持續工作導致傷害了身心健康、破壞與家人之間的關係,我自己便親身經歷過這種本末倒置的情況。

「勞逸平衡」的極限

話說回來,就「工作生活平衡」的觀點而言,難道工作與個人生活之間就像魚與熊掌不可兼得嗎?

所謂「工作生活平衡」,是指在工作與個人生活之間取得平衡,讓工作與個人生活都很充實的一種工作方式與生活方式。

因為我曾經歷過與妻子兩人工作育兒兩頭燒的經驗,所以我覺得「工作生活平衡」也有其極限。

我和妻子都畢業於海外商業學院並取得MBA學歷,具備商業相關知識。雖然在工作上能夠取得相對的成果,但卻無法擁有足夠的個人生活時間。一直面臨著「要不減少工作,要不犧牲個人生活」的課題也是不爭的事實。

所謂「工作生活平衡」,就是在一天二十四小時的範圍內,在工作與個人生活之間取得平衡。因此,通常無法同時將精力百分之百投注在工作上,又想要百分之百享受個人生活,於是在現實情況下,就產生了必須犧牲某一方的難題。

因此,我直觀地認為最合理的觀點就是──透過「10X」機制,在有限的時間裡做出成果、擁有自由時間的生活型態,就是「幸福的工作方式」。

不要貿然投入工作

許多「工作方式」在現實情況中都存在著各種障礙,但透過學習和實踐「10X」機制,不僅可以在自己想做的工作中大展身手,與此同時,還能大幅提高工作的CP值(Cost Performance,或稱成本效益)與TP值(Time Performance,或稱時間效益),獲得更多自由時間。

要實現以「10X」機制為基礎的工作方式,關鍵在於──想要取得巨大成果,接到工作時不是馬上就著手進行,而是先「思考」。

在採取行動之前,要先加入「思考」的過程,問問自己:「除了過往的做法或長時間工作之外,還能怎麼做來達成目標?」

舉例來說,假如你要從東京前往大阪出差,應該不會直接就匆忙趕往大阪吧?

你會先思考:是要搭飛機?還是搭新幹線?又或者開車?話說回來,這趟出差非去不可嗎?能否透過線上會議解決,或交由其他人處理呢?

先思考,再行動。「10X」機制就是加入了這種「思考」過程,來大幅改變工作效率的(最終,也有助於讓自己保有個人時間)。

實現「十倍目標」的四個步驟

想要達成「十倍目標」,大致可以根據下四個步驟:

① 設立「十倍目標」。

② 專注於「喜歡」、「擅長」、「有益於他人」、「可產生收益」四大條件。

③ 比起「怎麼做」,更重視「與誰合作」。

④ 建立團隊並且「系統化」。

① 設立「十倍目標」

①所指的「十倍目標」並非站在過往的延長線上,例如用「比去年成長一○%」這類標準來設定目標,而是站在已成長十倍的未來回望現在,以回顧過去般的視角來設定現在的目標。

② 專注於「喜歡」、「擅長」、「有益於他人」、「可產生收益」四大條件

想達成「十倍目標」的步驟②,就是專注於「喜歡」、「擅長」、「有益於他人」、「可產生收益」這四個條件。丹.蘇利文將滿足這四個條件的能力,稱之為「獨特能力」(Unique Ability)。

所謂的獨特能力是指能讓人懷抱熱情投入工作的能力。在工作中充分運用這項能力,可以提高工作品質,並讓人覺得自己就像英雄一樣。

You already have everything within you that you need to create an exceptional life.

(你已經擁有創造卓越人生所需的一切。)

──丹.蘇利文

(你已經擁有創造卓越人生所需的一切。)

──丹.蘇利文

正如上面這句話所說,這是一種運用目前所擁有的獨特能力來實現理想人生的思維方式。

這裡需要注意的是,「獨特能力」必須同時滿足「喜歡」、「擅長」、「有益於他人」、「可產生收益」這四個條件。

舉例來說,即便自己「擅長」某件事情,而且既「有益於他人」也能「產生收益」,但如果你「不喜歡」它,就會因為缺乏熱情而難以長期堅持下去。

如果不是自己「擅長」的事情:即使滿足其他三項條件,長期從事不擅長的事情也只會降低生產效率。

如果不是「有益於他人」的事情:即使滿足其他三項條件,但不符合社會需求,也很難在商業上取得巨大成果。

而如果未能滿足「可產生收益」這項條件,那麼即使是自己再「喜歡」、「擅長」並且「有益於他人」的事情,也會淪為愛好或志願服務,很難作為可持續下去的工作。

正因為如此,確保自己的工作能同時滿足「喜歡」、「擅長」、「有益於他人」和「可產生收益」這四項條件至關重要。

順道一提,丹.蘇利文自身的獨特能力是打造新課程、擔任工作坊講師、寫書和教學。

他表示自己熱愛這些工作,並從這些工作中感受到幸福。

由於做的是自己極其「喜歡」的工作,他由衷希望今後也能持續下去… 閱讀完整內容