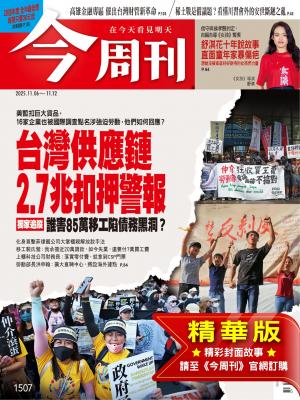

信守與侯孝賢約定 自編自導《女孩》奪獎

舒淇首部自編自導電影《女孩》在台灣上映。這部作品飽含她對兒時記憶的沉澱、對恩師侯孝賢的致敬,以及對每個受過傷的女孩,最深的關懷。 撰文‧徐采薇

▲

甲上娛樂提供 Profile 舒淇 出生:1976年 現職:演員、編劇、導演 演出作品:《聲色男女》《千禧曼波》《最好的時光》《西遊· 降魔篇》 成績:《女孩》獲2025年釜山國際影展「最佳導演獎」

一陣轟隆隆的機車引擎聲由遠處逼近,是爸爸回來了,每當聽見這聲響,電影裡的女孩,就會匆匆鑽進房間裡狹窄的門簾式衣櫃,把小小的身體縮成一團,直打哆嗦,深怕酗酒的爸爸找上自己;就算在衣櫥裡朦朧入睡,也不時會夢見一隻緊緊掐住她喉嚨的大手⋯⋯。 電影《女孩》當中這段令人揪心的場景,出自導演舒淇的童年經歷。 但我們眼中看見的她, 舉手投足間滿是專業自信,方坐定就俐落地調度燈光與攝影角度,一切就緒後,又微微彎起紅脣,流露出能迷倒眾生的傾城微笑,看不出是個曾躲在黑暗角落、無助恐懼的小女孩。 《女孩》是從影三十年、獲獎無數的舒淇,首次挑戰編劇與導演角色,劇本也是以她個人故事為雛形開展。電影首映後廣受好評,不僅入圍威尼斯影展金獅獎,更在釜山國際影展上,斬獲最佳導演獎。 《女孩》的背景設定在一九八八年,真實世界中的舒淇十二歲,和主角林小麗年齡相仿。現實與虛構的兩位女孩,生活中都缺少彩色棒棒糖般的夢幻,反倒宛若尚未熟透的落果,帶點酸澀。

陰霾》母早婚、父酗酒 曾逃家、飆車 電影中林小麗的成長環境,和舒淇不盡相同,卻多所重疊。 舒淇也出身清貧家庭、母親在還沒學會當媽媽的十八歲就生下了她:父親愛喝酒,喝醉了,經常對母親拳打腳踢。在機能不健全的家庭中成長,舒淇大了一點便開始學會逃家、飆車。 她的人生,因為偶然被星探發掘而轉了彎,雖然起先孤身赴香港闖蕩時,飽嘗人情冷暖,卻也使她多了一份其他明星身上見不到的颯爽與不羈。名導演侯孝賢看中她的特質,找她主演《千禧曼波》;二○○五年,她第二度與侯孝賢合作《最好的時光》,憑著橫跨三個不同世代的精湛演出,奪得金馬影后。 挑選劇本時,舒淇從不畫地自限,既能演出侯孝賢鏡頭裡的細膩內斂,也能在喜劇《西遊.降魔篇》裡無厘頭搞笑,又或是在都會愛情電影中,俐落詮釋事業有成的女強人。 在旁人看來,舒淇無疑是光鮮亮麗的巨星,但她始終沒忘記,兒時那個弱小、孤單的自己,一直想為許多和她一樣、沒被家庭好好對待的女孩們,說一個故事。

源起》侯孝賢鼓勵她導戲 以為是玩笑 她想說這個故事很久了。 約莫十年前的某天,舒淇和侯孝賢像往常一樣喝著咖啡聊天,臨別時,侯孝賢倏地轉過身來說,「欸!你要不要考慮自己做導演?」 「我以為他是開玩笑。」舒淇坦白地說,當時她並未當真,直到侯孝賢帶著她主演的《刺客聶隱娘》前進坎城影展時,又問了一次,「在寫劇本了嗎?」她才驚覺,侯導是認真的。 「喔好,我寫!就這樣。」面對突如其來的提議,舒淇毫不猶豫地應了下來。如今看來,或許是她內心早就對創作蠢蠢欲動,而擅長觀察的侯孝賢,敏銳地看見了她內心的渴望。 舒淇的性格是「既然承諾了,就一定做到」,後來幾年,不論工作再忙,她仍趁著空隙,斷斷續續寫著劇本,故事骨架也漸漸長了出來。 「有好幾稿都是推翻、推翻,再重新寫。」創作往往是一趟痛苦、糾結的旅程,舒淇也嘗到這滋味,「我還寫過一個二十四小時裡,一些女生突然覺醒的故事,但我覺得自己第一次導戲,這個難度有點太高了,所以我又把它推翻了。」 創作走走停停,版本改了又改,轉眼到了二三年。 那一年,舒淇受邀擔任威尼斯影展評審,興許是受到影展作品的刺激,她忽然覺得,「如果(劇本)再不完成,我應該就不會拍了;如果不拍,對於侯導的承諾沒有實現,我就覺得那個心好像落在那裡。」 為信守承諾,她開始鞭策自己。舒淇太清楚自己的性格了,要完成任務就得找證人,而這位證人就是電影監製葉如芬。 葉如芬記得, 二三年八月的某個午後,她突然接到舒淇從威尼斯打來的電話,「 如芬姊, 我已經決定了,我要拍《女孩》⋯⋯,你放心,我現在就開始寫,給我十五天的時間, 我就把劇本給你。」 隔天,舒淇把自己關在義大利的飯店房間裡,嚴格規定自己無論有沒有靈感,一天至少都得花十小時坐在電腦桌前寫作,「我起床吃完早餐,先寫四小時;接著吃午餐,再寫兩小時;喝個下午茶,再寫四小時,才能吃晚餐。」 結果,舒淇只花了十三天,就完成了劇本。 「其實大綱都有了,只是再幫人物增加一些故事,讓如芬姊看完有興趣想拍。」她的努力沒有白費,葉如芬看完劇本後,很快就告訴舒淇,「這可以拍了。」 「看文字已經可以感覺到,女人夏天在美容院流汗工作的那種溫度,寫得非常鉅細靡遺。」葉如芬回憶當時看完劇本的感受,儘管分場、斷句不免有新手的生澀,但完成度已讓她大為驚喜。

▲《女孩》裡的家庭總是充滿晦暗色調;母親與女孩想保護對方,又必須離開對方。甲上娛樂提供

隔年四月,兩人便著手選角、找資金,到八月開拍,四十多天殺青,最後又花了一年多後製,運用特效還原八○年代的街景,《女孩》才終於問世。 但拍攝過程中,最令舒淇苦惱的場景,其實是結局。 舒淇講究寫實,原先的劇本,結束在女孩被送到阿姨家,爸爸酒醉出了車禍,一切戛然而止。「爸爸到底走了沒?女孩是不是可以回家了?還是爸爸沒有死,女孩被媽媽叫回來一起照顧爸爸?」舒淇希望觀眾可以用想像力自行延伸。 「但如芬姊建議我,還是要給觀眾一個出口。」所以公映版本是,多年後女孩回了家,和老去的媽媽相聚。 舒淇其實更喜歡原版,決定改動,全是為了演員。「那一場演得很好,我不忍心抹殺演員們的付出。」可話又說回來,「如果有導演剪輯版的話,我想把那一場戲拿掉。」她認真地說。 雖然沒能堅持最初版本,但舒淇仍在這看似大團圓的結局裡,放進了自己對傷疤的詮釋,「女孩並不是回來跟媽媽和解,她就是想回來問媽媽,你難道就不知道我在外面,其實過得不好嗎?」這不是原諒,而是一記沉重的質問。 儘管劇本中充滿沉重質問,已脫離童年陰霾的導演,終究為殘缺破碎的成人角色,加入些許溫柔良善。例如女兒離家時焦慮尋人的母親,心軟維護酒家女的父親,都是劇中年幼的林小麗無法看見、觀眾卻能察覺的細節。 過去三十年,舒淇身為演員,與各路大導演都合作過,現在換她自己當導演,挑戰當然不小,但她毫不畏懼,從事前勘景、現場講戲到道具準備,一切親力親為。開拍前,她早已把每個角色在腦子裡過了一遍,到現場再把情緒、走位講給演員聽,唯獨堅持不「教」演員怎麼演。 飾演母親的9m88(本名湯毓綺)回憶,「導演帶我走戲的時候,她會一邊小聲地跟我說,這段戲的狀態是什麼、角色可能在想些什麼、會看到什麼,給我足夠的素材去發揮,但不會限制我一定要照著她的方式做。」

▲舒淇憑電影《女孩》在釜山國際影展中奪得「最佳導演獎」,她在感言裡強調,沒有侯孝賢,就沒有這部電影。甲上娛樂提供

「這一點,我也是向侯導學的,我們抓的,就是演員怎麼去感受這個角色,而不要去改變他們詮釋人物的路線。」舒淇說。 說起侯孝賢對舒淇的影響,簡直太深了。 電影裡處處是向侯孝賢致敬的巧思,開場姊妹倆上學走過的基隆中山橋,來自《千禧曼波》;從妹妹書包裡飄出來的紅色氣球,讓人聯想到同名電影《紅氣球》;還有那家曾坐落在基隆自由女神大麥當勞旁的KISS MTV裡,張貼著《童年往事》的電影海報。 儘管片中有大量侯孝賢電影元素,舒淇的恩師,至今卻還沒看過《女孩》。 「後來侯導生病了,我就沒有再去打擾他了⋯⋯,我也不會過問他的反饋。」語畢,舒淇露出一抹淺淺的微笑,彷彿是說她和侯孝賢能心靈相通,無須過多的言語。 若有下一部電影,舒淇還是想講關於女性的故事,「首先我是個女性,所以還是跟男女、人性的東西比較有共鳴。」 女孩就這樣長成了女人,一切好不容易。舒淇用十年把女孩的故事說完了,也把那個躲在陰暗衣櫃裡的女孩,拉到了銀幕前。女孩的故事告一段落了,但女人舒淇的故事,還很長很長。

閱讀完整內容本文摘錄自

舒淇花十年說故事 直面童年家暴傷疤

今周刊

2025/11月 第1507期

相關