打詐四法上路一年 開罰Meta促平台加強審核

六月三十日,數位發展部依《詐危條例》,針對Meta廣告服務系統性缺失祭出一千五百萬元罰鍰;另一廂,LINE則與政府合作,大砍七‧三萬個高風險帳號,受到官方肯定,他們怎麼做到的? 撰文‧林良昇 七月二十二日,Meta亞太區公共政策副總裁Simon Milner來台參加全民打詐行動論壇,宣布「Meta已經移除超過四百三十萬則鎖定台灣的詐騙廣告」,大秀防詐成果。 但就在論壇前一個月,Meta才因為旗下臉書平台有二十三件違法廣告案件,具有系統性缺失,被數發部以嚴重違反《詐欺犯罪危害防制條例》(以下稱《詐危條例》)為由,開罰一千五百萬元。

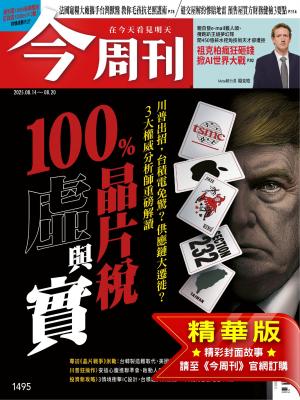

▲面對居高不下的詐騙問題,刑事局與LINE聯手,大砍潛伏在LINE上的7.3萬個高風險帳號,並提醒民眾關注,勿落入詐騙陷阱。取自CIB局長室臉書

自去年七月底《詐危條例》上路,規定網路平台業者須驗證廣告刊播、出資者身分,並將罰鍰拉高到最重一億元後,各界期待政府嚴管重罰,提升監管力道;但截至目前,數發部只針對平台業者開鍘兩次,對象都是Meta,合計罰鍰一千六百萬元。 與此同時,今年初曾大幅降低的詐騙件數與財損,近幾個月又再度升溫。 根據警政署「一六五打詐儀表板」,近三個月來每月仍有逾一.六萬件詐騙案、財損高達八十多億元。再對照數發部近兩個月統計,每周被通報的詐騙廣告量,仍多達兩、三千件,其中Meta囊括約八成。政府「嚴管重罰」平台的力道,顯然還不足。 防詐公司Gogolook旗下Watchmen產品負責人傅郁玲觀察,相較同樣被納管的Google更積極把關,Meta目前對廣告審查標準依然寬鬆。 以Meta旗下臉書和IG在台灣的普及性,詐騙廣告上架一分鐘,就會有數以萬計的瀏覽人次,不只通報後應以最速下架,平台更大的責任是在廣告刊登前就做好審核。 從源頭管理角度出發,Meta顯然做得不夠到位;而另一端,台灣最大的通訊軟體平台LINE,則積極推動三招防詐措施,努力向上溯源。

三箭防堵 LINE清除可疑帳號 六月二十六日,刑事局宣布與LINE聯手,一口氣停權多達七.三萬個高風險門號註冊的異常LINE用戶,這也是從帳號管理面著手,最大的一波官民合作打詐行動。 以目前最猖獗、財損占總金額逾半的投資詐騙為例,詐團通常會先透過臉書等平台刊登廣告接觸群眾,接著要求加入LINE等通訊軟體深談。如果無法在廣告端就阻絕多數詐騙資訊,當愈來愈多受害者進入「一對一」階段,平台將更難介入防範。 LINE台灣公共事務部副總經理林若凡說明,由於涉及通訊祕密,LINE不能侵犯使用者隱私,隨意監看對話內容,即使用戶檢舉對方訊息涉及詐騙,也不容易立即辨識是否為詐騙行為。 儘管受限於隱私規定,LINE仍然努力祭出防詐三箭,強化帳號管理和後續溯源,想辦法在源頭盡早阻斷潛伏的詐騙帳號。 首先,近幾年詐團頻頻透過「幫我投票」等假網址連結釣魚,盜取用戶帳號,轉而詐騙使用者的親友,即使LINE官方不斷宣導,「還是非常多用戶落入陷阱。」林若凡說。 LINE原本受限於資安法規,無法幫用戶搶回帳號,只能將被盜帳號停權,協助將原帳號付費的貼圖、點數移轉到新帳號。 「後來我們想能不能透過功能設計,更快速幫助用戶?」在林若凡和團隊努力下,今年三月LINE開發出「再次登入」功能,只要在原帳號舊手機上操作,用戶就能主動「自己將帳號搶回來」。LINE與詐團的鬥法不只如此,官方還從帳號註冊端著手,對使用境外門號註冊的可疑帳號,主動以警語提醒用戶「該帳號不是用台灣門號註冊」,應多加留意。這項機制確實發揮警示作用,也無形中墊高詐團施詐成本。「刑事局透露,去年底,詐團在黑市大量購買台灣門號註冊的LINE帳號,就是為了規避在LINE上出現警語。」林若凡分享。 甚至,在與刑事局合作砍掉七萬多個可疑帳號前,LINE就已提前針對自家不明帳號,展開清理行動。二○二三年三月到二四年十月底,LINE資安團隊針對系統顯示的可疑帳號,一個個進行詳細調查,用「人工」方式刪除一.一萬個帳號。 去年十月,LINE內部自動處理系統上線後,審查效率大增,短短五個月內,又快速處置一.四萬個可疑帳號,量能是過去的四倍。現在LINE與各大電商、電信和銀行都有合作,當其他平台掌握到與詐騙相關的門號、帳號,會立即通報給LINE,加速阻攔詐騙。平台業者用新科技防詐,是與詐團鬥法的重要工具。 去年與證交所合作,打擊網路投資詐騙廣告的Gogolook,也透過AI偵測偽冒廣告,應用在社群平台、網址網域、電話及簡訊等領域。 Gogolook公關總監蔡孟宏分享,Gogolook利用AI在網路上大範圍偵測,幫助政府、企業在第一時間,找到偽冒名人身分等常見的詐騙廣告,通報給主管機關查核,再由政府通報平台下架廣告。 然而,這類合作模式,不見得適用於所有詐騙廣告。蔡孟宏舉例,Gogolook和證交所主要鎖定投資詐騙廣告進行通報,近期他們偵測到網路上頻繁出現命理相關疑似詐騙廣告,卻因為非投資詐騙類型,難以快速查核真偽,反倒出現破口,讓詐團有機可趁。

「政府處理詐騙的層級太低。」中正大學教育學院院長、犯罪防治學系教授鄭瑞隆點出,儘管政府已端出「打詐四法」因應猖獗的詐欺犯罪,但是不同型態的詐騙,牽涉不同主管機關,若無法加快各部會合作效率,恐讓防詐打折扣。 例如,《詐危條例》主管機關是內政部,但涉及金融、電信、數位經濟、法務相關的詐騙業務,分別由不同機關負責,第一線執行單位更僅是內政部警政署下的刑事局,跨單位連結不足,恐錯失下架廣告或移除帳號的黃金時機,鄭瑞隆建議將打詐主責單位拉高到行政院,增加運作效率。 此外,平台業者投入的防詐資源,仍有不足之處。刑事局詐欺犯罪防制中心研究員王琮聖說明,網路平台打詐主要分兩種,一種是下架廣告內容,另一種是針對帳號停權、調閱資料。由於向平台要求調閱詐騙帳號資料,需要較嚴謹的法律文件,平台也未必有充足人力可因應,因此處理量能有限。 林若凡坦言,冒名人身分等常見的詐騙廣告,通報給主管機關查核,再由政府通報平台下架廣告。 然而,這類合作模式,不見得適用於所有詐騙廣告。蔡孟宏舉例,Gogolook和證交所主要鎖定投資詐騙廣告進行通報,近期他們偵測到網路上頻繁出現命理相關疑似詐騙廣告,卻因為非投資詐騙類型,難以快速查核真偽,反倒雖然LINE會配合執法單位偵查犯罪,但也有用戶隱私權、個資等考量,若涉及通訊祕密,需有搜索票等較高強度的法律令狀,確實可能造成案件「塞車」,LINE日本總部正在努力提升量能,盡量縮短調閱時間。 至於網路平台廣告的管理,由於刊登廣告是民眾自由,若加嚴立法限制,對正常廣告投放影響甚大,因此目前《詐危條例》的設計,是以敦促平台業者自律為主。 目前台灣廣泛使用的Google、LINE、Meta、TikTok等平台,都須在二五年年底前,制定詐欺防制計畫、定期發布透明度報告。數發部政務次長林宜敬強調,政府持續跟業者討論計畫,並因應詐騙手法更新,隨時調整相關法律。 「打詐四法」上路一年,雖有初步成果,但面對逐月回升的詐騙財損數,行政作為和法規調整必須與時俱進,才能真正展現監管成效。

閱讀完整內容本文摘錄自

假帳號橫行 LINE用科技與詐團鬥法

今周刊

2025/8月 第1495期

相關