《韓非子‧喻老》裡有篇文章〈扁鵲見蔡桓公〉,大意是:神醫扁鵲去見蔡桓公,發現他面色微恙,似乎病症已經進入了表皮,於是勸桓公醫治。但桓公不以為然,於是扁鵲訕然退下。第二次去,扁鵲見病症已經侵入肌膚,再勸,桓公依舊不以為然,碰了一鼻子灰的扁鵲再次訕然。如此反覆勸說無果之後,終於有一次,扁鵲見了蔡桓公話都不說就閃人了。

蔡桓公感到納悶,找人去問扁鵲為何如此?

扁鵲對來人說:「桓公的病症已經深入骨髓,我就算想說什麼也晚了。」果然沒幾天,蔡桓公果然病發,不治身亡。

中醫和西醫的觀念差別,在這個故事裡表露無遺。西醫認為,所謂生病,就是身體某個器官發生了病變,和其他地方關係不大,至少在最初時關係不大。而中醫卻認為,病症發展的順序,基本上應該是這樣的過程:病邪侵入表皮→侵入經脈→深入臟器。

對人體來說,病痛侵入表皮的時候比較淺顯,很難發現徵兆。因此,不容易為人所注意。然而,當它一旦進入經脈的時候,人體便有感覺了。

因為在中醫理論裡,經脈的作用不僅是運行氣血,為全身輸送營養,同時也是人體的自然防禦機制,能夠將病痛分散,維持內外平衡。而且可以將內在的病痛反應到體表,形成諸如疼痛、皮膚色澤變化、體表溫度波動等諸多不同徵兆。人們常說的「痛則不通,通則不痛」便是這個道理。

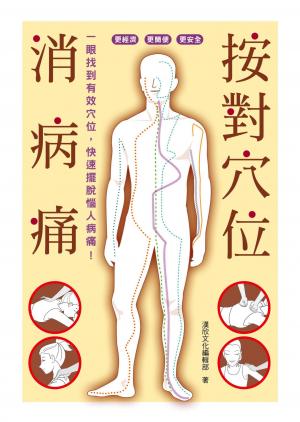

經絡是聯繫氣血和臟器的通道,既然病變可以透過它表現出來,那麼是否也能透過對經絡施加刺激,促進氣血循環,讓原本堵塞的道路暢通起來,進而促進病變的消除呢?答案是毋庸置疑的,無論按摩、刮痧,還是針灸、拔罐,都是藉由這個原理對病痛加以治療的。當然,若要有出色的治療效果,對於我們這些缺乏中醫專業知識的普羅大眾來說,瞭解人體經絡的結構和作用,自然是一個必備的基礎了。

人體的經絡系統包含了三大部分—經脈、絡脈和奇經八脈。而這三大部分之下,又各由若干部分組成。

這些經絡就像人體的能量管道,疏導著體內血液、能量、養分及毒素的運轉和排泄。如果經絡堵塞,就會導致營養傳輸不均或者毒素無法及時排出而形成病痛。

我們平常所謂的穴位,其實就是人體經絡的節點。透過對不同穴位的刺激,其實就是在幫助疏導經絡恢復正常運轉,進而減輕甚至消除病痛。

大家都知道,人體有三百六十一個穴位,但我們只需要根據常見的症狀,選擇最重要的十二個穴位,記住它們所對應的治療效果,基本上就足夠了。

當然,本書還會針對不同的病痛症狀選擇多個穴位,所以不僅僅只有上述十二個。不過,無論哪個穴位,都和該條經絡的功能是連貫相繫的。因此,把握住經絡的臨床症狀,再選擇正確的穴位,一般都不會有什麼問題。

或許你會覺得奇怪,為什麼一個穴位能對應這麼多的症狀?其實,這正是經絡的奧妙。因為經絡是貫穿全身的,那麼作為經絡的節點,某個穴位除了自身的問題,自然會影響整條經絡所涉及的地方。於是,一個足底的穴位可以管到心臟,而一個頭頂的穴位能夠波及腿腳,這也就不足為奇了。

那麼,這些經絡和穴位究竟在哪裡呢?又該如何找到它們?而且要用什麼方法為自己治療呢?別急!後文將會為你一一解答。

人體經絡穴位—十二經脈篇

每條經絡都有著固定的軌跡,是連接五臟六腑的通道。既然如此,這些通道都在哪裡?又是怎樣的一個走向?它們的異常又會導致怎樣的病變?這些才是瞭解經絡奧祕、把握治療根本的基礎所在。

經絡的主幹是十二經脈,十二經脈又分為手三陰、手三陽、足三陰、足三陽四個部分。根據命名的不同,它們各自的走向也有固定的規律:

手三陰—起始於內臟,從胸部經過,終結於上肢內側。

手三陽—從手部起始,經過上臂外側,終結於頭部。

足三陰—起始於足部,經下肢內側和腹部,終結於胸腔。

足三陽—起始於頭部,從這裡一直穿過軀幹和下肢,到足部為止。

從上面的說明可以看出,陰經總成上升趨勢,而且居於人體內部;而陽經則恰恰與之相反。

知道了經絡的行走規律,再鎖定經絡的位置以及對應的穴位和病症就不難了。下面就將十二經脈的循行路線,包含穴位及臨床表現,作一下簡要的彙整。雖然看似繁雜,但瞭解了經絡走向和穴位之後,在後面要針對某一穴位進行治療時,就更容易找正確穴位,並且能舉一反三,根據身體的病痛情況,選擇合適的按壓方法。

手太陽小腸經

. 行走路線:起始於小指端少澤穴→經手掌→手腕→前臂→肘部→臂部→肩胛→大椎穴→缺盆→胸腔→心臟→沿食管下行→腹腔→胃部→終止於小腸。從缺盆分出支脈,經頸部上行→面頰→目外眥→耳部→耳中。從面頰分出支脈,經眼眶下部→鼻旁→目內眥。

. 包含穴位:少澤、前谷、後谿、腕骨、陽谷、養老、支正、小海、肩貞、臑腧、天宗、秉風、曲垣、肩外俞、肩中俞、天窗、天容、顴髎、聽宮。

. 臨床表現:耳疾、目疾、喉嚨不適、面頰腫痛、肩肘臂疼痛等。

手少陽三焦經

. 行走路線:起始於無名指末指端關衝穴→沿指背至第四掌骨間→上行至手腕→前臂背面橈骨尺骨間→肘尖→肩部→大椎穴→缺盆→胸腔→膻中→心肌→隔肌→腹腔。胸中分出支脈,經缺盆→頸部→耳後→耳上角→面頰→眼眶下。耳後分出支脈,向前進入耳中→耳前→橫行至上關→面頰→目外眥。

. 包含穴位:關衝、液門、中渚、陽池、外關、支溝、會宗、三陽絡、四瀆、天井、清泠淵、消濼、臑會、肩髎、天髎、天牖、翳風、瘈脈、顱息、角孫、耳門、耳和髎、絲竹空。

.臨床表現:耳聾、目痛、咽喉不適、面頰疼痛、手臂痠痛等。所謂三焦,是上焦、中焦和下焦的合稱。三焦不是穴位,而是各自對應一個範圍。例如,上焦就是指膈肌以上的部位,包括心、肺;中焦是指膈肌以下、肚臍以上的部位,包括脾、胃;下焦是肚臍以下的部位,包括腎、膀胱、大小腸等。

手陽明大腸經

. 行走路線:起始於食指端商陽穴→經合谷→前臂→肘外側→肩端→肩峰→頸椎→缺盆→肺臟→終止於大腸。盆缺處分出支脈,經頸部→面頰→下齒→環脣→人中穴→止於迎香穴。

. 包含穴位:商陽、二間、三間、合谷、陽谿、偏歷、溫溜、下廉、上廉、手三里、曲池、肘髎、手五里、臂臑、肩髃、巨骨、天鼎、扶突、口禾髎、迎香。

.臨床表現:消化、呼吸、神經系統、頭部、臉部、胸部及上肢病症等。

手太陰肺經

. 行走路線:起始於胃脘→經過腸道→隔肌→肺臟→肺系→上臂→肘窩→寸口→魚際→終結於拇指內端少商穴。

. 包含穴位:中府、雲門、天府、俠白、尺澤、孔最、列缺、經渠、太淵、魚際、少商。

.臨床表現:呼吸、消化道、皮膚病症等。

手少陰心經

. 行走路線:起始於心臟→經心系→隔肌→腹腔→小腸。心系向上分出支脈,經食管和咽喉→顱腔→眼球後部神經組織。心系分出直行支脈,經肺臟→腋窩→上臂內側→肘窩→前臂內側→掌後腕豆骨→小指內側末端少衝穴。

.包含穴位:極泉、青靈、少海、靈道、通里、陰郄、神門、少府、少衝。

.臨床表現:咽喉不適、心胸疼痛、眼疾等。

手厥陰心包經

. 行走路線:起始於胸腔→向下透過橫膈肌→腹腔。胸部分出支脈,沿胸壁至肋部→腋下天池穴→腋窩→沿手臂前行→肘彎中央→沿前臂掌面下行→手腕→掌中→中指指端中衝穴。掌中分出支脈,從勞宮穴→無名指指端關衝穴。

.包含穴位:天池、天泉、曲澤、郄門、間使、內關、大陵、勞宮、中衝。

.臨床表現:心臟不適、心煩意亂、胸肋脹痛、腋下紅腫等。

足太陽膀胱經

. 行走路線:起始於目內眥→經額頭→頭頂→百會穴→顱內→大腦→向下至肩胛內側→沿脊柱兩側至腰→臀部→沿大腿後至膝窩。從頸部分出支脈,經肩胛→沿胛內下行至臀部→髖關節→沿大腿後外側至胭窩→小腿後部肌肉→外踝→沿足外側→小趾端至陰穴。從腰部分出支脈,經脊柱旁肌肉→腹腔→腎臟→膀胱。從頭頂分出支脈至耳部。

. 包含穴位:睛明、攢竹、眉沖、曲差、五處、承光、通天、絡卻、玉枕、天柱、大杼、風門、肺俞、厥陰俞、心俞、督俞、膈俞、肝俞、膽俞、脾俞、胃俞、三焦俞、腎俞、氣海俞、大腸俞、關元俞、小腸俞、膀胱俞、中膂俞、白環俞、上髎、次髎、中髎、下髎、會陽、承扶、殷門、浮郄、委陽、委中、附分、魄戶、膏肓俞、神堂、譩譆、膈關、魂門、陽綱、意舍、胃倉、肓門、志室、胞肓、秩邊、合陽、承筋、承山、飛揚、跗陽、昆侖、僕參、申脈、金門、京骨、束骨、足通谷、至陰。

.臨床表現:頭部不適、體寒體熱、鼻目疾病、背腰不適等… 閱讀完整內容