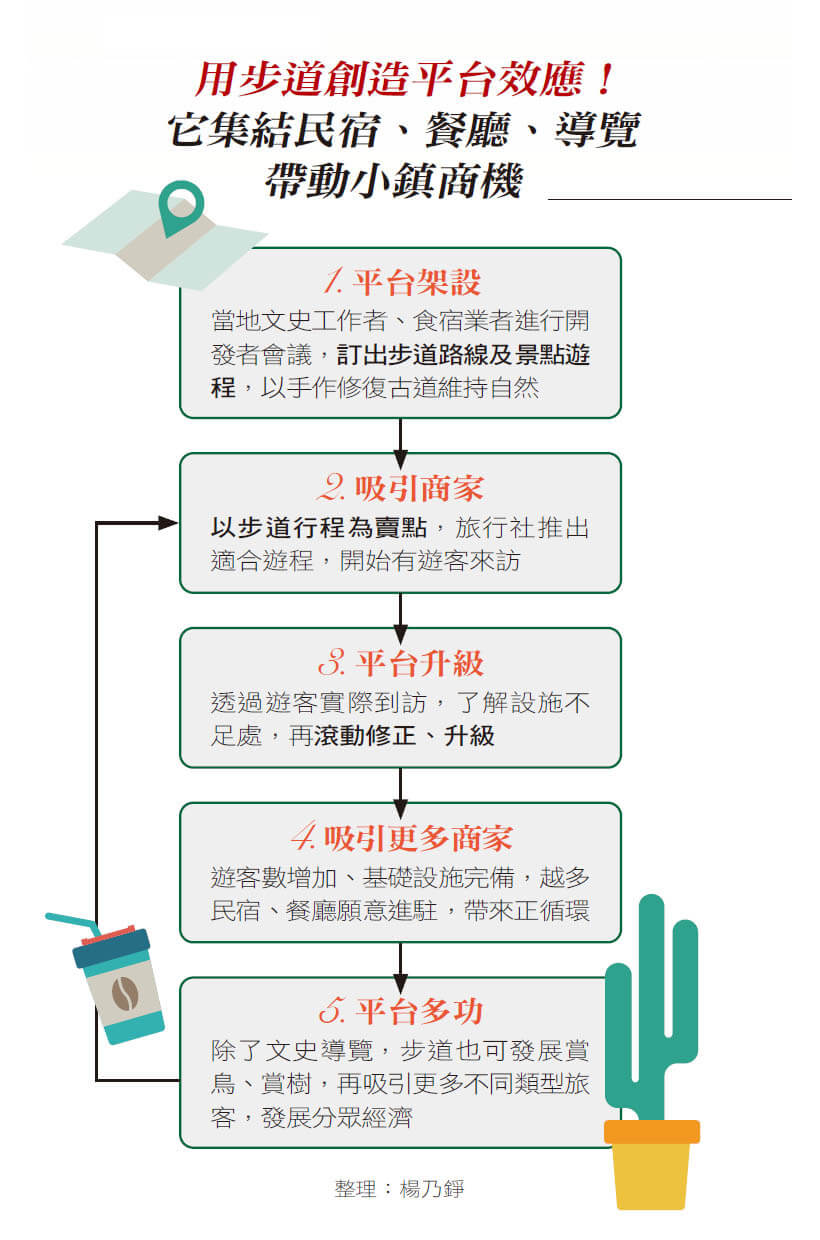

一群門外漢慢工重建樟之細路,活絡13鄉鎮

文●楊乃錚 攝影●陳宗怡 你能想像一群沒有念過觀光管理,背景來自金融、科技、設計產業的人,卻能成為台灣最長步道樟之細路的大推手? 主線長達二百二十公里的樟之細路,北起桃園、南至台中,總共連結十三個鄉鎮,在十九、二十世紀是運送樟腦、茶葉到桃園渡船頭的要道,農作物在這裡上船後載到大稻埕或輸往外國,但隨著樟腦產業的沒落,沿途鄉鎮面臨嚴重人口外移。 一條古道串起一群愛鄉人 他們無酬卻自發砍草、開發行程、導覽 近兩年,樟之細路又重新成為台三線偏鄉觀光的救星,帶來近兩萬旅客,創造上億元消費。 背後推手是步道上的六個工作站,由在地文史工作者、協會組成,像粽子頭串起各地區,他們的工作,從趴在泥巴上挖石頭、砍草,到制定旅遊行程、觀光產品,包山包海。 新竹縣關西鎮鄉土文化協會就是其中一股力量,協會成立至今已二十年,沒有薪酬、全靠對故鄉的熱愛號召成員。 該協會理事羅功奇表示:「我們客家有祖塔,所以不用自己買塔位,我們知道過世之後會去哪裡,這就是故鄉的概念。」他以前在科學園區當過資訊工程師,小孩出生後回到故鄉開了一家電腦公司,也幫忙家裡的祖傳麵店。 協會的其他夥伴,還有原本在企業輔導單位任職九年的羅仕龍,因放不下祖傳老宅,而辭掉安穩工作返鄉經營羅屋書院;在台北設計公司任職八年的邱美鳳,犧牲穩定收入,轉為自由工作者回到關西;以及原本連客語都不會講的客家媳婦繆美琴,為了讓小孩了解故鄉歷史,現在已成為在地王牌導覽員。 這些人出於對關西的牽掛而留下,牽掛原因各異,卻共同在這裡投注了十數年的光陰。 關西鎮鄉土文化協會的計畫雖能向政府申請補助,但背後的田野調查,需要一步一步踏訪,這都是無償的工作。協會理事長邱美鳳透露:「每個協會的夥伴,都多少會經歷家庭革命,因為這份工作沒有支薪,又會占用大家的時間。」 在一次的古橋修復計畫,大家偶然聊起某個孩提時代的古道,就帶著鐮刀去找,羅仕龍回憶:「那時大家都去砍(草),客家歌手陳永淘也有來,大家亂聊,他就介紹我們認識千里步道協會。」 有了專業輔導, 二○ 一五年開始, 關西的古道慢慢整理出來。它是一個環狀線,沿途經過東安古橋、仙草花田、茶廠、老街,千里步道協會也引入輔導老師,教導鄉土協會安排行程。 「我們會從鎮上出發,先經過我們的仙草店,再走到渡南古道,午餐是在地媽媽的客家料理,下午累了到台灣紅茶公司去做審茶,這些都會提升我們的小鎮經濟啊。」導覽員繆美琴熟悉介紹在地遊程。 其實繆美琴自二○○一年就開始做導覽,但當時一個月只有一場,而且是社區參訪,營收有限;二○一七年古道整理好之後,每週至少有三場觀光導覽,還有旅行社的行程。以前步道從頭走到尾碰不到一個人,到現在協會發現,每天都有團客或散客出現。 「古道就像一個連結,把關西的景點串聯起來,不只是給觀光客,它也提供在地經濟更多選擇,像我家書院現在很常就突然出現一團人。」羅仕龍表示。 古道重生了,不只連結經濟,也連結人,帶來更多想像。 協會發現,古道做起來之後,沿途經過的果園主人主動將圍牆拆掉,飽滿果樹讓風景更美;而古道邊本來荒廢的三合院,已移居海外的繼承人表示願意出錢再振興,把茶園種回去,活化故鄉。而步道工作站的各種活動,也會邀請縣市首長、議員共同參與,從源頭溝通步道維護的觀念,串聯起由下而上的共識。

▲關西鄉土文化協會理事羅功奇(上圖藍衣者)自樟之細路修復後,每週都帶團導覽,步道沿途集章護照(下圖)甚至供不應求。

▲客委會主委楊長鎮(圖)表示,政府要砸錢建設很簡單,但樟之細路的人文形塑,需要當地文史工作者慢慢建立。郭涵羚攝