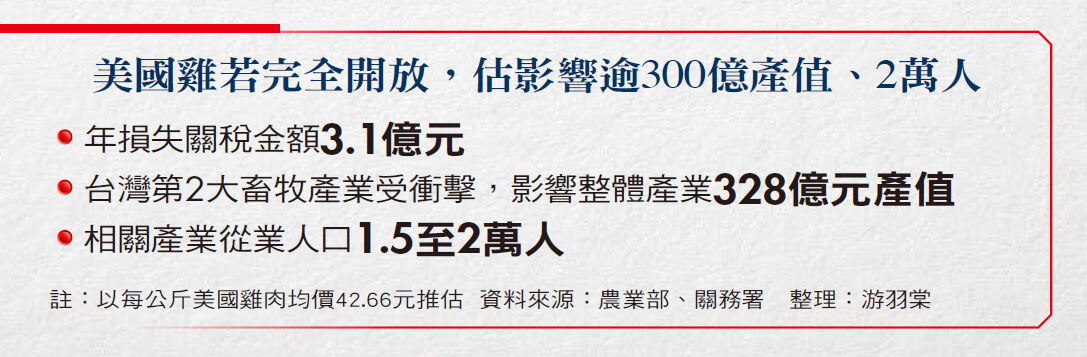

十隻雞腿有四隻是美國來的!

文●游羽棠 攝影●程思迪

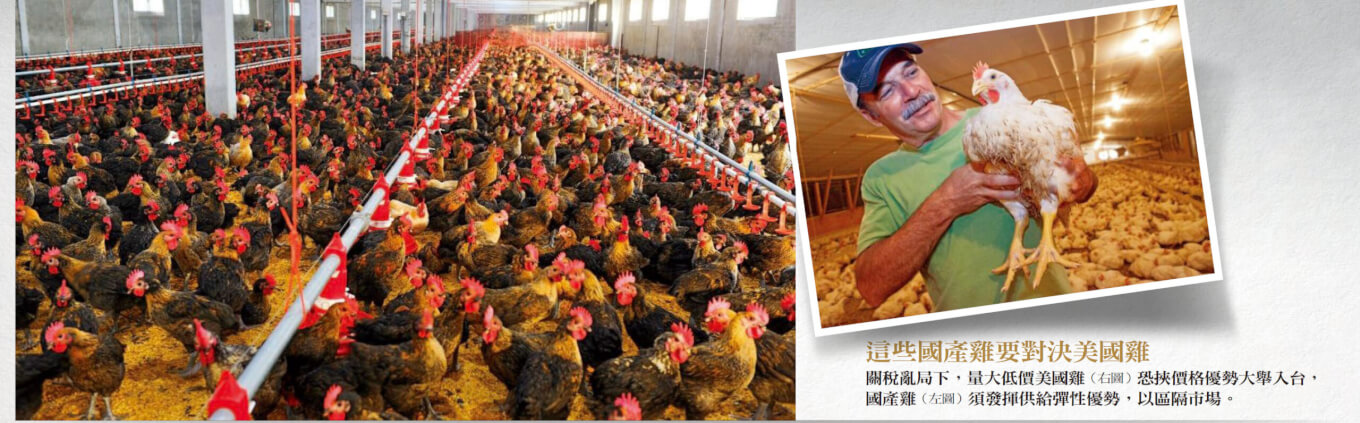

這些國產雞要對決美國雞 關稅亂局下,量大低價美國雞(右圖)恐挾價格優勢大舉入台,國產雞(左圖)須發揮供給彈性優勢,以區隔市場。

你有想過,這場關稅戰不只牽動大老闆們的事業布局,還可能影響你家餐桌的菜色嗎? 美國總統川普一度宣布對台灣課徵三二%關稅(編按:目前暫緩),首當其衝的,不只有運動鞋、機能布等台灣之光,還包括你我餐桌上常見的吳郭魚。

汽車能等談判,但吳郭魚等不了! 養殖成本高昂,減產恐致國內供不應求 別小看這尾吳郭魚,全世界有數百種食用養殖魚,美國政府只開放「三種」進口,吳郭魚就是其中之一,台灣業者更是把牠打入美國市場的始祖。 即使中國業者用低價戰術後來居上,在美國市場擁有逾半的市占率。但,台灣能賣中餐廳愛用的整條魚,也能夠提供日本料理店專用的生魚片,仍有一席之地,每週外銷六十個貨櫃的吳郭魚,每年為台灣賺進新台幣十億元。 直到川普的關稅政策,這一切榮景戛然而止。 乍看最大競爭對手中國面臨的關稅稅率更高,台灣看似有優勢,但,實際在第一線拚搏的業者並不樂觀。 把吳郭魚賣進美國大華超市的長潤水產董事長歐翠花不諱言,原本輸美零關稅,如今稅率讓這道餐桌上的日常美食,變得高不可攀,澆熄美國進口商的買氣。關稅還沒正式上路,就因為客戶要求暫緩出貨,多家業者面臨爆倉——在此同時,魚塭裡的吳郭魚還在持續長大,前途未卜。 科技業的晶片、製造業的汽車都能等待貿易談判,魚塭裡的吳郭魚卻等不了。 除了每個月數萬元起跳的飼料費,養越久,成本越高,還得承擔魚隻死亡、功虧一簣的風險。「魚養得越久,生病風險越高,很考驗漁民。」台灣鯛協會理事長郭建賢解釋,魚長得越大、需氧量越多,因為生存空間變得擁擠,容易出問題。 要把魚養得又大又好,得捨得砸錢買水車,每月花萬元電費;還要投餵益生菌,保持健康。但,這些努力可能沒人埋單,「魚變大,原本的客戶不一定要啊。」 看壞未來發展,漁民開始自主減養,「最近在放魚苗,有些人只養一半的量,不虧錢就好。」郭建賢觀察,依往年經驗,一旦源頭供給不足,國內消費者也有感。「外銷缺魚,國內市場就會跟著缺貨、漲價。」 一場關稅亂局,不只影響外銷市場,也在連鎖效應下,改變你我的餐桌選擇。 面對台美巨大的貿易逆差,總統賴清德拋出台美零關稅構想,此話一出,不僅觸動全台超過五十萬名農業從業者的敏感神經,跨黨派立委也群起反對。 曾參與世界貿易組織(WTO)談判的逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲直言,「即使零關稅,也不能普遍適用到所有農漁產品,」他舉例,台灣沒生產的黃豆、玉米、小麥等大宗原物料,就能開放;像是稻米,得慎重考慮。 雖然外交部長林佳龍直接點名,台灣會擴大採購美國玉米,縮短貿易逆差。一名飼料大廠高層卻私下表示,台美貿易逆差,很難靠美國玉米弭平,「美國玉米比巴西貴了五%,在商言商,當然用便宜的。」他解釋,飼料玉米本就免關稅,再加上飼料業毛利低,能省則省,目前巴西玉米用量仍是美國貨兩倍。 美國玉米買不夠,下一個對台灣影響劇烈的農產品是誰?答案,很可能是雞肉。 趕在川普宣布關稅措施前,四月一日,美國貿易代表署提交評估報告,點名台灣對美豬、美牛設有檢疫方針,屬非關稅貿易障礙,顯示美國對肉品貿易很重視。 台灣自美國進口的三大肉類,包括牛、豬、雞,遍訪業內人士,都對前兩者老神在在,唯獨擔心美國雞肉對台灣農業的衝擊。 首先,美國牛肉在台灣擁有過半市占率,考量台灣肉牛產業不興盛,美牛關稅低廉,每公斤僅十元。以每公斤單價破千的無骨牛小排為例,換算關稅稅率僅一%。 其次,許多台灣民眾對於美國豬肉有萊克多巴胺(編按:俗稱瘦肉精)疑慮,即使早已開放進口,售價也僅國產豬肉六到八成,低價搶市,卻依然低迷,市占率不到二%。目前消費者對國產豬肉認同度更高,且前兩大豬肉進口來源國是標榜平價的加拿大、以精品豬肉為號召的西班牙,美豬接受度較低。

▲近年美國牛肉在台灣廣受消費者歡迎,唯考量狂牛症,禁止部分內臟部位進口,美國因此視為非關稅貿易障礙,頻繁交涉。駱裕隆攝

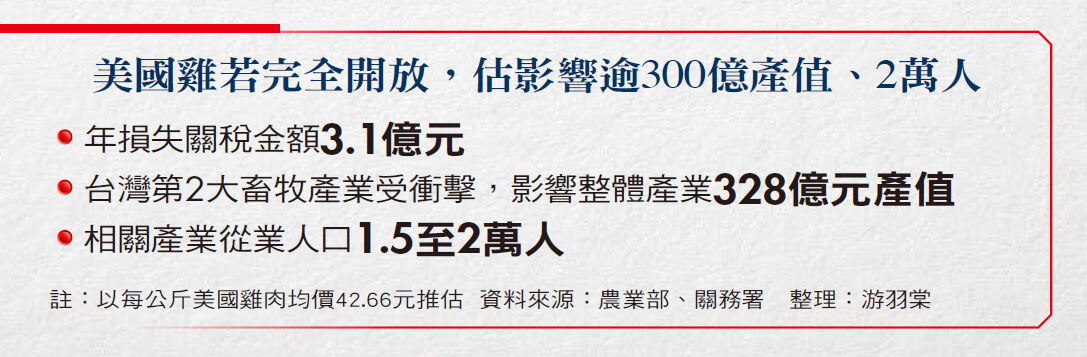

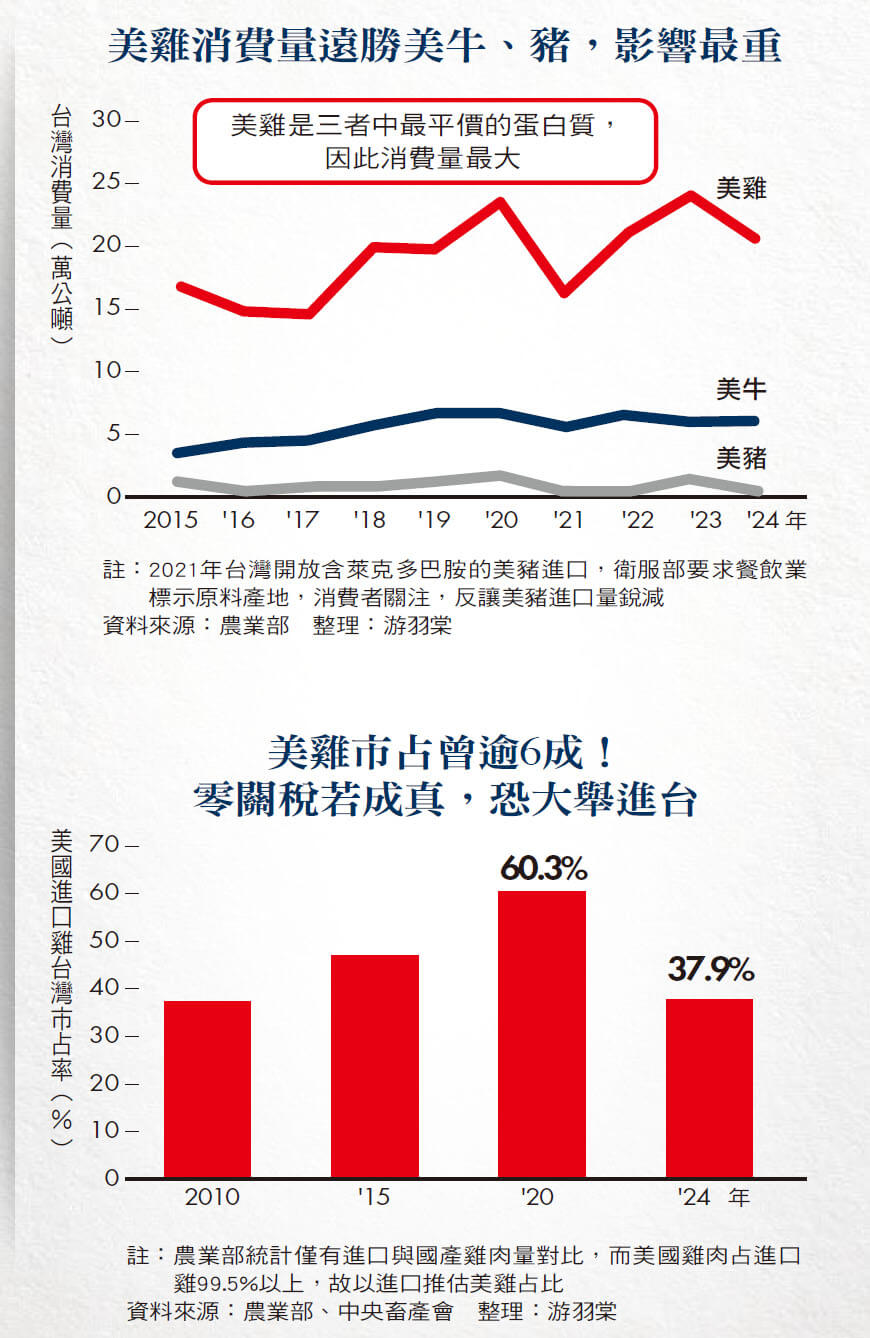

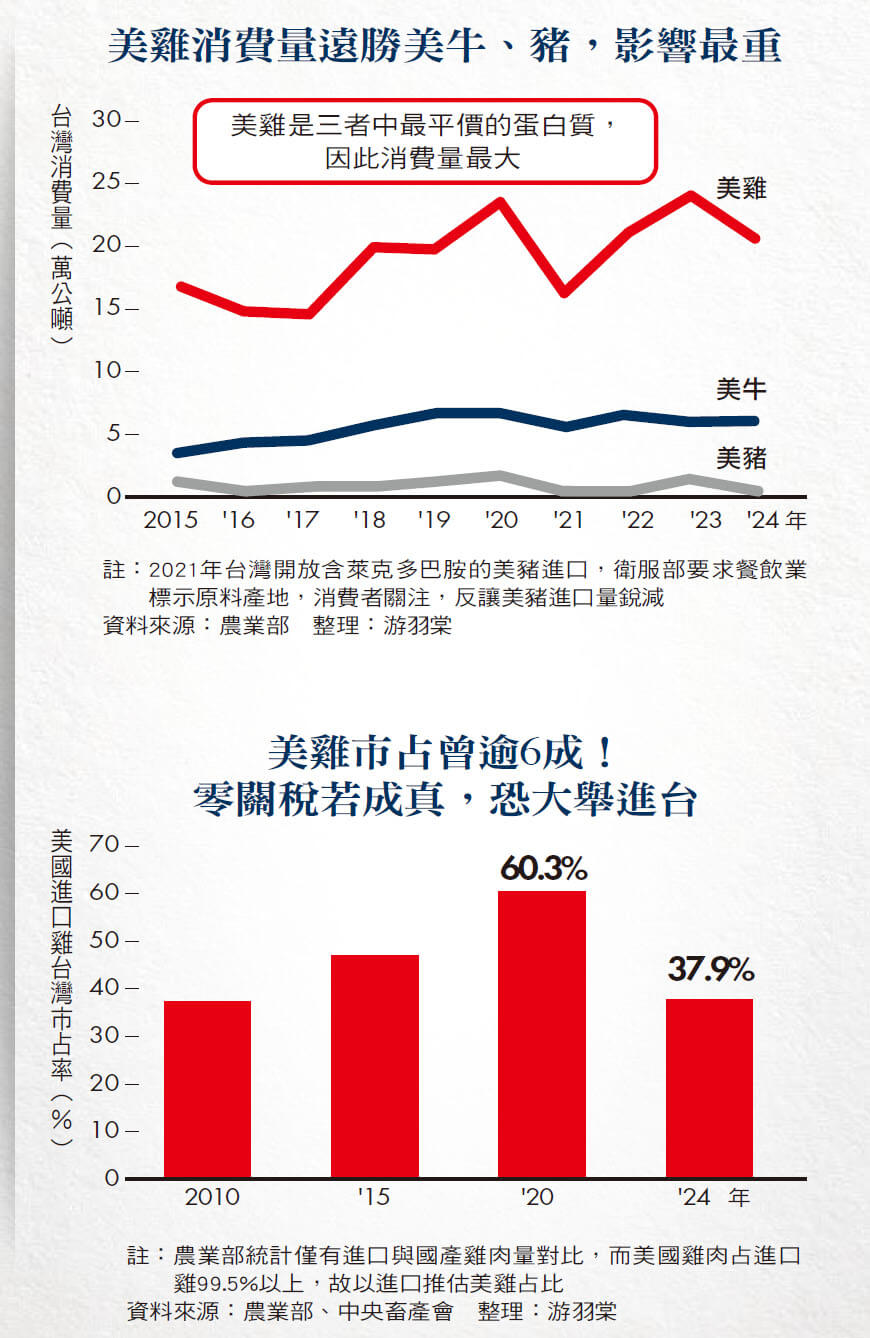

講到雞肉,卻是全然不同的光景。 即使台灣白肉雞產業興盛,美國雞肉仍靠著低廉價格,持續攻城略地。如今,每十隻台灣販售的雞腿,就有四隻來自美國。 為何美國雞能這麼便宜?這是因為現代化的白肉雞產業發源於美國,台灣至今仍得從美國進口種雞,以及玉米、黃豆等飼料原料,「每個環節都從美國移過來,台灣雞的成本當然會高一截,」前述飼料大廠高層分析。 而台灣人愛吃雞腿,剛好是美國消費者不喜歡的部位,進口商以低廉成本引入,定價僅台灣雞腿七成,獲便當店、早餐店、便利超商等平價通路愛用。 面對價格優勢、市場強勢的美國雞肉,如果台美零關稅成真,會更頻繁出現在台灣人的餐桌上嗎? 有人認為,美國雞肉具備價格優勢,勢必能碾壓市場。但,一組數字變化,透露了價格不是唯一決策因素。 二○二二年,美國雞肉在台市占率將近六成,超越國產雞肉,達到最高峰;短短兩年後,二○二四年美國雞肉市占率滑落至三成七。 「進口供應鏈太長、變數很大。」台灣前三大冷凍雞肉進口商強匠食品副總經理石造雄坦言,近年美國爆發嚴重禽流感,疫區產品禁止進口。即使找到貨源,又碰上區域戰爭,海運得繞路。 面對全球大環境頻傳變數,石造雄無奈表示,不但缺貨機率變高了,調節庫存越來越困難,有時好不容易到港,「這批貨剛好遇到雞肉價格跌,還虧本啊!」 相比進口雞肉常得等兩、三個月,國產雞肉業者能做到下週到貨,供應鏈彈性較大,「對客戶來說,有貨比便宜更重要,」一名國產雞肉大廠主管直言。再加上百貨餐飲業興盛,也幫了這場雞肉戰爭一把。「百貨美食街空間很小,沒辦法等冷凍雞肉退冰,會指定用國產冷藏雞肉。」 然而,一名連鎖餐飲業者認為,零關稅若能成真,美國雞肉能反映成本,適度降價,會在既有的平價餐飲客戶群更具優勢,很可能藉此吹起反攻號角。 「那隻雞腿就占整個便當成本三分之一以上,」前述餐飲業者分析,美國雞肉降價,能幫助業者在人力、電費等經營成本持續高漲時,緩解壓力,「每個便當至少省十塊錢。」然而,供應套餐等客單價較高的中高端餐飲業者,一塊雞肉在整份餐點的成本占比不高,「不會為了省兩、三塊錢,貿然換成進口雞肉。」

它觀察客戶需求,打進米其林餐廳 國產雞業者機會:發展產品、服務 這成為國產雞肉業者的切入點,理解客戶在乎的核心,發展產品及服務。 例如,品牌雞業者十八養場,飼養白肉雞的天數比同業多了一半,養出一倍大的雞腿排,「注意到fine dining(高端餐飲)需要大塊肉排,做為不吃牛的替代品,」該公司總經理蔡俊興舉例,現在已有一百多家餐廳客戶,包括米其林三星餐廳頤宮,以及另一家二星西餐廳。 而台灣土雞龍頭凱馨實業則透過經營桂丁雞品牌,溝通品種與口感,跳脫比價循環,在超市通路擁有穩定客群。 面對高關稅及接踵而來的挑戰,最終,市場會做出決定,但中間有許多折衝與辛苦,是只看數字與邏輯推演的談判桌上,看不到的。 帶著關稅風暴如何影響你我餐桌的提問,我們實際前進台灣各處發現,只用數字與常理下判斷,反而會遠離事實真相。 當記者前進高雄前鎮漁港,旁聽農業部與吳郭魚外銷業者的應變對談,這才意識到台灣業者面對的壓力之重,從零關稅升高到三二%,即使下調到一○%,依然難以承受。更遑論,雖然中國業者得面臨更高的關稅,看似利多,但,也會有意想不到的新競爭者,正在伺機而動。 例如,過往業務量體小的巴西關稅稅率較低,這讓它很可能比台灣更有機會在這場亂世賽局裡勝出。 反之,面對美國雞肉挾價格優勢,來勢洶洶,卻在深入採訪餐飲供應鏈各環節後發現,供給穩定度比價格更能直接影響市占率。在亂世中,縮短供應鏈已成趨勢,國產業者不是沒有機會突圍。 凱馨實業執行董事鄧學凱提醒,「現在的問題不只是關稅,是亂,」他認為,不穩定性可能讓消費者縮手,未來更該擔心關稅連帶打擊民生消費力。企業得更細膩關照客戶上餐桌前,所處的情境跟狀態,才能在這場戰役中脫穎而出。

閱讀完整內容本文摘錄自

關稅亂局下的餐桌風暴

商業周刊

2025/4月 第1953期

相關