文/林召荃.攝影/陳建良 蝦捲、蚵仔煎、牛肉湯,對台南的食物還有什麼印象嗎? 台南以小吃與美食聞名,許多外地觀光客初來乍到、不明就裡,會嫌棄台南的小吃怎麼份量都這麼少,根本吃不飽。其實在台南並不會說「小吃」,而是稱作「點心」(tiámsim),且台南的點心並非讓顧客吃飽,更講求「吃巧」,往往在精緻度上下功夫。 台南的長輩們下午三、四點會齊聚在各大「點心擔」(tiám-sim-tànn)前面食點心(tsiah-tiám-sim)。在府城食點心是一種高尚的文化與禮儀,早期的文人雅士、達官顯貴在用正餐前,都會習慣吃個小東西墊墊胃,以免在正餐時過於狼吞虎嚥,會被人家笑沒家教「大面神」(tuā-bīn-sîn,厚臉皮)。

下課之後點心之前 走在台南的午後街巷 點心也是台南人的兒時的回憶,小時候下課後無論是等媽媽下班一起回家、跟同學繞進巷子裡或自己慢慢走回家,總會吃點心。日常點心有四種:肉鬆麵包、水煎包、割包和南部特有雪淇冰。這些點心的滋味與巷弄街區緊密相連,不僅是常民生活的文化軌跡,也透露台南飲食文化的發展。

國小旁小巷總是熱鬧,放學的小學生成群結隊穿過馬路,有的往成衣店找媽媽、有的在巷口等阿公阿嬤、更多人在校門口買點心,從炸雞排、各式麵包、黑輪,到買了會被家長念「又偷吃冰!」的雪淇冰紅茶。午後南部街景,有學校門口肉鬆麵包的香氣,雜貨店玻璃罐裡的點心餅乾,和阿嬤說「先不要吃一堆點心,晚點還要吃飯」的聲音。

台南點心味覺地景 陪伴日常的飲食記憶 在台南的國中生活則轉入西門路、尊王路、民權路一帶,放學後與補習前的短暫自由時間,同學們會一起去買點心。水煎包、割包(kuah-pau,刈包),是國、高中求學時期下課後趕補習班前常買的熱食,在K書中心熬夜讀書時的救命糧。而往往開在學校、車站旁的雪淇冰店,讓苦悶的求學途中有了小確幸。冰沙口感加上紅茶香氣的雪淇冰,日常中的一點點甜與犒賞,讓人撐過青春期裡的無解焦慮。 對許多人來說,冰櫃裡裝的不只是配料,而是一種陪伴考季焦慮的療癒儀式。在K書中心苦撐到深夜,那杯早上買下、已經融化的雪淇冰紅茶,也許就是當天最幸福的片刻。 這不是一場單純的懷舊旅程,而是一次沿著自己記憶與街道交織的再認識。從媽媽的辦公桌,到阿公、阿嬤接送的日子,再到一個人上下學與補習的午後,這些甜鹹交織的點心,不只是地方的滋味,更是我們成長的證據,是平凡日常裡一道道溫柔的風景線。(作者為土生土長的台南囡仔,曾為大學講師,現杏源珈琲老闆娘、杏源踅踅文化社負責人、國華友愛商圈公關長。)

家樂肉鬆麵包 穿越台南月的台式西點香

文/林召荃.攝影/陳建良 一過中午,麵包店傳來一陣又一陣的香味,一盤盤的麵包從烤箱出爐,台南人連安全帽都沒脫就進來夾麵包了,這裡是在民權路徛起(khiā-khí,立足)四十餘年的家樂麵包店。 說到麵包,你會想到什麼呢?是可以防身的棍子麵包,代表日本的紅豆麵包(日本國民卡通英雄麵包超人的頭就是紅豆麵包!),或是最能代表台灣的蔥花麵包跟肉鬆麵包?

時代下的台灣麵粉文化 經典台味麵包誕生 台灣從清朝便開始使用麵粉,但由於飲食習慣與氣候,只有少數祭祀或歲時祭儀時才會製作麵線、漢餅或壽桃、麵龜(mī-ku)。至日本時代開始,台灣出現了「洋果子」,但一直到戰後美援時,台灣才真正大量流行起麵粉製品。戰後美援與麵粉大量輸入台灣,除了「外省麵」(白麵條)外,西點麵包也隨著美軍進入台灣。當「台灣錢,淹腳目」的時代來臨,婦女紛紛投入職場,職業婦女無力費心準備三餐與點心,方便購買的外食麵包逐漸成為台灣人的新選擇。 一開始的西點麵包可是高級的舶來品,但厲害的台灣人在這個風雨飄搖的時代,揉合各種文化創造許多專屬於台灣的麵包。為解美軍鄉愁的基隆營養三明治、被稱為台式馬卡龍的麩奶甲(huling-kah,也稱牛粒、牛力),與加上大量蔥花與豬油的經典台式麵包等。而台式麵包中,又以「肉鬆麵包」最能代表戰後台灣社會的多元與包容。

▲台灣人熟悉的蔥花口味結合肉鬆,成為熱銷的肉鬆蔥花麵包。

鹹香夠味的肉鬆麵包,除了香氣撲鼻的肉鬆外,還要以香甜微酸的美乃滋當接合劑黏住鬆軟的甜麵包體,同時提供潤滑的口感,使酥鬆乾香的肉鬆與麵包不至於噎口。這一款由漢人傳統的肉鬆、日本時代傳入的美乃滋、美援進口的麵粉所製作的麵包,加上實惠的價錢,在戰後的台灣成為許多男女老少的第一選擇。 開業逾四十年的家樂麵包店,是許多老府城人的回憶,愛吃麵包的老闆娘李貴美笑著說,最早只是天真地想說去麵包店上班,就會有吃不完的麵包了,沒想到真的開啟了她一輩子的麵包志業。目前有兩家分店的家樂麵包,標榜天然食材與手工精製。為了和大家分享美味的麵包,家樂的麵包尺寸都做得稍小,價錢也更加親民,重點是這樣就能多吃幾種口味。 肉鬆麵包從老闆娘年輕的時候就開始販售,到現在依舊是人氣商品。家樂麵包店裡也有肉鬆加上蔥花的麵包,綜合兩款經典的台式口味。小時候媽媽與阿公在孩子放學時,會準備肉鬆麵包當小點心,也總會多買幾顆當隔天的早餐,對於忙碌的家庭來說非常方便。隨工商社會興起,家樂麵包店的滋味成為許多府城小孩早上與放學後的美好記憶。

草包生煎 尊王商圈首選眷村點心

文/林召荃.攝影/陳建良

▲綠色的是素煎包,黃色則是葷的生煎包,配上特製辣醬滋味絕佳。

水煎包是台灣最常見的下午茶點心,但在台南卻不那麼常見,這也許與城市發展有關。其他城市戰後因為經濟起飛與工商業興起而繁榮,現成便利的點心相應而生,許多台灣經典點心因而出現,如炸雞、車輪餅、水煎包等。

高中水煎包回憶 發酵青春期的酥香 高中時搭校車到北門路、成功路一帶,準備趕著上補習班,在路邊快速購買熱騰騰的水煎包。對於升學壓力極高的求學生涯而言,水煎包就是可以快速果腹又不至於空虛的點心。 煎包、水煎包、生煎包說到底是類似的食物,都是將餡餅、包子放在鐵鍋裡煎熟,只是各自強調的重點不同。水煎包強調包子直接接觸鍋底,並利用水蒸氣將包子蒸熟,這樣比起用蒸籠多了底部的焦香與酥脆,又同時保有蒸製麵點的柔軟。煎包與生煎包更強調鍋底的梅納反應,並用直接加熱的方式把內餡煎熟。尊王路上的草包生煎,則是融合了發酵麵皮與水煎蒸煮的手法,使得外皮蓬鬆Q彈的同時,還有與鍋底碰撞的酥香,是台南人口中經典的眷村味。

尊王路草包生煎 成衣商圈的首選點心 草包生煎源自於台南老牌志清豆漿,在現任經營者劉展志的兒時記憶中,爺爺劉萊清總是從眷村騎著腳踏車到處去兜售自家做的大餅。劉展志將自己與爺爺的名字結合後,將店取名為「志清豆漿」。 二代的志清豆漿有別於蒸製的包子饅頭店,以燒餅和煎包為主要商品。三代的草包生煎的開業,則與客人的需求有關。最早只是因為有安親班詢問可不可以提供下午點心,後來詢問的人逐漸增加,便決定以自家熱銷的煎包為出發點,並鎖定下午茶時段開店。 經營將滿十年的草包生煎,在最初選店址時見到尊王路滿是成衣業者,生意忙碌,下午經常需要能墊肚子的點心,便看準成衣商圈與家庭的點心市場,鎖定尊王商圈。草包生煎的老闆從小在麵粉中耳濡目染,但到底要怎麼選擇要銷售的商品卻是個難題,最後決定做出市場區隔,在傳統與潮流中走出了自己獨特的一條路。草包生煎堅持眷村手藝與使用當日新鮮的溫體豬肉,並研發了以天然新鮮的蔬菜汁製作的生煎包麵皮,搶佔新時代的健康需求與眼球。 在內餡研發上,除了眷村傳統的蔥肉餡外,也開發了香菇木耳炒高麗菜的蔬食口味,為下午點心提供多一種選擇。草包生煎的老闆儘量不提供客人醬油膏,希望客人可以嘗嘗他自豪的內餡與調味,他認為好的食材不需要太多調味。而為了喜歡辣味的客人,疫情期間,老闆也研發了獨門的蜜糖辣醬,以台灣本土優質龍眼蜜、天然味噌與精選朝天椒,譜出特有的台南辣味。 目前尊王路的成衣商圈出現萎縮的趨勢,然而草包生煎卻成為這裡獨特的風景,也成為台南人下午點心的首選之一。在開店將滿十年時,回過頭來問問老闆當初為什麼會把店名取為「草包」呢?他說除了趣味以外,也是提醒自己「即使是老店,但面對每個新的一天、新的挑戰,我們都仍是草包」。

閱讀完整內容本文摘錄自

台南巷弄點心

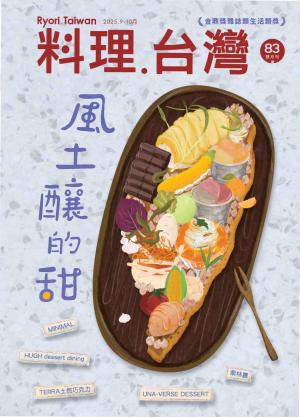

料理.台灣

2025/9-10月 第83期

相關